漢字の発生は3300年も前の殷の時代に始まるので、話は勢い古い時代に遡るのが、それだけに止まらないのが白川学のスケールの大きなところである。

白川静『文字講話Ⅲ』各講話の前には2ページ弱の要約のようなものが付いているが、講話の内容はそれをはみ出て豊かなものです。Facebookで扱えるようなものではないが、結びのあたりの話を少し紹介しておきます。

「都邑と道路」― この講話の直前に、アメリカで同時多発テロ(2001/9/11)が起きている。マルコポーロの見聞記にある、アフガニスタン当たりの暗殺者を多数生み出した話や、真珠湾攻撃、原爆などにも話が及ぶ。

「生活と医術」― 先生この時91歳。高齢化社会の解決法として、「年寄という意識を捨てる」という意識改革が必要だと。

「歌謡と舞楽」― わが国の祭りは、神とともに遊ぶ、神人合一の世界である。

「人の一生」― 出生から長寿論に及ぶが、中国の歴史の断絶性に触れ、その中で鍛えられた、漢字、漢籍を学ぶ大切さに触れる。

「思想について」―宗教て思想とというものが発生したのは周代の天命思想からであり、中国では春秋・戦国時代に、諸子百家と大きく花開く。日本では思想というものがあるのか?聖徳太子、本居宣長、伊藤仁斎、新井白石、三浦梅園、九鬼周造などに付言されて、先生の遍歴の跡が伺えるが「私は思想を自ら思想するというほどの力量はごさいません」と謙虚に結ばれている。

WodehouseやBarbara Pym、「アーサーの死」など次々面白いものが出てきて、中身の濃い『文字講話』はつい後回しになったが、何とかⅢを通読できた。

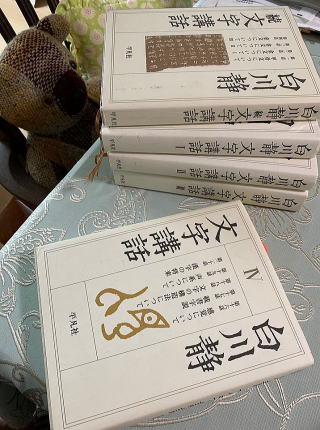

白川静『文字講話Ⅳ』

どの講話も内容がありすぎて、うまく紹介できないが、収録の講話は次の通り:

● 「感覚について」― 五感、例えば「見る」についても、看、省、相、視,察、覧・・・の字源の談義は当然のこととして、「さやけし」「あわれ」「をかし」「わび・さび」など、文芸の価値観にも触れ、スケールの大きな講話となっている。先生の好みも率直に打ち出されている。

●「載書字説」― 白川漢字学の革命的な部分に触れる講話で、許慎の説文解字以来1900年も受けつがれてきた口(くち:体の器官)と考えられてきたものは、実は祝詞をいれる器サイと見て、それを含む多くの漢字を理解していくのである。

●「文字の構造法について」― いわゆる「六書」に関連する議論であるが、文字がどうして出来たのかのスタートの時点で、白川説は異なっているので、許慎の流れとは差異生じる。

●「声系について」― 漢字の古代の音を知ることは難しい。言葉は音声なのであるが、その発生、語源を調べるにも、漢字は豊富な資料を提供する。

●「漢字の将来」― 3千年の漢字の流れを概観して、中国、韓国、ベトナムの文字改革が行われる以前の、アジアの共通文化としての漢字を懐かしむ。先生の学問の根底が、漢字というよりもアジア文化であったことも表明される。

学者が一生かけて探究したことを、その道筋を、後世に遺言ともいえる形で残されたこの「文学講話」を、とにかく通読できたことは有難い。中国1900年ほど聖典として支配してきた許慎の「説文解字」を根元から覆してゆく白川漢字学は、専門家の領域で、素人には正直難しいのであるが、字面を追う程度の読書でも、その凄さはよくわかった。後に続く学者がいてほしいもの。

2時間年4回ペースで全20回行なわれた講演を終えられた時、先生は94歳。その後更に4回の講演をされる。堂々たるかな!その人生。

白川静『続文字講話』

これが先生最後の講話録である。全5冊を通読して思うことは、これは、先生が、自分の用いた資料、考えの筋道を示し、後進がその検証を可能にしておられることである。後継の学者がいることを切に望みたい。私のような素人には正直難しかったが、学問の香を嗅がせてもらった。古典を深く読むためには、文字学は必須のことであるが、これは専門家向けの本である。

「亀甲文字について」― 出土品の新しい情報など織り込みながら、殷の神聖王朝としての性格と漢字について論じている。

日本の古代の政治文化が、1000年以上隔てがあるのに殷のそれとよく似ていることを説く

「金文についてI、Ⅱ、Ⅲ」

周の文化を理念国家ととらえ、3期に分けて、漢字の生成される過程を追いながら説く。青銅器の銘文の解読であるから、とても難しい。各講話の終わりには、いつも、先生の感慨のようなものが述べられるのだが、最後の講話では、日本を不幸な戦争に導いていった軍部の責任を強く糾弾されており、それには、殷・周の古代文化を研究された先生の「文化」への深い思いが込められている。

先生はこの本の校正を終えられて、2006年10月30日、96歳の生涯を閉じられた。

白川静『桂東雑記Ⅰ,Ⅱ』

先生の晩年の『文字講話』と並行して、『桂東雑記』が刊行されていた。

これは、先生の各地で行われた講演や対談、雑誌などに寄せられた記事を集めたオムニバス的な本である。『文字講話』より、とっつき易いと言えるが、先生の説はいつも文字の源に遡るので、読むのに忍耐力が必要。

枕頭の書として、2巻読んだが、読書や学問の思い出を語ったもの、対談が面白かった。対談の相手は石川㈨楊、岡野玲子、道浦母都子、石牟礼道子、宮城谷昌光、吉永幸司。各巻の終わり、文字問答が付いていて、先生の蘊蓄が披歴される。例えば「金毘羅舟々 追風に帆かけて 修羅シュッシュッシュッ」の修羅とは何か?の一文もそうなのだが、学問の世界は恐ろしい。

この『桂東雑記』は、当分、眠り薬としての役割も果たしてくれる。

白川静『桂東雑記Ⅲ 』2005

この巻も講演録を中心に雑誌などに掲載されたものである。先生の言説は、面白いが難しい。難しいが面白い。理由は、文字ならば亀甲文字、金文から説くし、詩歌なら、詩経、万葉の、原初の、呪術的世界から説くからである。この巻で特に目を引いたのは、「和歌の原質」で、歌の起源から始まって、叙景の歌に触れ、従来の万葉観を覆す力があり、この一篇だけでも読む価値がある。

91歳のとき、重病で集中治療室へ入られたことがあった。その時読まれた60数首の短歌が、「卯月抄」として、収められている。

その一首:「我がために辨當二つ作りたりあとに食ふべきもの有りやいなや」

学生運動で大学が荒廃していた時、先生の研究室だけが、遅くまで明かりが点いていたという話が伝えられている。学究の人、それを支えた家族が姿が胸を打つ。

白川静『桂東雑記』Ⅴ 2010

『文字講話』にも『桂東雑記』にも、いつも味のある先生の「まえがき」がついていて、先生の自由な感慨が吐露されていて、楽しみに読んできたが、この巻にはそれがない。ご息女、津崎史さんが「まえがき」と「あとがき」でその前後の事情を説明しておられる。

この巻には先生が96歳で亡くなられる直前の講演が二つ含まれる。漢字がある体系をなしていることを説かれたもので、素晴らしいものである。従来の文字学と白川文字学とどこが違うのかという問いに答えた文もある。

白川文字学と教育

白川静は、福井県の出身で、郷土の誇りである。「白川静生誕之地記念碑」があり、県立図書館には「白川文字学の室」が設けれらているという。

福井県教育委員会〔編・発行〕『白川静博士の漢字の世界』(写真左)は、小学校学習漢字解説本とあり、総ルビで小学生にも読めるようになっている。

内容としては良くできていて大人が読んでも楽しい。

しかし、私は、白川静の字源を含めて、小学生に字源を教えるのは反対である。

漢字の発生は、3000年以上も前のことで、その時代(殷)の社会、風習、儀礼などに依存し、白川文字学も一種の考古学的に時代を遡って、掘り下げているのであって、漢字は長年の使用の中で揉まれ発展し、現在に至っているのであるから、小学生の学ぶことは、まず、現在の読み方と意味、それに書き方を学ぶべきなのである。そこへ、3000年以上昔のことを持ち出すのは、混乱を招くだけたと思うのである。

漢字の習得には多大のエネルギーが必要で、そのことが日本語の問題ともなっているのだから、子供たちに余分の負担をかけたくない。

『小学漢字1006字の正しい書き方」』(写真右)は優れた本だと思うが、これに、「成り立ち」という字源を持ち込んでしまった。(写真中央)例えば、「兄」では「人の頭の骨の固まった様子からできた字」とある。白川説とは全く異なるのだが、こんな事を小学生が知る必要もない。このことはかって書いた。www.alice-it.com/syohyo/1006ji.html

文字で遊ぶことまでとやかく言わないが、文字学は、高度な学問領域で、ろくに字の読めない子の入る世界ではないと思ってほしい。これは先生方へのお願いです。