�܂����܂�ς���Ȃ����A�~��Ƃ���ς芦�����Ⴄ�B

���N���ǂ��������ȔN�ł���܂��悤�ɁB

���@�@��

���ł�����ł���؍��ؕ��荞�ށA���ؑ܁i���������Ԃ���j�Ƃ������Ƃɂ���B���ؑ܂͐M���܂Ƃ������A�������㒆�����痬�s�����A����R�Œ��߂������܁B

�i2013�N�P���P���`12��31���j

|

�P�Q���R�P�� �܂����܂�ς���Ȃ����A�~��Ƃ���ς芦�����Ⴄ�B ���N���ǂ��������ȔN�ł���܂��悤�ɁB |

|

|

�P�Q���Q�S�� ���̖������ĕ��d�|�������Ă��ꂽ�B���łɌ��֊K�i�e�̎肷��������čs�����B�N���̋C�����肪�ЂƂЕt���ėL���B |

|

|

|

|

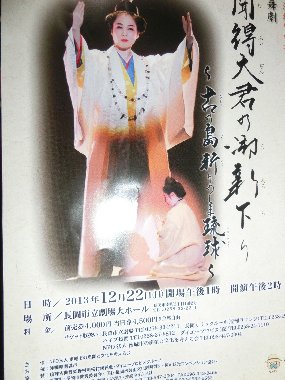

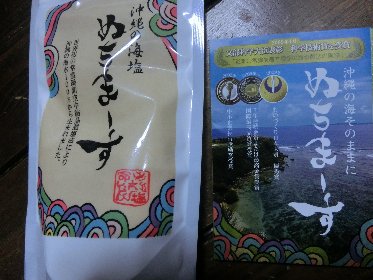

�P�Q���Q�Q�� �u���ꌧ���sin�����v�Ƃ����������s������ł������B ��N�Q���A�����̏��o�Ō������A���N�P�P���ɒ����֍s���܂��A�ƌ���ꂽ���肾�����̂́A�P�Q���̋L���Ⴂ�ŁA�܂荡���B �s�͂Ȃ�ł����ƍL������Ȃ��̂��Ȃ��B���͋��N�����Ă������痈�����ǁA�C�����Ă��Ă��V���ɂ������o�Ȃ������B ���o�̎��͐V���Œm���Ăł������̂��B ��Ȃ��ڗ����A�o���҂ɋC�̓ł��A���������Ȃ����A���肶�肵���B �ǘa����̑O�ɂ���q�́A��R�N�l���A�a�l���A�ӂ��������Ȃ̂ł킩��Ȃ��B���炵���x�肪���B |

||

|

�P�Q���P�W�� ���w���̎�����\���Ă��邯�ǂ����ƏK�������Ƃ͂Ȃ��B �q�ǂ��̍��͔����荇�킹�Ē������ɂ��Ă���\���Ă����B�d�˂��������邭�銪���āA���̊����I���̏������ꂽ���ɌЂ�t����A�Ƃ����̂͐e�����Ă���̂����Ċo�����B ���́A�ꖇ�̑傫�Ȏ��őS�̂��\��Ă��܂��̂͋��B |

|

|

�P�Q���P�V�� ����͏���J�̋@��H��������{���̋@���������A����ċ���B |

|

|

�P�Q���P�Q�� �����������Ⴊ�~�葱�����B ���ւ��瓹�H�܂ł̐Ⴉ���A���̓~����B�܂��������d�����Ⴞ�����B |

|

|

�P�Q���P�P�� �n���̋������\�����A�����̋��s��A�ʏ́i���́j���̃A�����B |

|

|

|

�P�Q���X�� ��ɐςd���ꕔ����Ă����̂ŁA���ɓ���ĉ^�B�������̂͐���̐d�̂��ցA�������͎̂ԌɂցB |

|

|

�P�Q���W�� �ǂ��Ŏʂ����������Y��Ă��܂����B���̐�B |

|

�P�Q���V�� �����͒�����Ⴊ�~��A����Ɗ����B �X�g�[�u���l�߂ɕ����Ă����B |

|

|

|

�P�Q���T�� ���q�����z�[�ނ�d�ɐ��Ď����Ă��Ă��ꂽ�B ��֎Ԃŏ����։^��ŐςށA�P�Q��܂Ő����Ă��ƖY�ꂽ�B �d��ς�ł����Ղ肠��̂͂ق�ƂɊ������B |

|

�P�Q���S�� ��������A���������̏����l������B |

|

�P�Q���R�� �|�̐E�l�ł���}�S��chie���A�m�l�̂��q����A�������������Ă�҂�ł������B ����������̍�����E�T�M�����A�������ɖ�����₫���������A�����Ǝ����Ă��邢�Ă���������������āB |

|

�P�P���R�O�� ���̐�͏��������A�R�ɂ͔����Ⴊ�c���āA�_���Ⴍ�āB |

|

�P�P���Q�X�� �@�Ⴊ�����ς����Ă��āA�������˂��A�v���Ԃ�ɖ��邢���������B�ߌォ��͂܂��J�A�݂���A�ł��~�����B |

|

|

�P�P���Q�S�� �悭�g���������̂Ƃ���o�Ԃ̂Ȃ��Ă��^��B�E�̃��b�t���^�͂ق�Ƃ��ɂ悭�g�����B |

|

|

�P�P���Q�R�� �Q�O�O�R�N���̃}�^�^�r���ƁA�Q�O�P�P�N���̃h�N�_�~���ϐ��B �h�N�_�~���Q�O�x�̏Ē��ɒЂ��A�����ăO���Z���������X���ꂽ���ϐ��́A��������ƁA�����Ƃ�Ƃ���B |

|

�P�P���Q�Q�� �����ɒ��߂Ă���d�A�܂��O����^�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

|

�P�P���P�U�� ����q�ǂ��B�����Ď��t���Ă��ꂽ���ւ̐�������B |

|

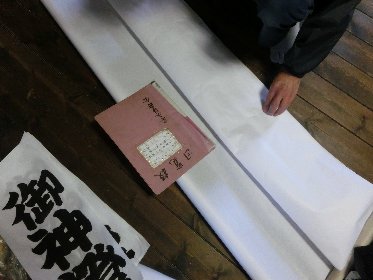

�P�P���P�R�� �|�������ė��Ă����������B�V���̖̏�ɂ܂��ςݏd�˂Ēu���čs���ꂽ�B |

|

�P�P���P�P�� �厖�Ȃ��M�Ȃ̂ɋ��������Ă��܂��āA���p�����Ė�����B���p�����̂͂���ЂƂ������B |

|

�P�P���X�� �V�������Â̊�ȂŁA���ƎO�O�i��Ȃ��₳�j �����B |

|

|

|

|

|

�P�P���W�� ���N�̊ԂɂQ�x�A�����Z�����������B�����̏����u�Ɏg���Ă��邪�A��������̂͂��̏o������B �u���b�N��ς݁A��J�ɂȂ����炱�̃u���b�N�̊Ԃɔ����Ƃ��āA�r�j�[�����|���A�y�X�ŗ}����A�Ƃ����v��B ���̃u���b�N�ς݂��A�߂��̍���������ɗ��B��������A�����ߌォ�痈�ĂU���߂��Ɋ����B �����Ȏd���U�肪�C�����悩�����B |

|

�P�P���V�� �d�ɂ��āA�Ɣ������ꂽ�A�`���H�ۂނ��Ă���B |

|

�P�P���U�� �����S���A�ʏ̃`���E�e�c�ƌ��������H�́A�����Ǝ���������ł����B �^�ł́A���̐Ղ��ߔN�V�����ɂȂ��Ă���B |

|

|

|

|

�P�P���R�� ���q�ƁA���̖������ĕ��C���̉��ˑ|�������Ă��ꂽ�B ���˂̒��p�ɋȂ���Ƃ���ŊW���O���đ܂����t����B���q���ォ��u���V���g�������B�葹�˂��A���ƁB ���̗��܂����܂����O���B ���C���ɋ߂��Ƃ���Ɉ�ԗ��܂��Ă���B�����`�̔����t�����_�ő~���o���B�o���I ����͂��������ƕ��C���������B���������܁A�L���B�o�������R�₵�Ă��܂����B |

|

|

�P�P���Q�� �_��Ȃ�����킽��A���������A�z�c�������A�Z�C�^�J�A���_�`�\�E�������B �l�R�͏o�ė��Ċ������z�c�̉��ɂ��������B |

|

|

|

|

�P�O���R�P�� �����c���������ꔠ�A����ɂ��鋽�y�ߋ�̔��p�فu�s��̉Ɓv�Ɋ����B�ق��Ɂu����ۂ��ہv�u�A�P�r�H�̔��ԁv�u��Ðԃx�R�v�������Ă������B �ْ��̑c���ɓ�����≺���i���������E�吳�E���a�ɓn��N�W���ꂽ�T���_�̋��y�ߋ�̈ꕔ����Ă���B ����ْ͊��̊≺���ƁB |

|

|

|

�P�O���Q�X�� ���̑O�A�肪�Ђǂ��J�u�����Ƃ��A�Z�C�^�J�A���_�`�\�E�͓ŏo����p������Ƃ������Ƃ��v�������Đ����Ď��Z���Ă�����A���������y�݂������Ȃ���������Ď����Ă��܂����B ���ꂩ�猟��������A�����ɂ��Ĉ��ނƖ�ł��r����Ƃ����̂ŁA�����������ɍs���B �{�����Q���J���O�������̂����A�G�߂����x���B������ɂ܂��o���悤�ȂƂ����T���Ď���ė����B |

|

|

|

�P�O���Q�V�� �s�����x���O�ŁA�Վ��̎����S�~������B���˕��ƃK���X����{�[�����ɂT�B�J�o���ށB�ĝ�����B�d�M��B�|�b�g�B�ȂǂȂǁA��������Ė�����B�傢�ɏ�����B ���X�m�l�ɏo��B������܂��ˁ[�A�叕����ł��A�ƈ��A�����킷�B |

|

|

�P�O���Q�Q�� ���B�Ɍ����āu�ЂÂ��v�ɓ�������A�u�������Ă������v�ڐ��肪�ς���ė�����悤���B �F�l�ł��������̐l�̂������Ŏ����Ă����A��Ƃ��̂̉����c�������A���y�ߋ�فu�s��̉Ɓv�Ɉ�������ĖႤ���Ƃɂ����B ��Ƃ��璼�ڔ�������ƁA�`���I���i�ƌ������Ƃ��c���B |

|

|

�P�O���Q�O�� �����F�l�ɏ���@�i�͂��j���^�яo�����B�����̌˂��O���A���ւ̌˂��O���A�Ԃɐςݍ���ł����Ƃ����܂ɋ���B ��������܂œ͂����炵���B |

|

|

�P�O���Q�O�� �q�ǂ��B�����ăX�g�[�u�����t���Ă��ꂽ�B �������������G�߂ɂȂ����B |

|

�P�O���P�T�� �x���ŁA����ŁA�قǂقǂɔg���������̂ŁA�C�͐����l�o�����������B |

|

|

�P�O���P�R�� ��낤��i��̋Z��������j���̈�قł������B���O�����R�̎Q���҂ŁA���낢��ȇ��v���[�g�̎Ԃ��~�܂��Ă���B ��̑̌��������Ė�����B������A�������w���A���ł������[����������o���āA������ċA�����B |

|

|

�P�O���V�� �����q�̒��������ƃY�{���B �Y�{���͕G�̔��������̃Y�{������A�����͌Â��Ȃ����v�̕���������߂āA�����D�����B ����������͎̂ʐ^�ɎB���Ēu�������A�Ɩ��B�Ɍ���ꂽ���A����ς�̂Ă��Ȃ��B |

|

|

�P�O���R�� �����Ȃ��Ȃ����C�A�����Ȃ��Ȃ����J�o����I�яo���A�܂ɋl�߂��B�n�߂�����ɂ͂ǂ�ǂ��낤�B |

|

|

�P�O���Q�� �������������������ƈꏏ�ɘA��ė��������q���̓^�r�����Ƃ����B �����A���̑O�����̂̓l�R�̃^�r�����A����ǂ̓����^�r�����B |

|

|

�P�O���P�� ������ňɍ��ۂ֍s���ė����B ���[�v�E�F�C�ŏオ���Ċԋ߂Ɍ��悤�Ƃ����J��x�ɃK�X�����������B �A��̒J��x�p�[�L���O�G���A�ŁA�Ă�łɖ����̂��ς��B |

|

|

|

�X���Q�X�� �����̑��q�A�}�S�̒ʂ��ԍ��ŇB�̃^�C�`����`���ɗ��Ă��ꂽ�B �������̈��ł�Еt���Ė������A�d�������Ė������B |

|

|

|

�X���P�W�� �䕗�ň�|�ꂽ�c�����Ȃ��Ȃ��������A���c�̂ق��������Ȃ�����ʁB�悭���ꂽ���̗[�z�����ށB |

|

|

|

�X���P�T�� �Ղ�̌Ăѕ��u�o�艮��v�A�E�͒��ԁA�ҋ@���̉���B���͒����āA���ꂩ��_�Ђֈ����グ�悤�Ƃ�������B |

|

|

|

�X���X�� ����̎����Ō����[���B�L���C�A�ƌ�����艽�����������킢�B |

|

|

|

�X���W�� �����{�ŃR���T�[�g�B�Ȃ������̐��ƁB�E�͔ނƁA������ƁA���o����B�ق��ɒj����l�A�M�^�[�̒e���S���B ���̑O�A�I�[���Ńi�b�`���������߂ĕ������l���A�܂��i�b�`�����������Ղ蕷�������ŗ��Ă������肵�ċA�����B���[��B�����B |

|

|

�X���S�� �����͒ʂ�Ȃ�����ʂ�����A�d�̎R�B�����y�I |

|

|

|

�X���P�� �`�����y�g���Ŗ�������Ă���ė����B ���Ɛ��Y�̖�ؕi�X�A�Ԉ��������Ԉ����l�Q�ȂǁA���X�ł͔����Ȃ��B �Ԉ�������͌s�����u�ߎςɂ��ĐH�ׂ��B |

|

|

�W���Q�P�� ���Q�̌ォ���Â��ŁA���ɐZ���������̂���łȂ��A���̍ەs�v�̂��̂͏������悤�Ǝv���B ����������͂܂����̂Ă��Ȃ����̂��o�ė����B�v�̐e�����������Ă�������́A��ݎ���|�������������Ǝv����ŖB�܂�������ꂻ���ɂ������肵�Ă���B |

|

|

|

�W���Q�O�� �P���ɏ����Z�������������ƁA�܂Ƃ܂����J�͂Ȃ��A���̂Ƃ����J�~�����Ǝv���Ă����B ��邩��̉J�̓J�~�i���������Ď��X���Ȃ苭���~��A�ꎞ�͂܂�������S�z�������炢���B �E�́A�Ƃ̑O��ʂ��Ă��鏬�삪�A���̏o���߂��ɂȂ��Đ앝�������ɂȂ��Ă���Ƃ���B ���́A���̏o������̐�ɂ������ł���Ƃ���B��̐�͓y�������܂��đ��������A�Ȃ��Ă���B�����Ēu���܂����Q�����������Ă��s�v�c�͂Ȃ��悤�Ȃ��肳�܁B |

|

|

|

�W���P�X�� ���Q�ŏo���S�~���u�ЊQ�S�~�v�Ƃ��Ĉ����Č����Ƃ����̂ŁA�s�����z�ɂ���S�~������֎����Ă����Ĉ�������Ė�����B �G�ꂽ�z�c�Ȃ�ю��A�ߗށA���̑��B���[�����ς肵���B�ǂ������B |

|

|

|

�W���P�V�� �Ȃ�����Ƒq��Ď�����̃n���j�J���C�u����B���͂��鉉�t�̐��X�B �ނ̉��y�����߂ĕ������̂́A�u�ꕩ�v�Ƃ����g���I��g��ł������Z���̂Ƃ������A���ƌ�A�C�������h�֏C�s�ɍs�����Ƃ��A���낢�땷���Ă��邤���ɂ����Ԃ��l���ۂ��Ȃ�ꂽ�B |

|

|

�W���P�U�� �v�����ă��m���̂āA���ɐΊD���T�����B �d�u����̏��ɂ܂����肪�̂����Ă����B |

|

|

|

|

�W���P�R�� ��֕�Q��Ɓu�~��v�ɍs���B�傫�Ȏ��Ȃ̂ŁA����ɂ͎Ԃ���������B |

|

|

|

�W���P�O�� �����̉Č˒n��ŁB��뎔��قɂȂ��Ă���A���ƉČˏ��w�Z�e�̓y�����������B |

|

|

�W���V�� �N���A�Z�̂̍��q������Ĕ����B ���������肩�������̂ɁA�Z���������Č��Ǎ����ɂȂ����B���͖�������o���B |

|

�W���S�� ���̖��̗F�������A�Ί_�����瑗���Č��ꂽ�������́A �p�C�i�b�v���A�h���S���t���[�c�A�}���S�[�A�V�[�N���T�[�B ���̌����������u���E�}�v�B |

|

|

|

|

�W���P�� �锼���疢���̌������J�ɁA�����Z�������B ����������ʂ̉��ŁA���������Ƃ��͒����_�������ĕ������̂��ƕv�i����ʐ^�j�B �E���͐�̐�B���N�����ւ��ĂȂ��āA�Ȃ��Ă���B�����֒����p���́A�o���������Ȃ��Ă���B�Z�����Ă��s�v�c�͂Ȃ��B �E��͏����̐d�u����B�����͂����̌��ւ��炨�������̌��ւ�����B |

|

|

|

�V���R�O�� �Ԃ�����ł��Ă܂����t���ĂȂ������Ƃ�����A���������āA���Ă�������B |

|

|

|

�V���Q�V�� �����s���z�̎R����ʂ�p����B�����̍s���͂������сA�_�炩�����ȑ��������q���n�����Ēʂ�B |

|

|

�V���Q�U�� ��u�_����āA�H��悤�ȗ[�z���������B �v�̏]�Z���₵���o��ɁA �u�̂�����ƒ��g���܂�Ď��[�āv������̂��v���o���B |

|

|

�V���Q�T�� �Ƃ̑O�́A���H�Ƒ��a�̂������ׂ̍����Ԃɑ���������B�����Ă������c���Ă��܂��B �����̑��������āA�����̐��ŐA�A�X�t�@���g���l�߂�Ƃ����H�������Ă���Ƃ���B�M���Ȃ��ł��g����ƒ�p�̃A�X�t�@���g�B |

|

|

|

|

|

�V���P�T�� �s��_�Ёi�����l�j�̉čՂŁA�_�y�̕�[�B��ܐ_�y�ۑ���̐l�������M���B �E��̉��҂��ނ莅���q�Ȃɓ��������ƁA�����䂪���ݍ��܂��B���̂��Ƃ֕ʂ̉��҂����َq���T���čs���B �E���́A�c�N�����A�c�A���A���ƁA�_��Ƃ�������B�L�̎g�����A�������Ɍ����������B |

|

|

�V���P�S�� �����o���i����k���j�͈ɓ����́A�X�Q�̒m�l���瑡��ꂽ�i�X�B ���}�N�j�u�i�����R�V�\�E�B����̌ÓT�I�n�[�u�j���͂��߁A�����A�T�[�^�[�A���_�[�M�[�A�|�[�N�����`�����~�[�g�ȂǁB |

|

|

�V���X�� �~�������ς��Ȃ��Ă��邩������ɗ��Ȃ����ƌ����A���ŏo�������B�����h�A�~�����h�B�u���͂Ȃ��Ȃ��A�Ȃ点��v�Ɛ�オ����ꂽ�������B�̎d���ĕ����悭�m���Ă���l�́A�T�O�N�o���Ă���~�̖B���肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

|

�V���S�� ��v�Ȃ̏��҂ŁA�a���A�����ցB�~�J�̊Ԃ̐��V�A��₵�Z�J���K���W�[�~���N�̃A�C�X�N���[�����������������A������ׂ�y���������A���y���l�ł����B |

|

|

�U���Q�T�� ���ߏ��ʼnƂ������n�߂��B ���܂͎{��̂����o���Ȃǂ��Ȃ��āA�E�l�������Ŏ����Ă�������������ł���B�����������ォ������Ȃ����ǁA�Ȃ��₵���ȁB |

|

|

�U���Q�R�� �܂��������Ȃ��̂ŁA�L�����h���̖����肪�����Ȃ��B ���͖������̋����B���ݕ���H�ו��̂��X�ɂ͍s�o����l�C�U�肾�����B���̂��ƒn���o���h�̃��C�u��t�@�C���[�p�t�H�[�}���X�Ȃǂ���\��B |

|

|

|

�U���Q�Q�� �捠�R�R������I�������̗��ߑ��B�Ⴂ���ɁA�����Ŏ��������A�@�D������āA���߂Ė���ĖD�������́B ���O�̕����A�v��Ȃ���ΔR���A�ƌ����̂ōQ�ĂĖ���ė������A���̂܂܂��܂��Ă������B���̂��Ƃ��u���O�Řb������A��������ĕۑ��E�W�����������Ƃ��������������̂ŁA����Ă��Ȃ����ƂƑ���o�����Ƃɂ����B �����h���[�ł��ꂢ�ɃV����L���Ă��炢�A�������������B |

|

|

|

�U���P�P�� ���肩��o�_��������C�݂̓��H�B�R�O�x���z�������ŁA�C�͉���ł���B�����̊C���ɁA���悯�́A�w�̍����͂��������B |

|

|

�U���P�O�� ���������̐l���������Q�肵���A�z���{�A��F�_�ЁB |

|

�U���R�� �NJ����ƐՂ̗NJ����B��������ƕi�������B �V�܂̂��َq������Ɋ�����B����ꂹ��ׂ����킯�Ă�������B������������A�������Ă���������̍�����̂��������čD�����B �u�N�őo��F�@�s�ꎗ���J�v�i�N����o��̐F�@��炴��ΗJ�������Ɏ�����j�ȂǂƏĂ��t����ꂽ�����݂��ۂ�ۂ�H�ׂ�B |

|

|

|

|

�T���Q�V�� ���͐��ĊO�ɐς݁A�������Ă���d�B�E�͏����ɐςݍ��A�p�ނ�����d�B |

|

|

|

�T���Q�R�� �d�X�g�[�u�́A�ؔ�������ė�������ׂ���ɐ����t����B�G�߂��I���ƁA�X�g�[�u���̋��ֈړ����āA������Еt���A����Еt���A���Ƃ̔̊ԂɂȂ�B������Q�W��J��Ԃ��ė����B ���̎����A�l�R�̂��V���X�g�[�u�̉��ɂȂ�̂����N�̂Ȃ炢�B |

|

|

|

|

�T���Q�O�� �����ŁA��̂R�R����ƁA���߂̕��̂P�R����B �R�R����ɂȂ�������߂ł����̂������ŁA�����Ɖ̂��o��B�����@���܂��A���Z�E���A�̂��Ă����������B�ʐ^�͍݉Ƃ̑m�������@���܂ƖÂ̂���Ȃ���B |

|

|

�T���P�W�� �ǂ�����āA��s�@�_�����ꂢ�B�E�͐�̎c�����R���B�������肪�ʂ��Ă��Ȃ��B���̉��͓c�A���̍ςc��ځB |

|

|

|

|

�T���T�� �����̏H�t�_�Ђ̍�B ����chie�ɗ���ŏ����Ė������_���������̏��X�ɓ_��B |

|

|

|

�T���S�� �l�Ă�������͍����̋��Ă����I����āA�����̗p�ӂ̒Y��ς�ł����B �����ŋ��Ղ������Ă��A�Ƃ̂��ƂŊ���Ă݂��B |

|

|

|

�S���R�O�� �E�ݑ��͉��N�Ԃ肾�낤�B �E���烈���M�Ƃ����т̉�E���E�����݁E������ہB �����т̉�͂��̕ӂ�Łu�̉�v�Ə̂��āA�����R�B 䥂łĎN���A���𗎂Ƃ��ďݖ��ŐH�ׂ�B �����݂�䥂ł��u�ߎςɂ��ĐH�ׂ��B�����̑��݂ɂ͋y�Ȃ����A�����݂炵�������͂���B ������ۂ͔���ĉ��Ђ��ɂ��āA���o�������Ă���g���B |

|

|

|

|

|

|

|

�S���Q�W�� ���v�ȂƂ��̑��q��l�i���ꐶ�A���w���j���d����ɗ��Ă��ꂽ�B ���e��A�d����@�����Q�B ���炵���G�l���M�[�ŁA����Őd�̎R��z���čs�����B ���ɗL�������B |

|

�S���Q�V�� �V���s���A���������S�����́A�����U�v�𔒎��ɖ߂��܂ŁA�����Z���^�����������B �悭���撣��ꂽ�Ǝv�����A�܂��������̐l�����ɂ͉����Ǝc����̂����邱�Ƃ��낤�B ��ʂ������ƕ��łĂ���悤�ŁA������������Ȃ����c��B |

|

�S���Q�U�� ���C��̃J�^�K���X�͌��̋�œ����Č����邱�Ƃ�����B�ȑO�͔ō�����ډB�����O�ɂ��������A�V�������Ď���Ă��܂����B �u�˂�����_�v���Ă��āA���荇�킹�̃`�F�b�N���̕z�i���@�j���U�N�U�N�ƖD���A�J�[�e���ɂ����B �~�V����������̂ŁA�S����D���B |

|

�S���P�W�� �C�݂ʼn����H�����Ă���D�B �������̏�͉���ō��n�������Ȃ��B |

|

|

�S���P�U�� ��~�̃X�g�[�u�̔��ʼn��ꂪ�ڗ������A���������Ő����o������𖺂Ɏ肽��A�|���ɂƂĂ����ʓI�������Ƃ̂��ƁB |

|

|

|

�S���P�R�� ���̒��͐̂���ł��n���̐��Y�n�ł���B�K���ɐ��ꂽ����A�e���g�̂��X�����i�̐t�̎ʐ^�Ȃ��j�B |

|

|

�R���P�Q�� �����w���̕����]�A�����Q���ӂ�����Ƃ��āA�g���̒��������B |

|

�S���W�� �T���̂Ƃ���Ő��Ă����d�p�̖��I�����Ƃ���B ���ɋ��N�������A�E��ɂ͂��̏t������p�ނ��B |

|

�S���U�� �@�v�œ������ցB�������痎�����Ⴊ�ǂ�����Ǝc���Ă����B |

|

|

�S���T�� �d�ɂ������Ă���̂����A�Ȃ��Ȃ������āA�`�F�[���\�[�̖ڗ��Ă����Ȃ���B |

|

|

|

�S���S�� �߂��ɂ���A�NJ��T�t�̕��A�k�ȓ�̐��ƐՁB�l�̎����������������̂悤�ɂȂ��Ă���B |

|

|

|

�S���P�� �����l�B���^��Ō��ꂽ����ĕЕt�����B�܂̒��͏W�߂����������ŁA�������������̂��B |

|

|

|

|

|

�R���Q�X�� ���Z�킪�d�Еt���̎�`���ɗ��Ă��ꂽ�B��֎Ԃɐς�ŁA�p������ĎԌɂɉ��낷�B�i�}�̖͏d���āA�ςނ̂����낷�̂���ς��B�叕����I���肪�� |

|

|

�R���Q�U�� �ߏ��œd���t���ւ��̍H�����B �Â��Ȃ�܂ő����Ă���B |

|

|

�R���Q�S�� �e�̔��֍k�ϋ@�������悤�ɂȂ�܂Ő�i�A�I�M���B�`�F�[���\�[�̎���ւ�����\�����܂�ňႤ�������B |

|

|

|

�R���Q�Q�� ���炭�����d�������Ȃ��������������āA�v���Ԃ�ɁA���鋰��A�d���B�A�I�M���Ƃ�������˂̖̂悤�ɏ_�炩�����Ǝv������A�P���L�̎����炢�Ɍł������������B |

|

|

�R���P�X�� �����̏��H���ǂ�ǂH�Ƃ����B�݂��E���傤��X�̑O�Ɏ���̊Ŕ��o�Ă����B �́A�����������������ǂ�ǂ�Ă����̂��A�Ƃ������������Ƃ�����B |

|

�R���P�W�� ���悢�旷�������߂��̂��A���̓c��ڂɂ����̓c��ڂɂ��A��R�̔��������ł���B ��ї����Č����Ă��ꂽ��H�A�������傫�����͂��ꂢ���B |

|

�R���P�V�� �͐�����ŁA�~�͂��̂܂����Ă��Ȃ��Ή��y��^���Α�i�́A���v���J�j�B |

|

�R���P�U�� �s���}���قŗ�����B�،ˑK�P�T�O�O�~�B ����A�O�Β����g�A����Ái�����j�B |

|

�R���P�T�� ���ɂ������肽�̂��Ǝv���ďo�����čs������A�܂� ���O������n�܂����̂łт����肵���������l�����B ����������̔��ғ�l�̑̌��k�ƁA�u���芠�H�����^�]�ĊJ�����~�ߑi�ׁv�ٌ̕�m�̂���l�̘b����B ����ɂ��Ƃ�����Γ���悤�̂Ȃ����̓y�n�B |

|

�R���P�Q�� �U���ɒ������A�d�p�̃A�I�M�����A���̊Ԃɂ������Ă����B �ق��Ēlj���u���čs���ĉ��������炵���B |

|

|

�R���P�P�� ���Ԃ��U���ĕ����Ђǂ��₽�����������B���n����������ƌ��������ʐ^�ł͂قƂ�Ǖ�����Ȃ��B |

|

|

�R���X�� �����ɐςݍ��d�́A�������݂̎c�ʁB |

|

|

�R���W�� �c��ڂ̐Ⴊ�����n�߂āA�܂���������������悤�ɂȂ����B �����̂͂����V�x���A�֔���������������A�ނ�̗��������߂��̂��낤�B���C�ŁA�܂����ŗ��Ȃ����ˁB |

|

|

�R���V�� ������������ۂ߂ē����A�������z�����ėV�ԁB �z�����I�Ⴂ���Ă������Ȃ��B |

|

�R���U�� �d�ɂ���悤�ɂƁA�A�I�M���̖������ė��Ă��ꂽ�l����B ���Ȃ���ɂ��Đd���L���B |

|

�R���T�� �e���r������̘b�������Ƃ����̂ŁA�J�`���[�V�[�̐^�������Ă���l�B |

|

�R���Q�� �e�̑�܂ł̉ƋƂ����������������E�����莞��̊ŔB ���̉Ƃ��o�����Ƃ��A��K�Ɉꖇ�A���Ɉꖇ�|���Ă������B |

|

�Q���Q�W�� ���낻�낲�p�ς݂ɂȂ��ĖႢ�����A����p����B ���ɂ���ẮA�X�m�[�_���v��������Ȃ��l������ƕ��������̂ōڂ��Ēu���B �^���X�m�[�_���v�A��ɉ�������ŁA�ڂ���������̂܂ܗ��ꂽ���։^�ׂ�B �E�̑傫�߂̃X�R�b�v�͒ʏ́u�Y�X�R�i�����j�v�Ƃ����B�ΒY�X�R�b�v�̗��̂��B |

|

�Q���Q�V�� �������������́A�H���J�X��҂��ĖɏW�܂��Ă���B |

|

�Q���Q�R�� ���A�f�����Ղ�ɂ����ď����̉a���ɍڂ��āA���H���̊J�X�B |

|

�Q���Q�Q�� �f�₭���Ă������ĉa��ɍڂ��ɍs���ƁA���ׂ̉����Ő���������������҂��Ă���B �܂���ňÂ��A�����ɂ������ǁA���̉J�g���ɂ������Ɛ��B |

|

�Q���P�U�� �u���t���v�̉̎��̂悤�ɁA�����������Ǝv���Ƃ܂����Ⴍ�B�����͐������܂肪�o������{�i�I�Ȑ���B |

|

|

|

�Q���P�T�� �����s�{���E�ۓc�����ɁA�@�߃T�t�������Ƃ�������̐�����������B ���̗L�`�v�^�������Ɏw�肳��Ă���Ƃ����u�W�i���āj�G�v���قǂ��������������B ���z�n�k�̔�Q���傫���A�C�����I����Ă���̂͑������Ȃ̂ŁA����ȊO�͌����J����Ă��Ȃ��B �T�t�������̓T�t�����A�j��A�����A�Ñ��Ȃǂ̖���������Ă���Ƃ������ƂŁA�Â������킵���B |

|

�P���Q�S�� �����o�X�̑����猩�������x�i���Ǝv���j�B |

|

|

�P���Q�R�� �V���s�̃f�p�[�g�ŁA����̕��Y�W���������B���̂����Ǝv���Ȃ��قlj����������V�C�A�ߌォ��s���ė����B �C����ɂ��ďu�ԓI�ɐ���������������A�Ƃ����A���E�ł�����̍����i���������j�̉��ƁA���̔����ҍ������̍u���B�C���̎��~�l���������S�Ɏc���Ă���̂ŁA���̉���H�ׂ邱�Ƃō�����������A�Ƃ������Ƃ������B �ʂ��͖��A�܁[���͉��A����̌��t�Ŗ��̉��A�Ƃ������ƁB |

|

|

�P���Q�Q�� ���̉Ƃ̌��ւ��猩����A�_�Ђ̋����ŗV��ł��鐝�B �����a���T���̂�҂��Ă���B |

|

|

|

�P���Q�O�� �싛���́u�����v�ŊJ���ꂽ�A����W�E�ጩ�s�ɑ���chie���o�i�����̂ōs���ė����B �|�Ă�|�̈֎q�A�|�̃s�A�X�A��~���A�{�[���Ȃǂ���ׂĂ���B���́u�Ă�����v�Ƃ����҂ݕ��̏��Ă��ė����B �ق��ɕ҂ݕ��A�D�����A�Ă����A�Ђ����A���َq�B�ۂ��т�����A�������蔫�ȂǂȂǁB |

|

�P���P�V�� ���̃��b�O�E�H�[�}�[��҂ށB �w������ƕv�̂������イ��D���B ����邪���ɂ��ƖO�������Ȃ��B ���Ȃ݂ɁA���n�̌��t�ő��邪���́u��������i���X����H�j�v�ƌ����B |

|

�P���P�S�� �Â����Ԃ��W�܂��ĐV�N��B������ׂ�قNJy�������Ƃ͂Ȃ��B |

|

|

�P���P�Q�� ��邩�獡���A�}�C�i�X�S�x�Ɨ₦���̂Ő�͂���Ȃɏd���Ȃ��B�E�̎ʐ^�A�f�b�L�̏����ɐA����������ē����Ă���B |

|

|

�P���P�P�� �딨�ɗ��ĂĂ���g���̐H���A�f�₭���Ă��ڂ��Ēu���Ɛ���Ђ�ǂ肪����̂����A�����͂���ȂɐႪ�R����B |

|

|

�P���P�O�� �����̃��[�v�𒌍ނɊ����t���āA�l�R�̒܌���������Ă�������B���R�ł͋������ăl�R���܂����߂�B���R�͎��X���ւ��Ȃ��Ƃڂ�ڂ�ɂȂ邩���A�l�R����ԍD���Ȓ܌����ɂȂ�B |

|

|

�P���X�� ���ɗ��Ă������̂͏��a�S�S�N����g���Ă���d�C�x���B ���܂�ɌÂ��Ȃ����̂ŁA�A�u�i�N�Ȃ������ɔ��������邩�H�Ƃ������ƂɁB �����ė����x���A�������Ȃ��B�ō��ł��A�R�T�x�O��Ƃ́A�̉����Ⴂ�B �Ԃ��ɍs���āA���ւ��q�[�^�[���������A���܂܂ł̃q�[�^�[�Ǝ��ւ���B�ǂ��ɂ��x���炵���������ɂȂ��Ĉꌏ�����B����͎��s���������H |

|

|

�P���V�� �v�������A���Ă͂����A�V�����\��ւ����B�u��_���v�u��������v�u���i�����v�Ȃǂ̕����́A�����ɏ����Ă�������B |

|

|

|

|

�P���V�� ���Ɋ��߂��ĂЂ���Ƃ��̋C�ɂȂ�A���\��ւ��Ă�������B �p�ӂ̂��߂ɕ����̒��̕����݂�ȑ��̕����Ɉڂ�����A���̂�������A�����ς�Ƃ����C�����I�����A���ʂ�ɕ���߂����Ƃ͏o���Ȃ��A���̕����ɉ������߂��猳�̖؈���A�����炵�̂����������o�����B |

||

|

|

�P���S�� ���̐H���J�X�B�f���T���Ēu���B�E�͂܂����Ă��Ⴉ���B�������z��̐�͌���̂������B |

|

|

|

�P���Q�� �K���A��ł͂Ȃ��J�������̂œ��͊y�ŁA����J�E�����֔N�n�ɁB�u�_�V�s��v�̌��������ΐ�ɖ��܂��Ă����B |

|

|

|

2013�N�P���P�� ���̖����u�ݐH���v�ɗ��ĐႩ�������Ă��ꂽ�B ��̖�����ƂU�l�����ĔN�n�Q��ɁB�ǂꂪ�e���q���A�݂�ȑ傫���Ȃ�܂����B |

|

�@���̃y�[�W�ց@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�O�̃y�[�W�ց@