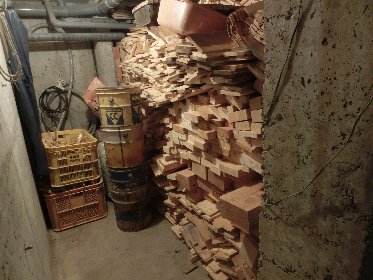

冬がそこまで来たこの時季に、近所で大きな建物の解体工事があって、たまたまそこを通りかかった家人が廃材の処分を請け負っている業者に話しかけて大型のダンプで1杯運んで貰うという幸運。

床下は柱でいっぱい。柱材は杉で火力は強くないが穏やかによく燃えてありがたい。

正味60キロのストーブは、一人でもなんとか移動、据え付け完了。

早速「試運転」をやってみると、よく燃えて煙突からは煙の色も見えないくらい。

お陰で、この冬も暖かい暮らしができそうでありがたい。

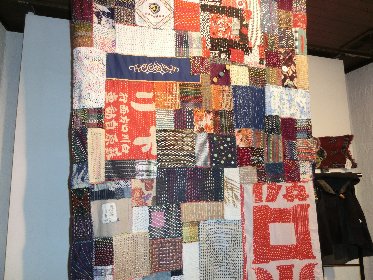

合 切 袋

何でもかんでも一切合切放り込む、合切袋(がっさいぶくろ)ということにする。合切袋は信玄袋とも言い、明治時代中期から流行った、口を紐で締めくくる手提げ袋。

|

|

|

|

|

11月6日 冬がそこまで来たこの時季に、近所で大きな建物の解体工事があって、たまたまそこを通りかかった家人が廃材の処分を請け負っている業者に話しかけて大型のダンプで1杯運んで貰うという幸運。 床下は柱でいっぱい。柱材は杉で火力は強くないが穏やかによく燃えてありがたい。 |

正味60キロのストーブは、一人でもなんとか移動、据え付け完了。 早速「試運転」をやってみると、よく燃えて煙突からは煙の色も見えないくらい。 お陰で、この冬も暖かい暮らしができそうでありがたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5月10日~12日 10歳若い同級生同士の二人との沖縄。彼らは沖縄が初めて。羽田で落ち合って朝早い飛行機で出発。沖縄では10時前から行動。那覇市内国際通りに面した新しいホテルの朝食付き2泊、往復の運賃込みで3万円弱という格安旅。 ①②中城(なかぐすく)城。ゆったりした城で好きだ。太平洋を右に見ると左は東支那海が見えるという島のまん中。 ③夜は三線(さんしん)を聞きに国際通りの酒場。泡盛とオリオンビールは欠かせない。 ④例のカチャーシー。終いにお客全部を巻き込んで踊る、踊る。中国人も踊る。 ⑤翌日は美(ちゅ)ら海水族館。ジンベイザメが2匹。何回見ても飽きない。 ⑥その水槽の強化ガラスを展示してあるが、厚さ603ミリだとか。 ⑦サメの口の展示があって、一行4人でその歯の中におさまる。 ⑧沖ハムとかいう観光客向けの砂糖工場の見学で1枚。もう大分疲れている。 連れの二人が初めてということもあって、定番の旅。3日目は平和通りをぶらついてのんびり遊んで帰る。新幹線にも順調に乗れて家に7時前、明るいうちに無事到着。 |

|

|

|

|

|

|

|

5月5日 ①町内の神社、秋葉大社の春祭りである。安永町内の入り口に当たる場所に提灯が置かれる。 ②神社にも少し大きめの提灯。4年前に年行事役を務めたときに風雨に当たり破れた提灯を孫娘に書いて貰って新しくした。 ③町内の小中学生が総出でお神楽を持って町内をくまなくまわる。大小の太鼓を打ちお囃子もうたう。 ④一軒ごとにお獅子がお祓いをする。子どもたちはご祝儀を待っているが、お獅子より祝儀受付係が一番前に陣取る。かなり前までは参加できるのは男児に限られていたが、いつかからその決まりはなくなった。新開地だけに子どもは大勢いるがそれでも親御さんたちは「人数が減少して…」と嘆く。 ⑤我が家も祭り提灯と紅白幕を掲げるが、天井が高いので容易ではない。 ⑥大屋根の天井にも大漁旗。ペントハウスのテレビアンテナが邪魔だな。 |

|

|

|

|

|

4月30日 この前から屋根の塗装が始まった。築31年の屋根の塗装はこれが5、6回ほどか。 これまでは一人でやれたが、いまはそれも無理となって子どもたち、孫も参加して引き受けてくれた。 ちょっと特殊な屋根(柳式という1ミリ厚の折板が葺いてある)、融雪のための構造で新雪を囲う形なので危険は無い。 先ず、汚れをケルヒャー(高圧洗浄機)で洗い落としてからさび止め1回、上塗りはシリコン塗料のシルバーを2度塗りする。 4枚目はひとまず上塗り1回目の終了だが、この先の作業はまだ長い。屋根坪30坪+壁だから相当な仕事である。 ただ感謝して見守っている。ありがたい。 |

|

|

3月31日 お馴染みの床下薪置き場。 冬の入り口の時期は“満タン”に積んだストーブ用の薪も残り少なくなってきたが、この陽気ならこれだけあれば大丈夫だろう。 |

|---|

|

|

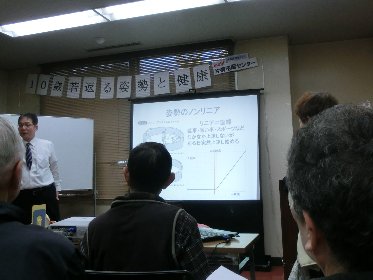

2月21日 燕三条地場産センターで「エネルギーと地球温暖化問題」として、電気を始め環境問題を研究しておられる田中優氏の講演会があって出かけて来た。 いま注目されている「オフグリッド」を実践していて、電気会社の電力引き込み線を外してしまって自前の太陽光発電だけで暮らしておられるご様子など興味深い話だった。 健康のためには食事のこと以上に住宅の仕様で空気に影響されることが大きいとか、太陽光発電の裏に問題が多いなど聞き捨てならない話で刺激を受けた。 講師との対話となり、我が家の暮らしは薪の風呂釜、暖房は薪ストーブと、また雨水利用もあって光熱水費はおよそ月に1万円ほどで済むなどと、つい自慢話をしてしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

1月26日 ①予報通りまっ晴れ。ガラス戸の部屋はポカポカとあったかい。 ②昨日だって全く出ない訳ではなかったろうが、消雪パイプも今日は役立つか。 ③ご近所の夫婦は元気に雪運び。 ④脇を流れる溝もつまり気味。落ちないようにしないと。 ⑤長岡の娘が孫を一人連れて手伝いに来てくれた。 ⑥たちまち玄関前と車庫の前をきれいにしてくれた。ありがたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2016年1月25日 予報は数日前から「降るぞ、降るぞ」とおどかしていたが、昨日からの雪はちょっと本気だ、などと言ってたら ①今朝はぎんぎんに冷えてお日様まで出て美しい雪景色だ。1メートル近い積雪。完全に里雪である。 ②昨日空けた玄関前の道はすごい吹雪のお陰で、再びすっぽりと埋まってしまった。 ③吹きだまりⅠ 部屋の外に車庫の屋根があるが、1メートル50センチくらい積もったか。 ④吹きだまりⅡ 玄関の階段。右側の防風シートのお陰で、この程度。初めての景色。 ⑤今朝2台目の立ち往生の車。ちょうどやってきた除雪車から引っ張って貰って救出。 ⑥その除雪車が我が家の東側道路へ。 ⑦フライヤーがはね除ける雪はやり場がないから道路際へ寄せて行くだけだから、お隣が車を車庫に閉じ込められたと訴えて、修正。我が家も東側車庫が使えなくなってしまったが。 ⑧除雪車は一応の作業が済んで先へ。うっかりすると玄関前をふさがれてしまうから、“見張って”立つ。 |

|

|

|

12月27日 床くるみ割りの道具を作ってみた。 「なんでもかんでも手帳・Ⅱ」のブログで教えて貰ったアイデアを我が家の包丁にアレンジして作らせてもらった。テコの原理からすれば、クルミの入る穴はもう少し奥の方がいいかも知れないが角度の問題もあってこうなった。 |

|

|

|

12月27日 床下にネズミが出て保存して置いた野菜を次々に食べてしまう。 冬の間植木鉢を仕舞って置いた簡単な棚がお役ご免になっていたので、周りに細かい金網をまわしてネズミ除けの野菜棚を作った。 さすがに周辺のネギは被害に遭わない。ひとまずこれで安心だが、それよりもネズミの始末が先だろう。 |

|

|

|

12月18日 天気予報通り雪が降ってきた。 気温がそれほど下がらないから、本格的な雪にはならないだろうが、さすがに寒い。 |

|

|

11月25日 ストーブが主役の座を占める季節になった。 薪割り機を借りて残りの丸太を割る。 床下の薪もどうやら予定の量に近づいてきた。 |

|

|

|

|

11月17日 再び渋谷へ出る。 40年も前に「東急ハンズ」が渋谷にできたときは、店に入って興奮したものだった。DIYのはしりで、一日いても飽きなかった。 いま見ると、少しがっかりする。どこにもあるホームセンターにも劣るような… (撮ってきた写真が少しお粗末だったので、右のはハンズのサイトからいただいた。せっかくだからちゃんと) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11月16日 ①取りあえず渋谷へ出てみることに。駅前の「忠犬ハチ公」銅像には行列ができている。 ②行列の尻について写真の順番待ちに加わる。番が来たら、次の人が「撮ってあげましょう」と言ってくれたので喜んで1枚。 ③次は築地場外市場へ。さすがにお店も人出もすごかった。やはりここにも外人観光客が大勢。 ④寿司屋さんはどこも客があふれている。少し待って盛り合わせをいただく。やはり違いがあるようだ。 ⑤寿司を食べてお店を見て歩いていると、長岡駅前のお好み焼き屋さんに会う。材料のもみ海苔を買いに車で来たという。 ⑥買い物も少し。 ⑦帰ることにして再び大通りへ。寿司屋さんの兄さんがチラシを持って立っていたので「東京駅へはどういう行き方がいいの」と聞くと、「そこのバス停でバスに乗ると駅の丸の内側へ行くよ。階段もないし」と教えてもらう。 バスは間もなく来て、銀座を通って13年に完成した駅舎へ入る。駅前の広場はまだ整備が済んでいないが、途中で新しい歌舞伎座の前を通ったり、いまは珍しいそばの出前持ちが自転車で配達している絵も見て、バスは楽しいと再認識する。 |

|

|

|

11月15日 今日は東京に住む姉に会うことにして出かける。 訪ねる時刻に少し間があったので時間つぶしに中央線をどんどん西へ。 青梅線に乗り換えて終点の青梅に降りてみた。 初めての土地でもあり、駅前をぷらぷらと。駅前商店街の行事があるらしく賑やかな音がする。 ちんどん屋である。大阪に引き続きちんどん屋の当たり年だ。 当方のような、動作の鈍くなった老“団員”もいてなにかうれしくなった。 |

|

|

|

|

|

11月14日 JR東日本が年に何回か「大人の休日」とか言う高齢者向けの割引キップを売り出す。 今回は4日間東日本の乗り放題を利用することにして出かける。 ①②大宮駅で東北新幹線に乗り換える。 ③宇都宮で降りてみることに。駅前のバス乗り場がとてもよく整備されていて感心する。 新潟市が大きな2台連結のバスを導入して、慣れないせいか混乱しているようだが、宇都宮駅を見て気付いたのは新潟駅のバスターミナルがあまりにも手狭で機能的でないことが大きな原因だと気付いたが、どうだろうか。 ④宇都宮はやっぱり餃子だろうと食べてみることに。麦の産地のせいか、皮が上手にできている気がした。ごちそうさま。 |

|

|

|

11月3日 長岡の神社から2回目のケヤキ落ち葉をいただいた。 早速堆肥枠に積み、コヌカを振った。間に籾殻も混ぜる。できた堆肥がひとかたまりになるのを防ぐのだ。 |

|

|

|

|

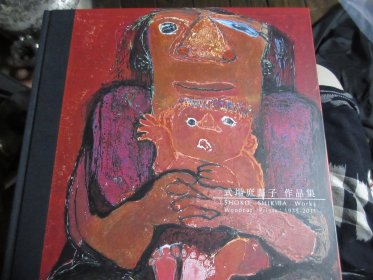

11月2日 急に思い立って十日町まで遠出した。 十日町の「星と森の美術館」に式場庶謳子(しきばしょおうこ)自選作品展があった。 女性でしかも80余歳。その力強さに圧倒された。 |

|

|

11月1日 北越銀行の与板支店を通ったら、吉田直治さんが入り口のシャッターに絵を描いておられた。 登り屋台の絵だ。 吉田さんは、高柳の岡野町にあるシャッターの絵は有名で、集落の50枚以上のシャッターに描いてある。 なかでも「狐の行列」は、シャッターが8枚ほども連なって見事である。 |

|

|

|

|

|

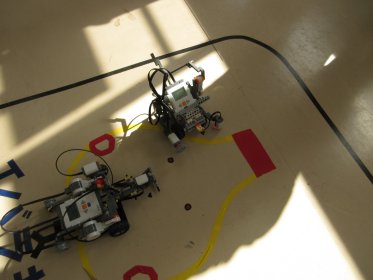

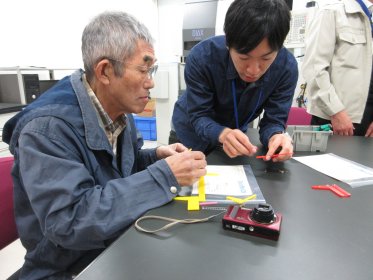

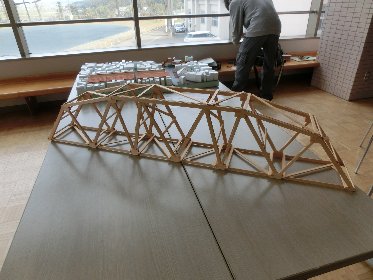

10月31日 男孫が2人長岡工専の生徒で、「今日は学園祭。遊びに来て」とメールがあった。 友人を誘って出かけてみる。さすがに工専。ロボットを動かして見せてくれる。 実習もあって、真鍮の丸い板に穴を開け、芯棒を通して駒を作ったりした。 簡単なノギスのようなものを作るなどの作業も楽しかった。 |

|

|

|

|

|

10月30日 会津若松市の姉を尋ねたので、すぐ近くの会津城を見学した。 40年前の再建だそうだが、天守閣までの通路は近代的である。市内の名物、「お秀茶屋」の田楽をいただいた。衣服が田楽の匂いになった。往復とも高速道路は雨の中だった。 |

|

|

|

10月27日 やっとストーブを出すことになった。ストーブ本体を据える、煉瓦を並べるところから始め、煙突をつないだりしてようやく「試運転」ができるまではなかなか… |

|

|

|

|

|

10月18日 カキは次々と干し柿に。大根のマネギ菜は柔らかくて最高。 |

|

|

|

|

|

10月17日 網戸を洗って夏の始末をした。 花嫁花婿の行列があると聞いたので出かけてみる。 婿殿のお宅から都野神社まで100メートルほど、祭り囃子の笛を吹く人たちに付き添われての行列。 神社では屋台組の太鼓に迎えられ、秋の日をいっぱいに受けておめでたい。 |

|

|

|

10月14日 大阪へ出かける朝、娘の家の近くにある神社の境内で町内の方々がケヤキの落ち葉を集めておられた。 「それは何かに利用されますか」「いや別に…」「堆肥に積みたいけどもらえませんか?」[どうぞ]。 でも、これから出かけるのでいただくのは2、3日後になるがと言うと、よろしいと。 旅から戻った翌朝、友人の車を借りて出かけて全部いただく。ありがたい話。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10月13日 大阪・京都の三日目。 昨夜は京都に住む孫娘Ⅱのところに泊めてもらい、最終日は京都観光を案内してもらう。 ①家を出ると、少し歩いて和菓子屋の中村軒。桂離宮の道路をはさんだ真ん前でかなりの老舗。 ②店の中には畳の部屋があって、そこで食べることもできるらしい。お面がたくさん飾ってあって、それを撮らせてもらう。 ③お土産を買って、すぐ金閣寺へ。 ④観光地京都は、週日で修学旅行の生徒や外国人の観光客で大変な混雑。 ⑤金閣寺は、9時の開門を待って入り口に観光客が集まってきます。 ⑥池の中に浮かぶ金閣。日に映えて金箔が輝く。 ⑦手に持つ紙は入場券代わりのお札。 ⑧金閣寺の見学は1時間あまりで終えて、バスで錦市場へ。孫は京都が長いから移動はスムーズ。 ⑨錦市場は小さい店がぎっしりと連なっていて楽しい。 ⑩予定よりかなり早い新幹線に乗ったら、往路では雲に隠れていた富士山が3日ほど前の雪で初冠雪。列車が速く走るのであっという間に見えなくなってしまう。 詳しい旅の中味は孫のブログ「chieの日記」に詳しい。 |

|

|

|

|---|---|

|

|

|

|

10月12日 昨夜泊まったホテルの18階にあるホールでこぢんまりした披露宴。少人数で和やか、気取らない、いい会だった。 ①ケーキカット。(ホテルの決まりで“お持ち帰り”禁止) ②少しお酒が進んだ頃、「ちょっと余興をやってもいいか?」かねて仕込んであったけん玉を取り出した。入ったり、入らなかったり。でも大拍手。 ③けん玉を皮切りに孫達も特技を披露。上の男孫はおしぼりをまるめて4、5個持ち出し、ジャグジーを見事にこなす。大拍手。 ④2番目の孫は逆立ち! この子は小さい頃からこれが得意だった。窓の向こうには暫定日本一の高さだというあべのハルカスが見える。 ⑤宴もたけなわとなって部屋の窓をカーテンで覆い照明も消える。シェフが肉を焼き始めた。 ⑥焼いていた肉に酒が振りかけられ、たちまち炎が。そのステーキを皿に入れてもらったが、もうおなかいっぱいで食べられず、孫にすけてもらう。 |

|

|

|

|---|---|

|

|

|

|

10月12日 大阪の二日目。いよいよ結婚式の当日。 ①ホテルで待ち合わせ。長岡から一緒に出かけた孫達。花嫁の弟に当たる2人。 ②式場は大阪城の傍のある「豊国神社」。控え所の玄関先で花嫁の弟妹。 ③控え室の姉妹。楽々した嫁だなあ。 ④控え室その2。嫁のばあば。 ⑤記念写真に、周りの観光客が画面に入ると言って写真屋がその“排除”に右往左往。 ⑥神社(豊臣秀吉を祭ってある)をバックに。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10月11日 孫(長女の長女)が大阪で祝言を挙げるということで修学旅行以来の大阪へ出かけることになった。 ①ホテルの部屋から真下に見えるのが大阪城公園。向こうにお城が見える。ホールでは何かのライブがあるとかで大きな行列ができていた。 ②大阪城を望遠。 ③夕食までたっぷり時間があったので外出。ホコ天になって人出で賑わっている。 路上ライブが演奏をやっていて先ず気持ちがほぐれる。 ④にぎやかにちんどん屋がやって来たのに、うっかり「写真、いい?」と聞いたらワッと乗ってきてくれた。 ⑤川を渡って大阪城公園に行ったら、ここはもっと大変な人出。「全国地ビールフェスタ」とかで各地のビールが出店していた。 ⑥夜には中華料理が準備されているのを聞いていたので、ビールは我慢する。 ⑦花嫁の父のおごりで夕食会。 ⑧今日が長女の誕生日で、ホテルからのケーキ。 |

|

|

|

|

|

10月1日 材木屋さんの工場を整理しているらしく、取りあえず使い道のない板類を始末したいから燃してくれと板に柱などが持ち込まれた。 ケヤキなどの内装材で「もったいない、もったいない」と言いながら切断するしかない。 どうもこの冬は早いような様子。右下の積み上がった薪は、春に孫たちが来て積んでくれたもの。ベランダ下に4列積み込んだから、床下に運び込んでみないとわからないが、これでこの冬の燃料は十分と思われる。ありがたいことである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9月20日 ①3台の屋台が各町内から出発して、都野神社の屋台坂手前に集結して順番に登るが、そのときには三町内と迎える横町の年行事がまとまって1台ごとに集結して坂を引き上げる。さあ、準備完了! ②新町屋台の全容。上半身裸の若者の晴れ姿。腕木(うでぎ)という屋台先頭の不安定な足場の上で6、7人が息を合わせ提灯を振って引き手に方向を知らせる。 ③車輪の脇の男性は屋台進行の頭領で年行事委員長。委員長は引き綱の若い衆の勢いなどを読んで、拍子木で屋台の木枠をカチカチ!と叩いて頃合いを報せる。大きい車輪の下から丸太で支える力仕事は重要だ。 ④屋台の中央に乗る大太鼓 1、小太鼓 2、笛 3、4人がその知らせを受けて、勢いをつけて笛を吹き太鼓を打ち鳴らす。 ⑤屋台を引くメンバーは、昔は厳しい制約があった。男性に限る、所定のはっぴを着る、町内の家の屋号を書いた提灯を持つ。もちろん年行事と言われるスタッフの命令を聞くなどだが、いまはそういう歯止めが緩くなったらしい。また、昔ほどのエネルギーはないようだ。おとなしい感じ。 現役のころ、誰かに殴られてしばらく耳が聞こえないようなこともあったものだが。 ⑥もう間もなく坂を上り詰める様子だ。 ⑦さあ、登り切った。提灯が踊っている。 ⑧家に戻ったら、桜提灯と紅白幕が祭りらしい気分だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

9月19日 ①玄関に桜提灯を下げる。天井が高いので苦労。 ②お祭り(上町が半世紀途絶えていた、昼間の屋台の行事の神楽舞)を見ようと屋台の見えるところに向かう。 ③町の本通りは歩行者天国になっていて賑わっている。日頃見たこともない風景。 ④目指す神楽舞がある屋台前に陣取る準備。 ⑤いよいよ開演、と年行事のご挨拶。後ろの紙に寄付をした協賛者の名前が書き出してある。 ⑥演目は六つ用意されていて、交互に笛に鉦などの演奏をする人を含めて4人ほど。 すべてのスケジュールが終わると餅撒きがあった。 |

|

|

|

9月9日 雨が上がったのを見計らって草取り。 夕べからの雨で土が軟らかくなって、あんなに手強いメヒシバも手で楽々抜けるほど。2時間ほどの作業でどうやら通路を通れるようになった。右の写真の枠は堆肥を積んで、青いタンクのコヌカを振って熟成を待つ仕掛け。 |

|

|

|

|

|

|

|

9月5日 長岡市でも反安保集会(正式には「戦争法案廃案!安倍政権退陣!in長岡行動」)があった。 そんなに大勢は来ないんじゃない?と考えていたのに、主催してる人に聞いたら「650人」。 集まって、「えいえいおー」とやって帰るのかと思ったら、デモ行進もあるという(いまは“パレード”と言うそうだ)。 昔の税務署脇の公園から。駅前を通り過ぎて呉服町を回って大手通りまで戻って、アオーレ前解散という距離は老体にはきびしい。 東京の8月30日の国会前集会と違ってSEALDs主催じゃないから、音は何人かが鳴らす拍子木のようなものだけ。 |

|

|

8月31日 安保法案に反対する、昨日の国会前10万人集会。とても行きたかったけど、残念ながら欠席。 何人もで連れだって出かけた友人から、雰囲気だけでも味わいたくて頼んだ“現場写真”を載せさせて貰う。 9月1日に、さらに下の写真を追加して送ってもらう。 好意に感謝(^^) |

|

|

|

8月30日 どこかの家の庭を片付けたらしい薪の材料が少量持ち込まれた。伐ったばかりなのでみずみずしい重い木ばかり。松、モミジ、カキなど。 久し振りに持ち出したチェンソーの調子がちょっとおかしいので、購入した森林組合に持ち込んだら、エアーフィルターが詰まってしまって「酸欠」状態だった。それと別にチェーンを走らせる「刀」状のバーがすり減って要交換と言われてしまう。 ついでにチェーンも換えた方がいいとも言われかなりの出費が必要らしい。 それから、混合油のオイルの比率を25:1にしていたが、エンジンが大きい機械だから50:1にしたほうがいいとも言われ、収穫の多いトラブルだった。 |

|

|

|

|

8月28日 ご近所の学校相手の商売をしている会社の方から「半端なものがある。持ち込んでいいか」と聞かれた。 もちろんOK。 中学校の「技術…」科では大工道具を使う授業がある。与板のかんなや鑿(のみ)を納めておられるが最近は情報処理が増えて手を動かすジャンルが後退しているとか。不要になったものを引き取らされるらしい。机もある。 楢(なら)の木なんかは火持ちのいい高級燃料。ありがたい。 |

|

|

8月27日 先日はお隣の畑の草を最小限度だけ刈ったけど、今日はもう少しだけやった。 タンク1杯のガソリンを使い切ったので今日の作業は終了したが、まだ先日のと合わせても半分も刈れていない。 全部で150坪、つまり半反の草刈りはなかなか… |

|

|

|

|---|---|

8月21日 畑の隣屋敷が無人になって、いまは更地である。お陰で日当たり風通しはよくなった。 更地にでき上がったときは草1本ないきれいな仕上がりだったが、ここへ来て草が茂ってひどいことになってしまった。 わが家の畑でさえままならない草取りだが、押し寄せるような藪に恐れをなして草刈り機の出動。 |

|

|

|

|---|---|

8月20日 手作りの「箕(み)」の製造を再開した。 造り置いた「在庫」も無くなったし、少しは体も使いたいと何年かぶりで箕を作ろうかと始めてみた。 まずは周りに添わせる竹の準備から取りかかる。孟宗竹の1、2年生のものを伐らせてもらった。 |

|

|

|

8月10日 毎年この時季に海水浴のようなことをする。 アセモや虫に刺されたあとの痒いのがなかなか治らない。泳ぎはできないがゆっくり海の水につかることは昔から「養生」と言われていたらしい。 家から車で15分ほどの出雲崎の海水浴場、夕方の陽が陰ってきた頃には海水浴客も引き上げて静かになったところにお邪魔してゆっくり海につかる。2、3回も通う頃にはアセモも引く、かな。 |

|

|

8月2日、3日 二日とも花火見物 3階ビルの屋上から眺める。 |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|

7月25日 昨日、所用あって魚沼方面。 堀之内の宮柊二記念館、宮柊二歌碑。 下の写真は魚沼市七日市の姪のお店。弁当、パンなど手作りの品が中心で大繁盛。「おおもも」の文字は姪の手になるもので、立派。 |

||

|

|

|

|

|

7月22日 孫のブログ「chieの日記」の2、3日前に山古志の牛の角突きに久し振りに行ってきたとあった。 本人にはまだ話してないが載せちゃったよー。 |

|

|

|

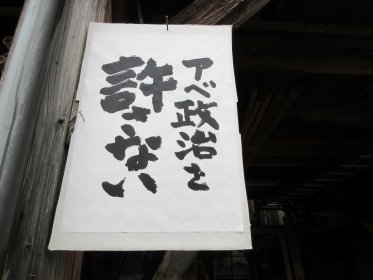

7月20日 少し旧聞になるが、18日の土曜日午後1時に、日本中の家々の玄関に「アベ政治を許さない」のメッセージポスターを掲げようという呼びかけを澤地久枝さんがしていることを教えて貰った。 コンビニでダウンロードするのは、新聞やテレビでよく見る墨痕鮮やかな金子兜太の文字。1枚ダウンロードすればコピー機で簡単にコピーができてしまう。 何人にも呼びかけて賛同してくださる方にはメッセージを差し上げる。 |

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|---|

|

5月28日 きゃらぶきを作りたくて蕗を採りに行って来た。 葉っぱをとって2キロ。 刻んでよく洗って茹でて置いた。明日煮よう。 |

|

|

|---|---|

|

5月16日 そうじ屋の娘が来て手伝ってくれたので、ストーブ片付けが一気に終わった。広くなってせいせいする。 ピースのご飯がストーブの下になり、彼女は少しうっとうしいかも。 |

|

5月14日 6時~8時、草取り。 ば「ただいまー」 ピ「おあよー」 |

|---|---|

|

|

|

5月13日 松之山にあるぶな林、「美人林」。根元に残雪、梢に若葉。わたしも行きたかったな。 雪解け水の池が翡翠のようだ。 |

|---|---|

|

|

|

|

|---|---|

|

5月9日 与板の大阪屋別荘「楽山亭」ライトアップにあたり、点灯式・宇崎竜童ライブあり。 幸い雨は上がったが、寒くて寒くて。 |

|

5月6日 3日に掲げた大漁旗を降ろす。 |

|---|---|

|

|

|

|

|---|---|

|

5月5日 弟の畑から見える、残雪の越後三山。 雪消えが遅いので、かたくりはいま咲いている。 道の駅の駐車場の隅に残っていた雪。 |

|

|

|---|---|

|

|

5月4日 新潟水俣病患者の人たちの生を淡々と描いた映画「阿賀に生きる」23周年で、追悼集会「阿賀の岸辺にて」が阿賀野市で開かれた。 左上、熊本から来た水俣病患者緖方正人さんの講演。左下、水俣病訴訟の応援団「網かけ一座」の人たち。 右上、最年長渡辺参治さん99歳、最年少6ヶ月の赤ちゃん、「阿賀に生きるファンクラブ」事務局旗野秀人さん。 右下、唄いまくる渡辺参治さん、通称唄の参ちゃん。あとで参ちゃんの頭をお地蔵さんのように撫でに来る人、大勢。 |

|

|

|

|---|---|

|

|

|

5月3日 娘の家族5人、あとからもっこちゃん母子。薪割り機にまさかりに斧。一日で片付いて大助かり。 |

|

|

|---|---|

|

4月26日 上2枚、通称「藪」と言う庭の草取り。 下、この前の蕗が柔らかくて美味しかったので、もう一度抜きに行って来た。 |

|

|

|---|---|

|

4月24日 今日の収穫はアズキナ、アザミ、ウド。 白く点々と見えるのはいまが盛りのニリンソウ。 |

|

|

|---|---|

4月23日 遠くに残雪の山、田をたがやしている人の姿。 |

|

|

|

|---|---|

|

4月21日 左上、ミズナ。 左下、ミズナを摘む。 右、蕗のある湿地へ下りる。 |

|

|

|---|---|

|

4月19日 吹雪避けに冬中張って置いた網を外してもらった。 息子と、息子の息子が仕事中。 |

|

4月17日 紡ぎ車を貰ってくれる人が来た。 以前紡いで編んだチョッキを見せたら大変気に入ってくれたので進呈した。 |

|

|

|---|

|

|

|---|---|

|

4月7日 弟夫妻に誘って貰って国上山へ登って来た。 左上、国上寺。この境内に登山口あり。 右上、頂上(313メートル)。 左下、片栗の群生はあったが、盛りをすぎ、なお雨上がりだったので花はつぼんでいる。 |

|

|

|---|---|

|

|

|

3月31日 左上・畳の位置や合口を示すらしいマーク。 右上・タンス運び出し。 左中・畳運び出し。階段が狭くて気の毒。 右中・トラックで工場へ運んでゆく。 左下・約8時間後、表替えの終わった畳が敷かれ、乾いた布で拭き上げて、タンスを運び込んで終わり。 |

|

|

|---|---|

|

|

3月25日 左上・新聞投稿短歌作品集の冊子が出来上がって沖縄の印刷屋さんから送られて来た。 左下・右上・封筒に詰めたり、紙包みにしたり、発送準備。 右下・準備完了。 このあと運送屋さんのメール便に託した。メール便は今月いっぱいで廃止になるという。来年の発送までには、これに代わるいい方法が出来ていますように! |

|

|

|

|---|---|

3月24日 左、床下の薪置き場に出来た隙間。右、一冬外へ積んで屋根を掛けてあった薪を、一輪車で運び込んで積んだ。 |

|

|

|

|---|---|

|

|

|

3月18日 ここへ移ってきてすぐ植えた裏のエゴノキ、枯れが目立って来て、この冬は雪折れが多かった。 伐ったらまた、ひこばえが出て咲くようになるだろう。 伐った木は、さらに小さく切り、薪にした。 |

|

3月17日 ストーブを見に行ったら、きれいな薪がどっさり積んであった。 ストーブは見た目も性能も昔よりずいぶん良くなっているが、もう年だから替えなくていいか、年だから替えるか、なかなか決められない。 |

|---|

|

|

|---|---|

|

3月14日 旧和島村の、島田小学校跡、レストランと同じ場所にパン屋さんが出来た。 お店のマークも、薪になる長さの木の小口を見せたカウンター後ろも、麦の穂をたっぷり生けたパン置き台の様子も、なんともおしゃれ。 クロワッサンを円筒形に成形したパンが、さくさくと軽くてとても美味しかった。 |

|

|

|---|---|

3月11日 温かい日が続いて雪が消えていた。昨日、今日、また吹雪混じりの雪になって、久しぶりに雀も糠を食べに来た。 |

|

|

|

|---|---|

3月9日 エイ、パカン!ストレス解消。あれ、もう無いの? |

|

|

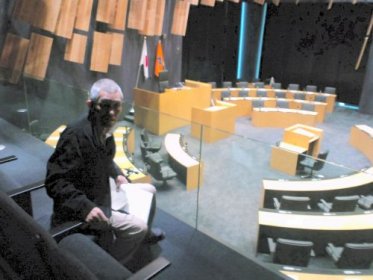

3月4日 市議会へ大平美恵子議員の一般質問を傍聴に。 壁は壊れかけているわけではなくて、高名建築家のデザイン。 |

|---|

|

|

|---|---|

3月3日 もこちゃんはプチプチが面白くてたまらない。しまいに振り回す。オーレイ! |

|

|

2月26日 遠くにかすかに雪山が見える。 白鳥たちの帰る日がだんだん近づいた。 |

|

|

2月21日 久しぶりに本格的な晴天となり、薪運び。床下の置き場は冬の入りからずいぶん焚き減らした。 |

|

|

|

2月20日 残雪になって来て、左の写真の中央よりやや上、帯状の雪の向こうに白鳥がびっしり!残念ながら、遠すぎて何のことやら。 |

|

|

|

2月17日 田の雪が消えて来て、また白鳥が見られるようになった。まだ数はすくない。 |

|

|

2月16日 一階で焚いている薪ストーブは、煙突が2階を通って外へ出てている。 2階でその傍にいると、暖房具は無くてもほどよく暖かい、と。 |

|

2月11日 古い、きれいなお皿。十何年前に右肩を欠いてしまい、金継ぎしてもらってある。 |

|

|

2月9日 雨が降って雪が溶けて、3月頃みたい、と喜んでいたら、今日は大変寒い。時々地吹雪が舞う。 |

|

|

|

2月4日 タネや苗、農具に肥料、食べ物やさんなど出店いっぱい。 バラ園の社長がバラ剪定の講習をしている。よく聞きたくて耳に手を当てているおばあさんあり。 |

|

|

1月31日 何によらず、人の自慢話という物は聞きづらいものなのだが、と、言い訳しながら自慢する、これは小三治師匠にいただいたばかりのはがき。 去年の11月7日に新潟・リュートピアの独演会に行ったとき、昔話をしたことに触れておられる。 家宝なり。 |

|

昔話とはこの色紙のこと。 1997年6月27日に、さるところへおいでいただいた時の色紙。 あー、短歌だったか俳句だったかの話をしましたっけね、と師匠が思い出してくださるきっかけになった。 |

|

|

1月28日 今月になってからあまり雪が降らないので、まるで春の残雪みたいなところも多い。 |

|

|

1月26日 子どもの家のストーブの炎。窓が大きいのでよく見える。 やっぱり新しいのはいいね。 |

|

1月21日 道路脇に車が何台も止まって居るところへ近づくと、高いところで何か仕事中。 電線をいじっているのか、杉の木の方に何かしているのか、通りすがりではわからなかった。 |

|

|

|

1月14日 久しぶりに青い空が見えて嬉しい。 上左、道路から畑を見る。右、うちのヤマボウシの木。 下、守門岳遠望。 |

|

|

1月12日 処分したかと思っていたダウンコートが出てきた。もくもくして格好良くはないが、大変温かい。嬉しくて、買い物に着て行く。 |

|

|

1月9日 動きが早い。画像がキレイ。写真の入れ方がわからん。 |

|

|

1月7日 薪を沢山持って来たところ。これで一日分か。ストーブの上では藷を焼いたり、物を煮たり。今日は塩鮭のアラと野菜を煮込む。 |

|

|

|

1月5日 台に載せて戻るとすぐ、雀たちが糠を食べに来る。後ろ姿もかわいいねー。 |

|

|

|

1月3日 予報ほどの大雪ではなかったが、雪かきは必要な降り方だった。小さい川は雪で詰まって流れがわるい。 |

|

|

|

|

|

2015年 1月1日 長男一家、来たり去る。長女一家も、来たり、去る。 孫たちがみんな大きくなり、おばーが一番小さい。 |

|

*******************************************************************************

2014年

|

|

|

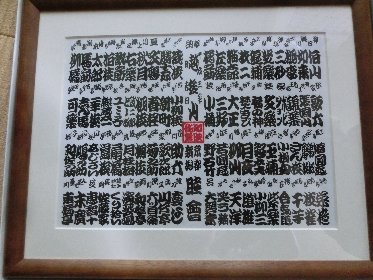

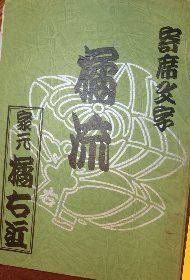

12月29日 竹工芸をしている孫が帰省して、趣味で書いた文字を見せてくれた。手本の寄席文字のなかに、じじばば、家族、猫の名が混じっていたり、くり拾い、焚き火など好きなことがはいっていたり、見れば見るほど楽しい。 |

|

12月23日 娘と其の息子二人、除雪に来てくれた。 上、玄関。下左、車庫の前。 下右、川に捨てた雪をつつく。どっと流れ出すと爽快だ。 |

|

|

|

12月17日 餌台の上の糠を風が吹き散らして、雀たちは雪の上で啄んでいる。 羽が風で逆立ったりして。 |

|

|

|

|

12月13日 初雪が消えぬ間にまた新しく降り積もる雪。このまま根雪になるのだろうか。 |

|

|

|

|

12月12日 建築端材をたくさん貰った。 床下も充実してきた。冬本番。 |

|

|

12月8日 牡蠣と身欠き鰊が欲しくて海岸へ行った。佐渡の上に雲がたれ込めて、島影が見えない。たぶん降っているのだろう。 |

|

|

12月6日 昨日降り始めた雪は、朝になったら30センチ以上の積雪になっていた。初雪がこんなに降り続き、積もるのは珍しい。 今朝は玄関の雪かきをして、夕方もう一度雪かきをした。 右の写真は、二階の窓から見た屋根の雪。ベランダの屋根から落ちてきて山をなしている。 |

|

|

|

|

12月5日 本日、初雪。去年より20日遅いとかいうが、それでもなんでも、まず思うのは「あーあ、来ちゃった。」 |

|

|

|

|

|

11月30日 息子と孫が来て、玄関の吹雪避けの網を張ってくれた。大がかりな冬囲いを止めて網状のものにしたが、これで充分のようだ。 |

|

|

|

11月27日 今日の床下の薪の様子。これで、一冬分は確保した。かな。 |

|

|

|

11月24日 去年割ってウッドデッキの下に積んで置いた薪を、一輪車で運び込み始めた。床下の薪置き場の様子。 |

|

|

|

11月23日 干し柿、沢庵用の干し大根。寒い風に吹かれることが不可欠なのだという、冬の美味しいもの。 |

|

|

11月21日 長野県替佐の、知人のりんご園へ行って来た。 今年は天候の具合がよくて、美味しく出来たそうだ。 赤い実、というのはそれだけで嬉しいのに、大きくて、良い香りがして、美味しいのだ。 もぎ取りも体験させてもらい、大いに喜ぶ。 |

|

|

|

|

|

11月19日 スノータイヤは場所をとらないように高いところへ片づけておく。年々、出すのが大変になってきた。 今年は小さい滑車を使って、下から引っ張りながらそろそろとおろしたので、人手をわずらわすことなく、ハイ、良くできました。 |

|

|

11月18日 建築端材を貰ってあったのを、薪にするのはもったいないとハシモトさんたちが山へ持っていく。家をなおすんだって。 |

|

|

11月14日 朝○酒造の敷地内にある風雅な建物で、池晶子さんの「ちくちくちくぼろ継ぎ刺し展」あり。 古い布をちくちくと刺し、繋いだものがいっぱい。古い木綿と太い木綿糸の作り出す世界は温かく安らか。 |

|

|

|

|

11月13日 冬に向かい、欠かせない仕事、薪集め。お陰様で今年も、頂いては切り、切っては割り、貯まって来た薪の量。 |

|

|

11月11日 柏崎市の水源地を過ぎて、さらに米山山麓へ行くと、谷根に着く。岩肌を落ちる山の水を汲ませてもらった。 この水はそのまま飲む、お茶を入れる、ご飯も炊く、美味しい水。 |

|

|

|

|

11月10日 弟の愛犬マックスは15歳になった。耳が遠くなったり、手足に力が無くなったり、老いが目立つ(アンタに言われたくないとマックスはいうだろうが)。 妹の家に渋柿のミョウタンが鈴なりだった。生家に昔あったものだ。懐かしくて、もがせて貰って帰り、剥いて吊した。 両方の家から、畑の物、野の物、いろいろたくさん貰って帰る。 |

|

|

11月7日 新潟市で、人間国宝・柳家小三治の独演会あり。 娘のおごりで行って来た。 チケットはたちまち売り切れたので、三階から。手すりに乗り出し、折々双眼鏡も使い、堪能してきた。 最後に面会に行って、写真もとらせて頂いた(おしゃべりきものにあり)。 |

|

|

11月6日 北部体育館で「10歳若返る姿勢と健康」教室。こしき沢先生の、実技を交えながらのお話、よく分かって面白い。 周りを見るに、姿勢もとても大事。だけど、いいかげんな取り合わせの身なり、暗い表情や無表情、も、たまらなくトシヨリくさい!気をつけなくては。 帰りには空模様が悪くなって、家につくころに雨が降り出した。 |

|

|

11月4日 もっこちゃんが、おかあさんとわんこのタビと、3人で遊びに来た。もうすぐ4歳になるというもっこちゃん、ぐっと大人びて来たようだ。 |

|

|

|

11月3日 建築端材を貰ったが、さて何にするべき? |

|

10月31日 孫が二人通う学校の学園祭に行って来た。 餅を搗いて振る舞う場所には長い列が出来て、餅つきの出来る孫兄弟が奮闘。なかなか堂に入ったその様子。 |

|

|

|

10月30日 文字通り雲ひとつない今日の空。左端のほうに雪の来た山も見えたが、走る車の中からでは写らなかった。 |

|

|

10月24日 煙突も繋がって、今日はストーブを焚いて見た。気持ちよく燃え、外へ出て仰いでみても煙突の先から流れる煙は少なかった。 |

|

|

|

|

|

10月23日 片寄せてあった薪ストーブを、焚く位置まで出す。 まず浅い木箱状の枠を置いて煉瓦を敷き詰め、ストーブを少しずつにじるように動かしてその上に載せる。ストーブは鋳物で、目方約60キロ。 本日はここまで。明日以後また、煙突取り付けなどして焚けるようになる。このストーブを使い続けて30年目に入った。 |

|

|

10月21日 長岡市和島の、落水。海岸へ出る寸前に地層のよく見える崖がある。地層はナナメになっている。 右の写真、左よりの中程に、断層がハッキリ見える。 |

|

|

|

|

|

10月20日 左上、本堂へ続く石段。下、石段脇の石仏。 右、鐘楼。 |

|

|

10月19日 廃材を貰ったので、薪を作るところ。床下の薪置き場に積み込んだ。今年もストーブの季節がやって来る。 |

|

|

|

|

10月17日 旧・西蒲原郡巻町(現新潟市)の醸造元。 ここの社長だった笹川氏は巻町長時代、原子力発電所建設計画を拒んで拒んで拒み通し、ついに中止させた偉人。 敬意を表す、と、辛口のお酒を買う。 下の写真は白鳥飛来地の「佐潟」。今年の白鳥は飛来しはじめているが、ここはねぐらで、日中は姿が見えない。 |

|

|

|

10月15日 このログハウスはあるじのセルフビルドで、材料を車から降ろして運ぶときはわたしたち仲間も材木を担いだ。 店内の食器は手製、棚に並んだ焼き物も手製。 自家製パン、ピザ、ワッフル、みな美味しい。 |

|

10月10日 竹工芸を学んでいる孫がペンダントやピアスを作って見せてくれた。 竹ひごを極細に削って、それを何本もまとめて籠目に編み、ガラス玉を閉じこめてある。 貝殻を削った丸い板に、竹ひごでタガを掛けたものもある(下右写真の左側)。 |

|

|

|

|

|

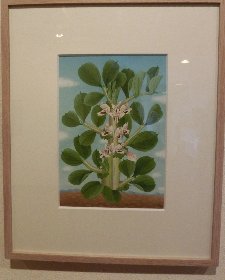

10月9日 先日、見附の今井美術館で開かれている「田中秀美展」野菜の花シリーズを見てきた。何の花か、幾つわかりますか、というクイズをやっていたので、会期中(13日月・祝日まで)は書かない。わたしは20種正解してポストカードを頂いた。 |

||

|

|

|

10月7日 和島の道の駅(かな?)、「もてなし家(や)」は、古い民家を移築した建物が、売店、食堂などになっている。 農家の人が毎朝持ってくる、生産者の名前入りの商品が魅力的。 |

|

|

|

10月5日 町内で集合して、土嚢作りや炊き出し練習。 おむすびと豚汁を作り、みんなで食べて解散した。 |

|

|

|

10月4日 仏壇を新しくし、お経も上げて頂いた。 きょうはおときのかわりにみんなに夕飯をご馳走する日。 突き出しの小鮎の空揚げも美味しく、鰹のたたきは史上最高に美味しく、ステーキも美味しく。 鰻重も美味しく茄子と胡瓜の漬け物も美味しく、デザートのいちじくの甘煮、また美味しく。 一同おなかいっぱいになって散会。孫たちはみんな見上げるほどに大きくなった。 |

|

|

|

10月2日 最終日、もはやへとへと。 浅草は花川戸、それから雷門、お昼を食べ、人形焼きを買って、早々と帰る。 |

|

|

|

|

10月1日 上左、街角に宮沢賢治が憩う。右、文房具屋の店先に立つのは風の又三郎? 下左、工芸品店「光原社」店内。諸国の焼き物、ガラス、染め物、織物、宮沢賢治関係の本など。 下右、光原社は宮沢賢治の命名で、ここから最初の本「注文の多い料理店」が出版されたことが記してある。 |

|

|

10月1日 盛岡駅近くの「ぴょんぴょん舎」。 これはビビンバつき冷麺、もう食べ始めたところ。 店のなかのしつらいもしゃれている。こどものお客用の椅子さえ、丁寧に作られて美術品のようだ。 |

|

|

|

|

|

9月30日 ジパング倶楽部の安いキップで4日間乗り放題、と言うので東奔西走(日帰りで)。 今日は仙台。たまたま見つけたお店が優秀で、余計な香りや甘味をつけてないサッパリした焼き肉と、葱とテールたっぷりのスープ、高菜の漬け物、麦飯、という定食が美味しかった。タンが食べきれず包んで貰って持ち帰った。 |

|

9月29日 地下鉄銀座線田原町で降りて、かっぱ橋道具街へ。 調理、製菓などに関わるあらゆる専門店があり、見るに飽きることがない。 瀬戸物屋では、目当ての塩壺はなかった。 金物屋でクッキー型を一つ買った(ヒイラギの葉の形)。 お菓子に押す焼き印がたくさんあった。 |

|

|

|

|

|

9月28日 加茂市長小池清彦さん講演。防衛庁教育訓練局長の後、加茂市長5期という方の話は説得力が強烈で、憲法九条を守ることの大切さが身に沁みる。 ハモニカ奏者の倉井夏樹さんとギターのカイさん。 閉会挨拶、わたくしオバー。 |

|

9月23日 魚沼の弟夫妻と、その畑へ行って、甘藷を貰って来た。 上は権現堂山。 下左、甘藷畑。右、キャベツ、大根、野沢菜、青梗菜など、さまざまな野菜が集約的につくられている。 貰って来た枝豆を茹で、人参、白なすびなどを天ぷらにして食べた。美味しさに驚く。 |

|

|

|

|

|

9月22日 枇杷の葉を洗って、水気が切れてから鋏で切って干した。 右は一日干したあと。カラカラになったら密閉容器に入れて置いて、煎じて枇杷茶にする。 ガラス瓶の中は、切った葉に消毒用アルコールを注いだもの。濃い緑色の液体(チンキ)になる。虫さされなどに少しつけるとすぐに効く。 |

|

|

|

|

|

9月21日 上左、4月に煤掻きをして以来初めての、風呂の煙突掃除、肥料袋に煤が重そう。中、煙突全体図。右、鳥避けの網も外して。 下左、風呂を焚いてみる。いい煙が出た。右、ストーブの煙突の雨避けに、くず入れを被せた。 |

|

|

|

|

9月20日 息子が持って来た木材を、山のハシモトさんが貰って行った。床を張るそうだ。 下は、残り。切って、焚き物にする。 |

|

|

9月14日 中学生のブラスバンド、小学生の鼓笛隊の合奏。 |

|

|

|

|

9月13日 屋台を前から(左上) うしろから(右上) 横から(左下) それぞれ見たところ。 |

|

9月12日 紅白の幕と桜提灯を出す。 民謡流しに出かける町内の人達にささやかにご祝儀を出して、見送る。 |

|

|

|

|

|

9月11日 もろもろの事情により仏壇入れ替え。 仏壇屋さんが古い仏壇を引き取り、新しい仏壇を据えて去る。何年来の懸案だった。 |

|

|

|

9月10日 薪用にと人が置いて行ってくれた木、杉、柿、榎などを、少しずつ少しずつ切って今日終わる。 左下は「七つ道具」、鳶口、単管(テコにする)、クサビ、ハンマーなど。 |

|

|

9月5日 「のどぐろ鯛の味」とか、「のどぐろ鯛よりうまい」とか聞く。市場で見たのどぐろ(出雲崎)1尾1500円。鯛(寺泊)1尾250円。 |

|

|

|

9月4日 焚いてください、と、人が持って来られた材木の山。少しずつ、少しずつ、切っては積み上げ、切っては積み上げ。 |

|

|

|

8月30日 風が少し冷たくなって、秋めいてきたが、今日の日中は暑かった。元気のいい雲がもくもくと湧いた。帰りにはもう、無くなって、一面の薄曇りになった。 |

|

|

|

8月26日 ウェス屋のKさんは、布草履を作って売り始めたら人気があるという。最初に、材料はいっぱいあるんだから草履を編んでみたら?と言ったのは私だと感謝された。私も嬉しい。 |

|

|

|

|

8月24日 出雲崎体育館で、出雲崎おけさ全国大会。 古い知人、木曽節の名人降幡さんが出場者を引率して来るというので楽屋見舞いに。 道路の脇にはタカサゴユリが盛りだった。 |

|

|

8月21日 残暑の日々、空にいろいろな雲。行きに積乱雲めく雲、帰りの空はやや秋の雲? |

|

|

|

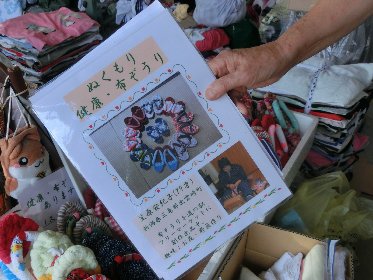

8月18日 「憲法カフェ」に行ってきた。「集団的自衛権」などと言われ始めたことを憂い、憲法についてもっと知るべきことを学ばせてくれる集まり。無関心でいると、いつの間にか憲法が変えられてしまうかも知れない。「ある日気づいたら、ワイマール憲法がナチス憲法に変わっていた、あの手口を学んだらどうか」と、昨年夏麻生副総理が都内で語ったという。 右、「人々は、彼らの本当の力を知らない・・・」と書いてある。向こうに立っているのは政治家ね。絵の意味は一目瞭然。 夫や恋人や、子供や孫を戦場になどやりたくない。食べる物も着る物も足りず、シラミにたかられる暮らしはしたくない。ある日住む町が戦場になり(沖縄)、ある日頭上に核が爆発し(広島、長崎)、弔う人もいない死者が沢山出る世の中など誰が望むか。 憲法の解釈を変え、憲法を変え、戦争に近づきたがっている人達はこの前の戦争を体験していない。 |

|

|

|

|

8月17日 和島のはちすば通り、途中に良寛のお墓などある古い道。 宇奈具志神社、というところの祭礼らしい。 |

|

|

8月16日 息子一家きたる。高校生のマゴはもちろん、中学生のマゴも私より背が高くなった。 |

|

|

8月14日 上、上越線北堀之内駅。 下、小千谷市片貝を通過中に見る、花火を打ち上げる筒。 |

|

|

|

|

|

8月8日 出雲崎の浜焼きを持って魚沼へ行って来た。 焼き上がって蠅帳を掛けてある浜焼きと、明日の用意に炭をセットして砂を均した炉。炭を支える鉄筋は、以前夫が作ってプレゼントしたのだ。 浜焼きの予約の取れる日に合わせたので、大雨のなかを出歩いた。 |

|

|

8月7日 糸満の市場で掌に載るくらいの苗を150円で買って来たローズマリー、数が増え、大きくもなった。エタノールに浸けて2週間置くとチンキが出来る。そのあとワセリンと混ぜて軟膏を作る予定。 |

|

|

|

8月6日 連日猛烈な暑さなんだけど、ん?風の芯にかすかに秋の気配がしたような。そう言えば立秋も近い。稲に穂が出てきた。 |

|

|

|

|

|

7月26日 会津若松へ92歳の姉を訪ねた帰り、「鶴が城」に寄った。 今のものに比べて段が高く踏み幅が狭い石段や、不定形の石をきっちり組み、積んだ石垣など、昔ながらの様子が興味深い。改修が済んだお城はキレイだったが、36度という暑さの中、登城を諦めて帰って来た。 |

|

|

|

|

7月25日 寺泊海岸の、アンティーク・ぷろぽぜで見たものの中から。 左上、銀のカトラリー。 右上、ガラスのティーカップ。 左下、古い麻のワンピース。長年洗われて、藍の色は落ち着き、麻の生地は柔らかくこなれてすばらしい手触りになっていた。こんな布がよく残っていたものだ。 |

|

|

|

7月19日 いろいろな文字を書きたいという孫に、持っていた寄席文字の本をあげた。 幾つか読み方を聞かれたが、私も読めない文字がある。 天候不安定な今日の空。 |

|

|

|

7月15日 八幡様の夏祭りで、長岡市川袋の神楽保存会がお神楽の奉納。 さすがの暑さも鎮まって夜風が入ってくる。 |

|

|

|

|

7月7日 弟の娘達の招待でフレンチのお昼をご馳走になった。統廃合で廃校になった、旧島田小学校の校舎を利用した所で、小高い場所なので眺望も良く、古びていてもがっしりした木造の建物。 いろいろ美味しかったが、一番好きだったのはデザートの胡椒アイスクリーム。口に入れたとたん、すっ、と溶けてしまう、胡椒風味のアイスは、これだけ食べにすぐまた来たいほど気に入った。 厨房には知人の息子さんがいるし、サービスに来たのは近所の娘さんだった。テーブルや椅子の作者も知人だし、なんか地元民の幸せ。ごちそうさま。 |

|

|

|

6月30日 今年の半分が終わる6月30日、八幡様へ人形を納めに行く。7月15日には神楽舞いの奉納があるそうだからまた来よう。 |

|

|

|

6月28日 薪用に切っている木の中で、一番太い榎の丸太。上から切って、下からも切って、クサビを入れて叩き落とす。 |

|

|

|

|

6月27日 冷蔵庫の入れ替えをした。不具合があったからだけど、替えてみると、なんとか手入れしてもっと使った方が良かったと思えて来て浮かない気持ち。 |

||

|

6月26日 別院の縁日「お取り越し」に、岐阜県から毎年来る瀬戸物やさん。40数年のつきあいだ。 |

|

6月24日 出雲崎から見た弥彦山。海からじかに生えているように見える。 大昔、弥彦山は半島で、海に囲まれていたとする地図を見たことがある。 |

|

|

|

6月21日 おれが切るんじゃない、チェンソーが切るんだから大丈夫だと、薪用に人が持って来てくれた丸太を切る。 オガクズが片づけやすいように茣蓙を敷いた。 今日切った榎の切り口。 |

|

|

6月20日 壁を覆って咲いたナニワイバラの盛りはすてきだった。友だちが好きだと言って呉れたので、同じ年に挿し木して、鉢植えにしていた1本を送ろうとする。 枝を切り詰め、鉢から抜いて土を減らし、根本を包んでから箱へ。明日は届く。 |

|

|

6月18日 途中の看板には「ばら開花中」とあったが、ほんとうは散りかけていた。それでも種類は多いし、あじさいやアザミ、ジギタリス、クレマチスなども咲いていた。 曇り空で暑くなく、ちょうどよかった。 |

|

|

|

|

|

|

6月5日 朝のうちに草取り。ピースが出て来てずっとついてまわる。雨になったがすぐ止んでしまった。今日梅雨入りとか。 |

|

|

|

|

|

5月19日 左上、キノメ(あけびの芽)を摘む。右上、すかんぽ(いたどり)を採る。 左下、弟がさつまいもの畝を作る。右下、義妹とご近所のオジサンがマルチを張る。 |

|

|

5月18日 夕方、畑を止めてからちょっと山を覗きに行った。 スカンポをひとつかみ、アザミとムシカリの花を取って来た。 |

|

5月16日 今日も息子の呉れた建築端材。細かい焚き付け用も多い、選り分けながら仕舞う。 |

|

|

|

5月9日 息子が呉れた建築端材を割って薪にする。 パカッと割れて気持ちいい、出来た薪が山になって気持ちいい。 |

|

5月8日 うちの周りにいくらでもあるハッカや、カキドオシ、スギナなどの薬草をハーブティ風に飲もうと思う。 ポットが冷めないようにロウソクをともしておく台を、さとるさんに作って貰った。 これはまだ乾かしただけ。釉薬を掛けて焼いてもらうと出来上がる。 |

|

|

5月6日 ちょっと行って来た。左から駒ヶ岳、中ノ岳の残雪。右写真は、上越線脇の山、ここには時折カモシカが歩いている。運のいい人なら、国道17号からそれを見るだろう。 |

|

|

|

|

5月5日 町内の秋葉神社ご祭礼。子ども達が獅子舞いで廻って来る。 太鼓の係一人、あとは歌。 ♪お獅子が 舞いーますーるー 春は 吉野の 花ざーかーりー |

|

|

|

|

|

5月3日 長女の一家が来て、薪割りをしてくれた。薪割り機と、何本もの斧持参。 一日がかりですっかり片づけてくれた。感謝。 床下にまた薪が溜まりはじめた。 外も、エゴノキやザクロ、クレマチスが咲いたらよく見えることだろう。 |

|

|

|

5月1日 原発の町と村を通った。 長く続く松林を囲った中に巨大な原子力発電所。 東京電力のゲストハウス(見学者を連れ回すところ)。 |

|

|

4月30日 八重桜の普賢象を見にいった。咲き始めたばかり。と、いうことはまだまだ見られるということだ、ありがたい。 |

|

|

|

|

4月27日 二階ベランダ部分の屋根の塗装をしてもらった。若い職人のムダの無い動きが快い。 ペンキが思った通りの時間で乾くよう、材料を一々秤に掛けて配合することなど初めて見て、プロの仕事というものに感じ入った。 終わったあと、旧い塗装の飛び散ったのを掃き取って、久し振りに屋根の大掃除も出来た。 |

|

|

4月25日 出来上がった垣根の内側で草取り。柿の木に新芽が出ている。スゴイ草の量、たちまち山が幾つも出来る。 |

|

|

|

4月22日 木に絡んでいたあけびを外しておいたのを、出来た竹垣に絡ませた。左、外から。右、内側から見たところ。 |

|

|

|

|

4月21日 夫誕生日。 裏のアケビがむらがっているところで、摘むのを我慢していた新芽を摘んで、卵を載せたお浸しにした。ウドも採って来て、芽は天ぷらに。葉っぱと細い茎はオリーブ油、醤油、味醂、で煮た。 子ども達から貰ったお祝い、摘みたて苺。 |

|

4月20日 守門岳に残る雪。 里は桜が散り始めた。 |

|

|

|

4月19日 杭を打ち込み、横に竹を渡し、縦の竹が入り、反対側からも縦に入り、だんだん出来て来た竹垣。 |

|

|

4月17日 竹垣。このあと縦に竹が入り、四つ目垣にしてもらう。蔓ものを絡ませる予定、たいへん楽しみ。 |

|

|

|

4月16日 三叉路に面していて、いままでは車から見通しが悪かったんだとよく分かった。 伐ったものは積んで置いて風呂に焚く。 |

|

|

|

|

4月15日 手入れの行き届き兼ねる白樫の垣根を伐り、竹垣と花、ということにした。 植えるとき世話になったSさんが来て、手際よく伐ってくれたが、中に植えてあるエゴノキやヤマボウシその他がよく目立つようになった。 少し気持ちが痛むが、これも年を考えての片付けの一種。 |

|

4月12日 今日は月齢12.3、十三夜月。 |

|

|

4月8日 今日は太陰暦三月九日、月齢8.3日。 |

|

|

|

4月7日 いつもながら数え切れない刃物の数々を見せて貰って・・・草取り鎌を買って帰った。 |

|

|

3月31日 足拭きと草履。どちらもボロ製。 |

|

3月21日 今までの時計がどんどん進むようになって直らないので、新調。シンプル・イズ・ザ・ベスト。 |

|

|

|

3月19日 冷蔵庫の中味の整理、点検。 |

|

|

|

3月10日 一旦土が出た畑にまた雪が積もって、雀もひよどりも餌台に群がる。 |

|

3月9日 木を切ったから焚いてくれ、と持って来られた。短く切って、割るばかりにしてある有り難さ。 |

|

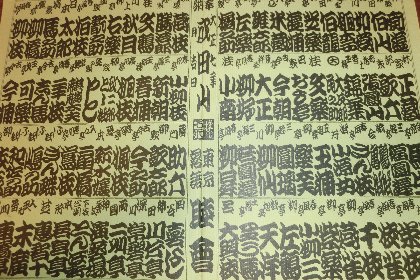

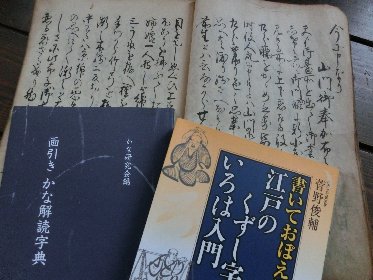

3月8日 手書きの、保存状態のいい本が一冊。 読めるような、読めないような、じれったさで、崩し字の入門書を買って見た。 かな文字を辿るに、新潟県人が書いたことは間違いない。 「習へて」(習ひての間違い)「思ひば」(思へば、の間違い)のように、発音「イ」と「エ」の不得意な県人の特徴が出ているから。 |

|

3月7日 籠に古い和紙を張り、ニスを塗って使って来た。 20年近く経ち、汚れて来たので、水に浸けて剥がし、張り直す。 |

|

3月2日 娘から棚のお下がりを貰ったので、お茶各種(籠の中)、茶菓子(同じく)、手製牛蒡茶(瓶の中)などを棚の上に整列。 |

|

2月28日 2月25日は「天神講」の日で、天神様の像を飾り、松竹梅をかたどった菓子をお供えする。 学問の神様だというので子どもがお習字や図画を供えた、70年以上前のものが今も遺っている。 |

|

2月26日 ウオロクの前でわんこのゴエちゃん(ゴエモン)に出会った。 娘がゴエちゃんは世界一かわいい犬だと言うので、わたしもそうかそうかと思っている。 |

|

|

|

2月25日 糠に、虫の付いた米粒を混ぜたら、拾い出して先に食べていた。 |

|

2月19日 雪で折れてしまったと、ローズマリーの枝をたくさん頂いた。蒸留水を取ってみる。 高い香りが家中に立ち籠めて、出来た蒸留水にもいい香りが残り、手に塗ってみるとしっとり、つるつるする。 |

|

2月15日 朝、玄関にあった足跡2種。 |

|

|

2月10日 エゴノキに雀。空には鳶。 |

|

|

|

|

2月8日 雪道なので、荷物を風呂敷で背負って出た。 たいへん似合うと言われました。 |

|

|

2月3日 近くにお総菜の店が開店した。一時は店に入りきれない人が並んでいた。 煮魚、卵焼き、サラダ、フライ、昆布巻きなど、丁寧に作られたおかず、卵焼きと昆布巻きを買って来たが、味が濃すぎず美味しい。 |

|

|

|

1月31日 夕方になって空が晴れ、雲に夕陽の色が映っている。雪は少ないが、なかなかに気温の低い年。もうすぐ立春。 |

|

|

|

|

1月30日 新潟市の「にいがた銀花」で古い布を刺し縫いしたものの展示を見る。 自由奔放に、また繊細に、さまざまな縫いが集まって見事。 左上は、1片ずつ持ち寄った(送った)刺し縫いを、銀花のあるじ池さんが接ぎ合わせてくださったもの。 |

|

|

1月29日 雪が少なくて楽しているが冬は冬、寒さが厳しくて、毎日せっせとストーブを焚いている。 床下の薪置き場、左は大きいものを、右は細かいところを、積んであって、順調に減っているところ。 外にもまだしっかりした薪が積んであるし、大丈夫。 |

|

|

1月24日 お地蔵様の赤い頭巾は、風雪を越えてすっかり白くなってしまった。 |

|

|

1月22日 庭畑に用意する糠を食べにくる雀たち。ひとしきり啄んだらお隣の屋根へ。 |

|

|

|

1月21日 上越新幹線の車両と、東京駅構内に飾られていた郷土人形の数々。 |

|

|

1月20日 同級生のミツエさんがくれた絵手紙の数々。 |

|

|

1月19日 珍しく時々日も射した日の夕暮れ。すこしだけ、日が長くなってきたようだ。 |

|

|

|

|

1月13日 息子が子ども二人を連れて除雪に来てくれた。 車庫の屋根、車庫の前も玄関通路もたちまちさっぱりした、どうもありがとう。 |

|

|

1月12日 雪が積もったので、今年もまた雀の食堂を開いた。杭の上に丸い板をつけたものを畑に立てて、糠や屑米を載せて置く。今年も大繁盛。 |

|

|

|

1月11日 やっぱり冬で、昨日降り始めた雪は今朝40センチ、夕方50センチ。朝夕2度道路までの雪かきをした。 |

|

|

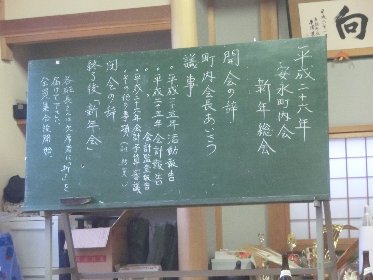

1月5日 行事報告・・・決算・・・予算・・・。約一時間半。 懇親会に移り、瓶を持った人がお酌に歩き始めたころそっと失礼する。ここまで約一時間半。 |

|

|

1月4日 バケツに載せた籠に古いバスタオルを敷いてストーブの灰を入れ、大ヤカンの熱湯を注いだ。翌朝バケツの液体を瓶に取ったが、油汚れにとても強い灰汁(アク)で、昔から洗剤として使われたもの。台所廻りに重宝する。 |

|

|

|

2014年1月2日 雑煮と煮染め、黒豆や数の子なんぞを、ミニの膳椀でお供えする。 どうか平安な年でありますように。 |

|