外山 滋比古(1923年11月3日 - 2020年7月30日)の発案した第4人称という観点から少し書いておきます。

私は最近、「第4人称」という考えに強く刺激を受けている。

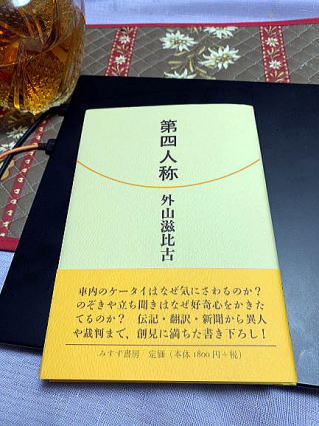

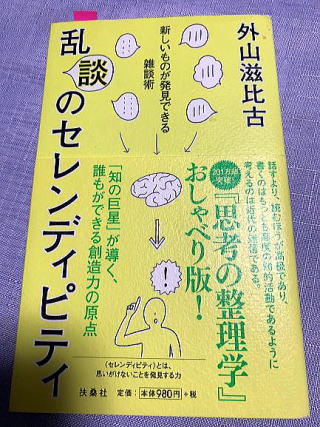

これは、外山滋比古『乱談のセンレンディピティ』(扶桑社 2014)の終わりの方に出てくる言葉で、他の本にも出てきたよう思うが今は思い出せない。

例えでいうと、舞台の上の人物たちは、1人称、2人称、3人称であるが、それを見ている人を第4人称と捉えるのである。舞台の人物とは、まったく利害関係なく眺めておる人を浮き彫りにする考えである。「火事とケンカは大きいほどおもしろい」というのは、第4人称として見ているからだという。隣に火が出れば面白いとは言ってはおれない。

なぜ、関心があるかといえば、私自身が「第4人称」的人間だと気づいただけでなく、私の周りにも同類があまりにも多いと気づいたからである。

それは読書であり、観劇であり、スポーツ観戦、映画、テレビ、ネットで触れることできるものの受け手としての自分で、自分が直接手を染めず、上の例では、舞台の手前に座って見ている人である。鑑賞もそれなりのエネルギーも要り、主体的な喜びと生きがいを感じるのであり、生き様にも関連する。

定年後、自らリスクを負って、仕事をするということもなくなって、一人で読書を楽しむことが多い生活なので、村上春樹の近著『一人称単数』にあやかっていえば、「4人称単数」といえるし、友人との読書会は「4人称両数」、何人かでシェイクスピアを読むのは「4人称複数」ということになるだろうか?

この問題をもう少し考えたい。(つづく)

2020・10・7

読書は第4人称的行為の一つである。

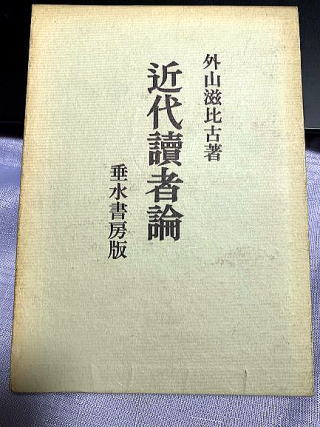

外山滋比古が若いころから読書という行為に注目していたのを思い出して、著者の初期の作品

『近代読者論』1964 垂水書房(増訂版 みすず書房 1979)を手にした。

驚いたことに「火事とケンカは大きいほどおもしろい」という話が50年以上前のこの本にも顔を出していた。

「わが身にかかわりのないすべてに対して、われわれは無責任なよろこび感ずるのである。火事と喧嘩は大きいほどおもしろいなどと言っていられるのは、「対岸」のこととして高みの見物をしていられる場合に限るのである。」(同書42頁)

「アウトサイダー的無責任」「のぞき」「立ち聞き」という表現も出てくる。

この本は近代において「読者」が発生する過程から説き、読書行為の様々な側面を取り上げ、読書が単なる受動的行為でなく、作家が費やす創造的努力に劣らない、創造的行為であることを明らかにする。一例を上げれば、「モンタージュ」という手法を、ある事件の各種新聞記事の表現のバラつきによって示す。記者(作者)はすべてを表現できないので、ある部分を切って並べているのである。読者はその並べられたものから、全体を自分流に再構成するのである。

読書の目的は色々あって。文芸作品は、様々な生の疑似体験、代償体験であるが、テキストからの再構成をする過程そのものが面白いのである。活字中毒者も現れるのもそのためである。

この過程は翻訳を考えると良くわかる。『源氏物語』の現代語訳、外国語訳が多数あり、『ハムレット』や『アリス』の翻訳が何十種あることからも、テキストの解読、再構築の創造的努力と喜びあることが分かるし、実は、普通の文を読む読者も同様のことをしているのである。

読者が行っている精神的努力を理解すると「第4人称」も満更ではないことが分かる。読者はもっと胸を張ってよいのではないかと思う。いや、もっと重要なことに気付いた。

―――――――――――――

この本の「あとがき」

「本書に収めたのは、この二年ばかりの間に、主として「読者」とその認識について考えた文章である。「近代読者」とは、読むことに自意識をもつ読者というほどの意味であるが、読者意識は、読者が読者であることを拒まれているような、ぎりぎりの状態において初めて

問題になることを、外国語の読書をしているうちに気付くようになった。したがって、本書は、散見される英語からの例などが想像される以上に、外国語と深い関係をもっている。「近代読者」は、外国語のリーディングをきっかけとして捕らえられた読者像ということになろう。」

日常使っている現代日本語の小説など読んでいる人には、意識に上らないようなことが、外国語または日本語なら古典を読むことによって、「読書」の本質が浮かび上がって来て、その面白さの本体もわかって来るのである。もちろん現代日本語文も、それを批判的、分析的に読めば、深い「読者」になるのだが、その批判力、分析力は、古典や外国語を読むことによって養われるものである。幼少時から日本では漢文の素読、西洋ではギリシャ・ラテンの古典を習うことの意義が良くわかる。

この本は「本の虫」と自認する人、特に、外国の書物や古典を読む人には、なるほどと思う記述が多いはず。『修辞的残像 読者の方法 』(垂水書房 1961 / 垂水叢書 / 増訂版 みすず書房 1979)と内容的に繋がっており、共に古典的名著と思う。

つづく

2020・10・9

「読者が行っている精神的努力を理解すると「第4人称」も満更ではないことが分かる。読者はもっと胸を張ってよいのではないかと思う。いや、もっと重要なことに気付いた。」と書いたが、それは、創造という行為を広く見る時に、「第4人称」的なものが不可欠な行為であるということに気付いたのである。つまり、本は読者なしには成り立たないということである。

話を大きくした方が分かりやすいかもしれない。次の表をご覧ください。

|

プロセスA |

プロダクト |

プロセスB |

|

a【作者】⇒ 創作⇒ 作品⇒ 出版社⇒ 出版⇒ |

本 |

⇒ 読書⇒ 【読者】 |

|

b【作曲者】⇒ 作曲⇒ 楽譜⇒ 演奏者⇒ |

公演・演奏 |

⇒ 鑑賞⇒ 【聴衆】 |

|

c【劇作者】⇒ 創作⇒ 戯曲⇒ 役者、演出者⇒ |

公演・演技 |

⇒ 観劇⇒ 【観衆】 |

|

d【TV会社】⇒制作 |

放映 |

⇒ 視聴⇒ 【視聴者】 |

|

|

|

|

|

m【生産者】⇒ 生産⇒ |

産物 |

⇒ 消費⇒ 【消費者】 |

|

|

|

|

|

z【神】 ⇒ 創造⇒ |

被造物 |

⇒ 享受⇒【被造物?神】 |

人間の創造活動の例である。

プロセスAで生み出されたプロダクトはプロセスBを欠くと無意味になってしまう。

つまり、この不可欠部分プロセスBを担っているのが、読書であり、読者である。

新型コロナ禍で、プロセスB、第4人称的人間の行動が制約された結果、プロセスAまで停滞してしまったことは、今経験している所である。その中で、比較的影響が少なかったのは読書の世界であるが・・・

読書であれ、音楽、演劇の鑑賞であれ、スポーツの観戦であれ、見ている者(第4人称)に、心理的影響を与えるが、何ら物質的な変化を及ぼさない。物質的に影響があれば、たまったものではない。主人公が撃たれても、舞台上、ハムレットが殺されても、こちらは、なんら物理的影響を受けるのものではない。だから高みの見物を楽しめるわけである。

これは対象が情報であるからである。 人間の創造の多くはこの情報の世界に向けられ、経済的にも大きなウエイトを占める。それを支えるのが実はプロセスBを担う第4人称的人たちなのである。

だから、私たちは、誇りと自信をもって良い。

(続く)

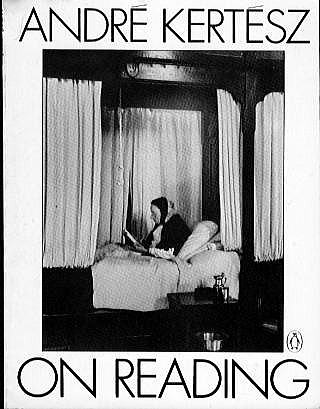

何かを読んでいる人の写真集である。

初版1971年

本を書く、作曲する、映画を作る、演奏する、演技する、公演する、・・・といった創るプロセスAと、本を読む、音楽を聴く、芝居を見る・・・・という味わうプロセスBとに分けて、プロセスBが欠けるとプロセスAは意味を失うことを、前に書いた。平たく言えば、料理は食べる人がいないと意味がないということでる。この重要なプロセスBを支えるのは、無責任?な第4人称的人間である。

本に限定して、読書―読者の世界の重要性に目を向けたのが、外山滋比古で、その成果を『近代読者論』〔1964〕に表した。この発想がどこから来たか、当時あまり注目されなかったが、ドイツより10年も早いなどを『乱読のセレンピティピティ』(2016)に、誇りをもって回顧している。興味があれば、同書「読者の存在」〔p118~〕を読んでください。

読書は、例えば、ミステリーでも時代小説でも文芸作品といわれるものでも、読んで楽しければよいですし、知識の増加、疑似体験、分析の対象など、様々ですが、プロセスBを読書に限ってもう少し掘り下げます。

|

ステージ |

内容 |

必要なもの |

歓び |

|

B-1 テキストを入手 |

本を、電子テキストを 買う、借りる、ネットで探す。 |

金、時間、努力 保管スペース インターネット 知識 仲間 |

探書の歓び コレクションの喜び 積読 |

|

B―2テキストを読む |

普通の意味を把握する。 解読する 日本語に翻訳する 一人で、仲間と |

時間、努力 読解力 辞書、注釈書 参照資料 インターネット 仲間 |

読める喜び 解読、謎解きの歓び 翻訳の楽しみ |

|

B-3テキストを味わう |

知る、驚く、感心する、共感する、反発する、解釈する、論評する、朗読する、 一人で、仲間と |

時間、努力 感性、知識、 経験 仲間 |

賢くなる感じ 感動 知識の拡大 |

|

B- 4 記憶、記録、フィードバックする。 |

情報を記録・蓄積する、 分析・研究する 評論を書く、創造の素材とする・ |

金・時間、努力 コネ、 インターネット |

蓄積を喜ぶ 作家、評論家、講師になる。 |

私は、シェイクスピア読む会(雑司が谷シェイクスピアの森)やルイス・キャロルを読む会に入り、読書が深いものになりました。

マザー・グース、シャーロックホームズなどの愛好家の人々の集まりもありますし、ネット上でのグループなど枚挙にいとまがありません。学会や協会を形成することもあります。英米文学系の例では、

何れにしろ、文字、画像、映像など架空のものを追っているのです。

つづく

第4人称という視点に、離れて見ることの意義が強調され、アウトサイダー的読者、観客があって、初めて作品に意味のあることを繰り返していて、私の言うプロセスA,プロセスBの考え裏打ちが出来た。第0人称という考えも出ている。 これは、作品の作者を指す。私流に表現すると、プロセスA〔第0人称⇒創作⇒作品〕プロセスB〔作品⇒読書・観劇⇒第4人称〕となる。

「異人」では、第4人称読者と視点の面白さを異人の例を取り説明しているのだが、自分の英文学研究はそのようなものであったと、86歳の老人(当時の著者)の述懐として書いているのは胸を打つ。「洞察」の項では、第4人称あることの楽しみに触れる。

外国の文化を研究している人には刺激になると思う。

既読感のある内容が多かったが、やはり面白かった。

つづく

2020・10・23