「国語文法」「日本語文法」との乖離も気になる。

細々と20年、外国人に日本語を教えてきて、日本語は世界に誇れる言語の一つであると思っているが、言語としての唯一の問題点と思うのは、漢字の読みなのである。非漢字圏の人は、漢字そのもの習得が日本語学習の一つの壁になっていて、やっと、漢字の音読み、訓読みを覚えても、文中で出合って、どちらで読んでよいかわからない。、

例えば:「昨日私達二人は銀座へ買物に行きました。」日本人なら「きのう わたしたち ふたりは ぎんざへ かいものに ゆきました。」と簡単なのだが、昨日を「さくじつ」と読むか、「きのう」と読むかわからない。二人がなぜ「ににん」でないのかも分からない。

文字と発音の関係の不合理な(不可解な)結びつきは、何も、日本語に限っていない。英語は最たるもので、スペルの通り読まないのが英語というものと、一種のあきらめが生じ、慣れていく。日本語の漢字の読みもそれに似ているが、その程度が大きく、2字以上の熟語には、標準的な音読み、訓読みの知識では絶対読めない語も多い。何十年も日本語の世界で暮らした日本人でも読めないものも多く、漢字検定なるものにも人気がある程である。

外国人のために(日本の子供たちのためにも)漢字にルビを振った読み物が多く欲しいのである。そうすることによって、和漢混合の日本の言語に親しんで行く。明治の頃の新聞が総ルビであったこと思いだして欲しい。今は、小学生新聞に総ルビが振られている。仮名さえ読めれば、読めて、辞書も引け、また、読んでいるうちに、漢字に親しんで行く。

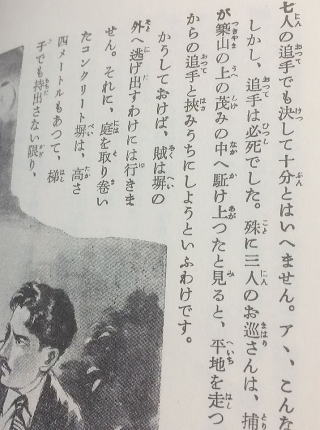

『怪人二十面相』を例に引くと、写真は昭和11年初版の一部で、これには総ルビとなっている。これが良いのである。一方、現在流布されるている、たとえはポプラ社版(2005年)では、該当の箇所では:決して、十分、殊に、お巡りさん、捕り物、茂みの中、駆け上がる、塀、取り巻き、梯子、持ち出す、がすべてひらがなで表記されている。漢字を減らして易しい読み物と思わせるためなのであろうか?

児童や外国人に日本語を広めようとする人に、漢字の使用は通常の日本語文通りとし、振り仮名を振った読み物を増やして欲しいのである。

なお、漢字の習得に時間がかかることから、その使用を制限する動きが、敗戦後の国語政策のようであるが、その可否についてはここで議論しない。また、振り仮名は、それを言語遊戯的に使うことを含め、長い歴史を持ち、今も盛んで、これを見てゆくと、ユニークな日本語世界が浮かび上がるのだが、これもFBで扱うには大き過ぎるテーマである。

原沢伊都夫『日本人のための日本語文法入門』講談社現代

日本語を外国人に教える仕事をしてみて、悩まされるのは

日本語を教えて分かることは、「学校文法」はほとんど役

「来た」「行った」などの形を「タ形」と呼び、一般には

(なお学校文法は古文を読む際に威力を発揮するので、そ