The Name of The Rose by Umberto Eco (英訳版1983年) (1)

何とはなしに読み返したくなって、今度はハードバックで読もうと、AMAZONで注文したのが2月18日。二日後のニュースで、エーコが19日夜、84歳で亡くなったことを知った。それから2週間ほどして、イギリスから、ダストジャケットのないこの古本が届いた。

この本には参考書も沢山あるが、特にR・J・ホワイト他『「バラの名前」便覧』谷口勇訳は、文中のラテン語ほか非英語の箇所を英訳したものを、更にそれを日本語に訳した本で、これを座右の資料として読み進めることにした。なお、この本には、教会史の主要人物や宗派など解説があって役立ちそう。

当分、エーコが繰り広げる中世修道院の世界で遊ぶことにします。

読み終えたら、ショーン・コネリー主演の映画も見たい。

The Name of The Rose by Umberto Eco (英訳版1983年) (2)

主人公たちが修道院に着いた日には、すでに、死者が一人出ていた。(ここで、マグワイアの『アリスはどこへ行った?』やエドワード・ゴーリーが這入ってきて、中断でしていたが、)

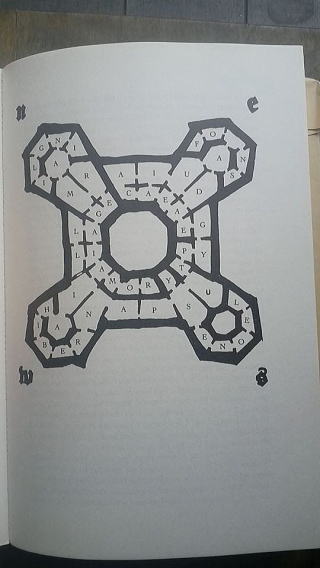

第2日目に入ると、今度は明らかに殺人による死者が出てくる。読者は中世修道院の只中に降り立って、その生活を垣間見、修道士たちの神学論争を聞くことになる。また、宗派の対立や教皇や皇帝など権力のむすび付きなど、議論が続くので、中世キリスト教史を読む感がある。正直難しい。主人公(ウイリアム)が、フリードリッヒ王の特使として、フランシスコ会とアヴィニョン教皇庁のあいだの論争に決着を付ける会談を設定するためにこのベネディクト派の修道院に来ているのであるから、宗派論議も付き合わざるを得ない。更に、複雑なのは、事件の中核的場所ともなる図書館の内部構造である。

主人公たちは、夜、そこを探索するのであるが、まさしく迷宮そのもので、どこをどう歩いているのかわからないし、それを英語で追うのもちょっとしんどい。どんな構造かは、下図の通りだが、英語版では第4日目で示される。(日本語版では前に移されている)

あわや、館内から脱出不可能と思われていたところ、偶然出口が見つかり、宿坊に

帰ってみると、図書館の助手が行方不明となっている。

(以上、7日の出来事の2日分、じわじわと読者はミステリーの世界に誘導される)

The Name of The Rose by Umberto Eco (英訳版1983年) (3)

色々やることがあって、エーコを読む時間があまりなかった。

この物語は、シャーロック・ホームズと同じような役割のウイリアムを中心に、彼に随行しているワトソン役の青年修道僧アドゾが記録係として、物語を書いている。この若い僧の見聞、経験したことを新鮮な目で記録しており、中世の歴史小説の趣もある。平民たちの動き、教会、修道僧がいくつかの派に別れ、しかも教皇や世俗の皇帝の権力争いの中に組み入れられる。ミステリーに関係があると思って読んでいるうちに、中世の歴史そのものに興味を抱いてしまう。異端審判にかけられて、焚刑の処分を受けるその状況もリアルに描き出されている。さらに、アドゾが始めて娘と出会うシーンが見事に、詩的に描かれていて、そのレトリックに感動する。

知らない言葉がたくさん出てくるので、辞書代わりに、邦訳を借りてきて参照した。わかったことは、英訳の方は、一部くどくどしい所がカットされていることである。邦訳の方がおそらく原文に忠実。英訳256ページ分が邦訳上巻413ページ。この上巻相当分を読み終え後半に入る。ここまでで3人の死者が出ている。

The Name of The Rose by Umberto Eco (英訳版1983年) (4)

この小説は7日間の出来事を描いており、第4日目に入る。

冒頭、ある推論に関して、三段論法syllogism上の議論をしているが、論理学が中世の重要な学問であったことが伺える。三段論法のパターンにはそれぞれラテン語の名前がついていて、『「バラの名前」便覧』には詳しい解説があって、助かる。(三段論法はギリシャ以降の西洋的思惟の根底にあり、ルイス・キャロルにもThe Game of Logicなどと引き継がれている。)理屈ぽい話の後に、青年僧アドゾの昨夜接した娘の回想が続くが、これは瑞々しく、エーコの筆が冴えている。物語の背景には、当時アビニオンに法王庁を置いた、教皇と、世俗の皇帝側と権力闘争があり、それに、ベネディクト派、フランシスコ派の修道院がかんでおり、教会が財を持つべきかの清貧論争が噛んで来るので物語が複雑であるが、主人公ウイリアムがこの修道院に来ているのも、教皇側の使者とここで落ち合って、意見の調整するためなのである。そこに次々殺人事件が起きるというわけである。

5日目にいよいよ僧たち論争に入る。ミステリーとは関係ないのだが、中世の論争がこんなものかとわかる。修道院で次々起きる殺人事件は、主人公のウイリアムに加えて、教皇側の一員の異端審問官ベルナルド・ギーに捜査の主導権が移って、複雑なものになる。被疑者の尋問は、異端尋問のそれで、そのやり方は恐ろしい。このベルナールド・ギーは実在の人物(1261頃―1331)であり、他の多くの人物も実在の人物である。物語全体が、歴史的人物、事実を踏まえながらなので、恐れ入る。(上記便覧が役立つ)

ミステリーの常道とも言えるのだが、死者が次々と増えて行き、6日目に入る。

The Name of The Rose by Umberto Eco (英訳版1983年) (5)

6日目に、若い修道僧アドゾが見た夢の描写が続き、面食らう。その夢の話を聞いたウイリアムが、それによってヒントを得たと言うが、他人の夢でヒントを得るというのも興味深い。夢判断の歴史は古く、本書に名前がでるアルテミドスは2世紀のギリシャの夢解釈家で、5巻からなる『夢判断』という、著作がある人である。

関係者の背景が次第に明らかになるものの、読者には犯人は不明のまま7日目に入る。

7日目で、事件の謎解き、アリストテレスの『詩論』の「第二部喜劇論」についての刺激的な議論、修道院の燃焼と息も切らさぬ急展開で幕を閉じる。最後の紙片で、この物語を記述した修道僧アドゾの年を取った現在の気持ちが述べられる。

辞書を引くことを強いられ、本が重く寝転んで読めないので、つい後回しとなり、3月から読み始めて、5ヶ月余りかかったが、やはり500ページのこの本を読み切ってよかったと思った。その読後感は、豊かで、明るく、そして重い。これによって私は、確かに、中世イタリアのある時期を過ごしたことになり、僧院の生活、そこで交わされる、神学・哲学論争にも加わったのだという印象を受ける。

本書はペダンティックなミステリーと受け取ることも可能だが、それを超えて、もっと深い根源的なものに我々を誘う力を持っている。エーコの問題意識が随所に現れている。

河島英昭の日本語訳には終始お世話になった。原書1980年、独訳1982年、仏訳1982、西訳1982年、英訳1983年・・・日本語訳は1990年。依頼されて翻訳に7年かかったと巻末の「解説」にあるが、細密な訳業には頭が下がった。