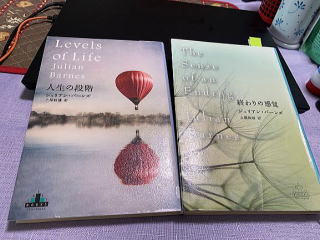

『終わりの感覚』

土屋正雄訳 新潮社 2017

先に、The Sense of an Ending の邦訳を借りる序に、本書を借りた。ちょっと骨っぽく、インテリ向けの文章なのだが、筆力によって読ませる。前半は、第一部、気球と写真を結び付けたナダ―ルの話と第二部、サラ・ベルナールと軍人フレッド・バーナビー大佐の恋物語。後半の第三部がこの作品の眼目で、30年連れ添った愛妻の突然の死に伴う悲しみの話。これは、経験しないと書けないし、その表現に作家の力量が伺える。

愛する者を突然失った経験のある人は勿論、ない人にも何かを感じさせる純文学。

異質なもの結合が、著者と愛妻のことを暗喩しているのかもしれないが、直接は述べていない。人生の高みから墜落すること、その後の悲しみを後半たっぷり味わわされる。

― 誰が一番高くから落ちて、誰の内臓が一番多く地面に飛び散ったか。(105頁)この本の各部のタイトルは、訳者によると「高さの罪」「地表で」「深さの喪失」となっており、気球の話から始まるように、原題のLevels of LifeのLevelsのLevelsは「高低」を現わしており、「段階」の意味ではない。本文の内容からも「段階」を示していない。

映画にしろ、翻訳書にしろ、売れるように日本人好みのタイトルを付けるのは慣れており、それを責める気はないが、題と内容はギャップがあることを知って読んで欲しい。

一体、読者をどこへ連れて行こうとするのか?著者の体験と思索を文字に定着しようとする一行一行が面白いのでそれでよいのだが、読んだ後も一体何を言いたいのか?と思わせ、再読を促すところに、この人の面白さがある。

訳文からも原文は難しそうだが、何時か読んでみたいと思う。

2020・6・18