A Moveable Feast。

本棚から、未読のこんな本が出てきた。

ヘミングウェイの第2作目、27歳の本である。

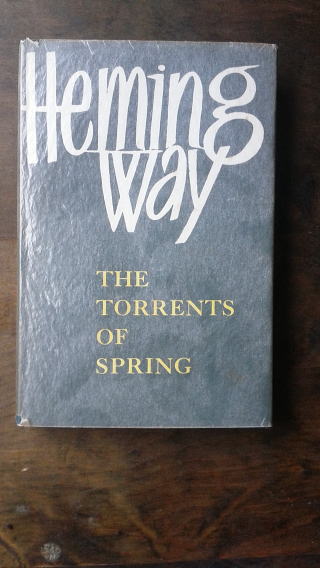

The Torrents of Spring(初版は1926年、写真は1933年英国版の1964年再版本)

一人の男は妻に逃げられ、彷徨って歩いているうちに、雪の中で倒れている鳥を見つけ、懐に入れて、大衆食堂beaneryに入り、豆料理を自分のと鳥の分を注文する。・・・もう一人の男は2年の兵役の経験がある男だが、2人のインデアンとインデアンの秘密クラブのような所へ入ったりする。この二人の男が物語の縦糸なのだが、短い文を重ねながら、カメラを動かすように描写しており、読みだしたら止まらなかった。

冒頭、男が、ミシガンのポンプ工場の窓から、もうすぐ春が来るだろうと空を見上げている所から始まるのだが、終わり近くで、春を告げる暖かい季節風chinookが吹いてくる。抒情性が高く、まる散文詩でも読むような気分で、最後まで読まされる。

文中に作者が顔を出し読者に語り掛ける部分があったり、ヘミングウェイが文体上の新機軸を生み出そうとしていることも窺える。

(この本にはDavid Garnettの序文があり、ヘミングウェイの先輩作家Sherwood Andersonの作品のパロディーだと書いてあるが、それを知らなくても、十分楽しめる。

『日はまた昇る』を書きあげた後、本書を一気に書いたようだが、出版はこちらが先。出版にまつわる駆け引きがあったらしい。)

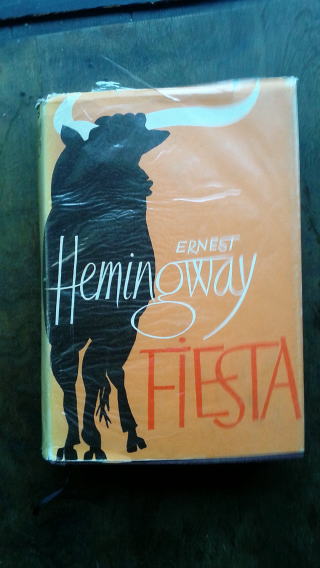

Fiesta

ヘミングウェイのThe Sun Also Rises『日はまた昇る』の英国版である。1926年、アメリカでの出版の翌年、イギリスではFiestaというタイトルで出版され、今でもイギリスではこのタイトルで知られているという。手持ちの本は、英国版の1965年再版本で、これには本文の前に付けられたガルトルート・シュタインの"

You are all a lost generation"もthe sum also arisethを含む旧約聖書の伝道の書の引用もない。

20年前一度読んだが、すっかり忘れているので再読してみたが、圧倒された。

とにかく文章がみずみずしく繊細である。青春群像とも言えるこの小説の若者たちは、成熟した大人であり、それを描く作者もとても20代半ばとは思えない落ち着きを見せているのに改めて驚いた。前半はパリ、後半はスペインが舞台、彼らは異邦人としての自由さを身に着けている。男を惹きつけてやまない、奔放な女性、ブレッドの周りに、個性的な男たち。彼らの「生」だけがそこにあり、どこに赴くかわからない。そして、日はまた昇る。最後の数ページは読み進めるのが惜しかった。

この本は最初の妻ハドリーと息子への献辞があり、離婚に際して、この本の印税は彼女に贈られたという。参照した新潮文庫(大久保康雄訳)にはこの大切な献辞は訳されていない。

些細なことだが、登場人物は皆、のべつ間もなく酒を飲むのだが、当時、アメリカは禁酒法の時代。

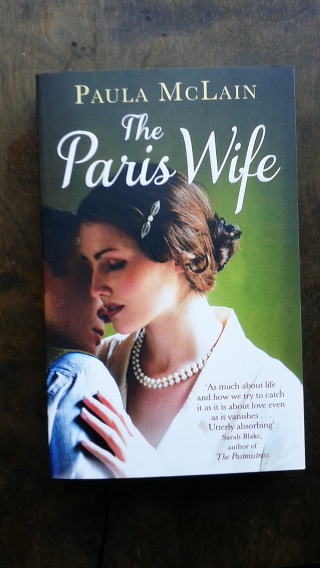

The Paris Wife by Paula McLain (1)

ヘミングウエイが『日はまた昇る』を書いたころ、つまり彼の20代前半と、最初の妻ハドレーとの結婚生活が重なっている。そのハドレ―を主人公としたこの小説に手を出しのは、私が特にヘミングウエイが好きだというわけではなく、実は、1920年代のパリに興味があって、この小説では、どんな形で描かれているか知りたかったのである。

勿論、伝記的にも面白いだろう。

彼女が、ヘミングウエイの草稿の一杯詰まったスーツケースを旅行中に失うという出来事がある。どんな風に描かれているか?など、知りたいことも沢山ある。読み終えたら、また、報告します。

ハドレーについては既に多くの書物があるようだが、ウイッキペディアの

http://en.wikipedia.org/wiki/Hadley_Richardson

が簡潔でわかりやすい。

ーーーーーーーー

2015年1月30日

The Paris Wife by Paula McLain (2)

二人が出合ったのは、ヘミングウエイが20歳、最初の妻となるハドレーが28歳。ハドレーの心の動きを追うだけでも、小説として十分面白いし、彼女の目を通じて、ヘミングウエイが作家として育っていく過程に立ち会うことにもなる。この小説のもう一つの面白さは、ノンフィクション的なエピソードが積み重ねられている点で、例えば、結婚前、二人の結婚に反対する親友ケイト(後に、ドス・パソスと結婚)が、実は、以前にヘミングウエイと深い関係があったとか、彼は未だにイタリアの赤十字病院で出合った看護婦アグネス(『武器をさらば』のモデル)への思いが断ち切れないでいるとか、結婚後、2人がパリに行くこと勧めた先輩のシャーウッド・アンダソンがパリにいる文人たちに紹介状を書いており、その中には、ガルトルート・シュタイン、ジェイムス・ジョイス、エズラ・パウンド、シルビア・ビーチなどがある。二人は、パリで彼らと接触することなるのだが、例えば、エズラ・パウンドの妻ドロシーはW・B・イェーツの愛人でもあったオリビア・シェイクスピアの娘で、彼女とハドレーとの会話が描き出されるなど読むと、文学史の一コマに立ち会っているような気分になる。

まだ、途中なのだが、上にあげた人物以外にも、スコット・フィッツジェラルドなど名前を知っている人たちが登場するので、読み進めるのが楽しみである。

分からないところは、邦訳『ヘミングウエイの妻』高見浩訳、新潮社を参照しているが、こなれた日本語で訳出されているのに驚く。また、読者が理解しやすいような配慮がなされていて、素晴らしい。

ーーーーーーー

Toshiro Nakajima 授業でヘミングウェイをやりましたが、受講者は新鮮だったようです。そぎ落とせるだけ落とした文章が読むものを惹きつけます。

宮垣弘 中島先生、お久しぶりです。「そぎ落とせるだけそぎ落とした文章」については、この小説では、カルトルート・シュタインのアドバイスで、自分の作品を書き直すシーンや、エズラ・パウンドの示唆も出てまいります。

2015年2月16日

The Paris Wife by Paula McLain (3)

ローザンヌに滞在中のヘミングウエイに合流するために、ハドレーはパリを立つに当たって、夫のために良かれと、彼の書き溜めた草稿をすべて旅行カバン詰めて、出かけるのだがなんと、そのカバンを車中で盗まれる。ヘミングウエイが3年、心血を注いで書いた原稿なのである。文学史上、ちょっと有名なエピソードは、この本の中頃に上手に描かれている。

後半は、ヘミングウエイとハドレーの間に、二番目の妻となるポーリーンが、極めて自然な形で入ってくる様子が描かれ、やがて、三角関係の悲痛な軋みを伴い、破局へと向かう過程を追う。

文壇への野心を持つヘミングウエイの努力や時には援助者を裏切る様や、周辺の人物の反応が書きこまれていて、ヘミングウエイが作家としてスタートを切る様子が手に取るようにわかる。また『日はまた昇る』『春の奔流』が出来上がる舞台裏を覗きたいという文学史的興味も十分満たしてくれる。

しかし、この本は、やはり、男と女の愛の喜びと苦しみを描いたもので、その細やかな描写は女性作家ならではのものがある。久しぶりに抒情性豊かな作品に出合ったという感じがして満足した。

最初の結婚、パリでの生活は、ヘミングウエイにとり忘れられないものであり、その思い出を書いているくだりが、この小説の最後にの触れられているが、生前には出版されず、4番目の妻が草稿を整理し、出版されたのが『移動祝祭日』である。

蛇足:

邦訳『ヘミングウエイの妻』高見浩訳は素晴らしく、大いに参考になった。しかし、一つ残念なことは、原文では、作者の視点をハドレーからヘミングウエイへ移している章がいくつかあり、そこはイタリックスで組まれているに、(手紙についても同様)邦訳では、全く無視されていることである。

ネット上のある文学サークルで、『移動祝祭日』が話題となっていたので、懐かしく、本を取り出した。そのついでに、その扉にある言葉を訳出しておきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「もし、あなたが幸運にも、若い時、パリに住んだことがあるなら、その後、あなたがどこへ行こうと、生涯、パリはあなたと共にあります。なぜなら、パリは移動祝祭日だから。」

アーネスト・ヘミングウエイからある友への手紙 1950

アーネストはこの本を1958年キューバで書き始め、ケチャム、イダホで1958-9年の冬、書き続けた。私たちが1959年4月、スペインに行った時にも持って行き、その秋、キューバへも持ち帰り、キチャムへにも携えた。この本を書き終えたのは、1960年の春、キューバであるが、それは、他の本:The

Dangerous Summerを書いた後であった。それは1959年スペインの闘牛場でのアントニオ・オルドネとルイ・ミゲル・ドミンギンの激しい競演を書いたもの。彼は1960年の秋、、ケチャムで、この本を推敲した。

この本はパリでの1921年から1926年のことが書いてある。

マリー・ヘミングウエイ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私は若い頃、絵を描くのが好きで、20世紀初頭パリに集まったエコール・ドパリの画家たち(モジリアーニ、スーチン、パスキン・・・)、ピカソ、マチスなどに親近感を持っていた。この頃のパリを思うと、自分の青春時代の憧れと重なるので懐かしいのである。

当時の芸術家の画集や中心的人物、ガルトルート・シュタインの本なども数冊持っていたが、引っ越しで処分してしまった。今手元に残っているのは、Sylvia

BeachのShakespeare & Company と写真集 Ki Ki’s Paris Artists and Lovers 1900-1920 by Billy Klueverぐらいで、それを時々取り出して楽しんでいる。

2021・4・23

この本は英国版初版(1964)