私の芭蕉への入門は岡潔よるもので、岡潔は芥川から学んだと繰り返し書いていた。芥川と気安く呼んでいたが、直接会ったことがあるかどうか怪しい。芥川龍之介(1892-1927)と岡潔(1901-1963)とは年代的には重なるところがあるが、芥川は一高・東大、岡は三高・京大で、東と西に分かれていたので、接触があったと思えない。岡が京大時代、芥川の『芭蕉雑記』が1923年から4年にかけて、「新潮」に発表されているので、これを読んだに違いない。

私は長年、先生の先生に当たる芥川の『芭蕉雑記』を見るのを怠っていて気になっていたが、今回初めて、読むことになった。

岡潔の言説は確かにこの本に影響を受けていた。

芥川は蕪村の春雨の句を12句取り上げたあと、芭蕉の

赤坂にて

無性さやかき起こされし春の雨

を取り上げ、「僕はこの芭蕉の二句の中に百年の春雨を感じている」

と書いている。

岡はこの前の句をとらえ、万古の雨が降っているでしょうと何度も書いているのである。蕪村との対比も芥川に習ったもの。

32,3歳の人間が、よくぞここまで芭蕉を捉えたなと思う。

(『芭蕉雑記』『続芭蕉雑記』も青空文庫で読めます。)

2020・7・7

岡潔『春の草(私の生い立ち)』には、芭蕉との出会いについて、次のような記載がある。

〇書物上の友の章

大学時代、芥川を愛読し、作品が発表せれる雑誌を追っかけたこと、大学を出て3年目に芥川自殺。「古い友人の芥川。ただしあったことはありませんが」と言っている。

〇日本人としての自覚の章

1929年から1933年、丸3年パリに留学。パリにに住んで、なにか非常に大切なものが欠けているように思え、日本人とはどういう人か調べ始めた。はじめに、芭蕉。生涯に名句は命人でも10句、そんな短い矩型に生涯を託するのは「私には薄氷の上に思い体重を託するのと同じように不思議に思われました。」

民族的情緒の色どりが分った。

2023・3・9追記

当時の風潮では、桑原武夫の『第二芸術論』などがもてはやされていて、俳句は2流の文芸ということが言われていた、私もそれを読みもせず、そのような偏見を持っていたが、岡潔の影響で芭蕉を読み始めた。一つの節目は、芭蕉の全発句を読み、中で心に響いたものをカードに移し、KJ法でまとめたことである。

KJ法とは、川喜多二郎が野外調査で得たばらばらのデータをまとめる際に考案した方法で、当時、企業では、ブレンストーミングなど発想法の一つとして、はやり始めていた、私も仕事で使ってみてその偉力を実感していたので、それを芭蕉に適用したわけである。

40歳前後の、ある夏、約1000句ある発句の中から摘出した何百(数は忘れた)を部屋いっぱいに並べて、KJ法の図解に取り組むのであるが、まとまるのに何時間もかかるし、場所取るので、ホテルの一室を借りてやった。部屋いっぱいにカード広げ、親近感の感じるものを近づけて行くのである。理屈で分類するのではなく、感性により判断するのが、この方法の要諦なので、しばらく、カードをなめるように眺め、感覚的に近いもの寄せていくと、幾つかの島ができる。5,6時間はかかったと思う。40年も前の話で、データも失われ、記憶も薄れてきたが、この作業を通じて、芭蕉が分かったという気持ちになった。結論の一つは、芭蕉は目の人と言うより耳の人だということであった。

古池や蛙飛び込む水の音

静けさや岩にしみいる蝉の声

ほろほろと山吹散るか滝の音

風流の初めや奥の田植え歌

枚挙にいとまがないが、私が次の句が好きである。

納豆切る音しばし待て鉢たたき

2020・7・7

つづく

「発句は門人の中、予におとらぬ句する人多し。俳諧(連句)においては老翁が骨髄と申されける事毎度也」(森川許六著『宇陀法師(うだのほうし)』)

という言葉から、芭蕉の骨頂は連句にあるのではないかと、芭蕉の連句集を読むようになった。

読むと言っても、その注釈を読んだといった方が良い、注釈が面白いのである。安東次男『芭蕉七部集評釈』『続芭蕉七部集評釈』が十分興味を満たしてくれた。『芭蕉七部集―露伴評釈』は文章が難しかったが、引き付けるものがあり、私は露伴に心酔するようになった。連句の世界は複数の人間が作り上げる世界で、座の文芸と言われるが、その仲間の中でのやり取りなので、外部の人間にはよくわからないのであるが、評釈はその間を忖度して味わいを披露するので、連句集を読むより、その評釈を読むほうが面白ということが起こる。

そのころ、石川淳、丸谷才一、大岡信、などの連句の実作が発表されていたが、連句もさることながら、その仲間うちでの評釈が面白かった。(『歌仙』1981『浅酌歌仙』1988『とくとく歌仙』1991)

ここで次のことを学んだ。

① 俳句は連句の発句として理解して初めて理解できる。

② 連句は連歌の発展形態で、座の文芸(複数の人の共同の文芸)が日本の対話を基調とする文芸伝統を引く次ぐもので、芭蕉時代頂点を迎える。

40年以上前に読んだ本で、今は殆ど忘れてしまった。

石川淳らの歌仙は処分して手元にはない。

芭蕉時代の連句は36句を連ねる歌仙形式が主流であるが、連句の前身を探ると古い伝統と変遷があることが分かる。古事記に日本武尊が筑波を過ぎて甲斐国に着いたとき、

新治 (にひばり) 筑波を過ぎて幾夜か寝つる

と歌ったのに対し、火ともしの翁が

かがなべて夜には九夜 (ここのよ) 日には十日を

と答えたという故事が、連歌の起こりとされる。

上の句と下の句を別人が作る、短連歌から始まって、徐々に長くなり、鎌倉時代から100句を基準とする長連歌となる。南北朝時代を経て室町時代が最盛期とされる。室町時代には二条良基、宗祇、心敬などの連歌師が出現し、連歌のレベルは高まった。貴族の邸宅や寺社などで連歌会が催された。

私は、宗祇らの『水無瀬百韻三吟』を読んで驚いてしまった。こんな世界があるのか、日本の絵巻や屏風の世界に呼応しているようにも思えた。連歌はその後、大衆化が進み、滑稽味を加えて、俳諧連歌となり、芭蕉へとつながるのである。

連歌、連句のおびただしい量は日本の文芸伝統大きなウエイトを持つものと思うが、単なる遊戯的なものとして、文学の歴史として、高校生の教育では殆ど無視されているのは惜しいことである。

つづく

山里は万歳遅し梅の花

を頂いて、式目(ルール)に従ってやってみると、少し連句の味を味あうことができた。独り善がりなので、他人にも分ってもらえるように自注を付け、『歌仙独吟 春雷』として66頁冊子にまとめた。私はもう43歳になっていた。

その後、東京に転勤となり、そこで、上司に俳句のできる平戸仁英さんがおられたので、幾つかの歌仙を巻いた。連句と本来、複数の人間が、協和しながらする遊びなので、仲間を得ないと成り立たない。どこか結社に入ると、連句を巻く機会があるのかもしれないが、面識のない人連句をする気にはなれない。

アイルランドに行くに際して、また、独吟の100韻連句を試みたが、我ながら駄作で、これが最後である。

追い風に帽子取られて花いばら遭難の碑も草に埋もれ

俳句はやらない。もっぱら新聞の句壇投稿句を見るだけである。秀句があれば英人Pに紹介するのが楽しみといったところ。

旅は「生」を深く味わうためのもの。

「旅、東海道の一筋もしらぬ人、風雅に覚束なし」(服部土芳『白冊子』)と言っている。

旅人と我名よばれん初しぐれ

は笈の小文の旅の出発の時の句であり、

旅に病て夢ハ枯野をかけ廻る

は辞世の句である。

芭蕉の句作は、机上で、多くの文学作品を踏まえて、ひねり出す類のものではない。旅は人生であり、人生は旅であるということを踏まえないと、彼の句を味わうことはできない。

山路来て何やらゆかし菫草

草臥れて 宿借る頃や 藤の花旅は日常の生活から、未知の世界に身を置くことによって、より新鮮に、人、モノ、世界に触れること。それによって自己を味わうことなのである。旅には物見遊山ということもあるが、これとて自分を味わっているのであるが、芭蕉の旅は求道でもある。

2020・7・29

私は芭蕉をほんの少しかじったに過ぎない。多くの研究書もあり、私の書架にも未読のものが沢山ある。一生これにかけても尽きない程である。さらに、万葉集をはじめ、日本文芸の千年の歴を潜り抜けて、現れた芭蕉を論じることは私の良くするところではない。しかし、今、芭蕉に対する認識を吐露して、一里塚としておきたい。 まず、文芸の形態から見ると

1.万葉集から始まる、日本詩歌は、膨大な量の短歌を生み出し、連歌、連句をへて、世界最短の文芸、俳句へと収斂するのであるが、芭蕉はこの流れの頂点を画している。

2.伊勢物語、源氏物語をはじめ、韻文と散文との融和させる文芸は、日本文芸の大切なスタイルであるが、紀行文で開花する。『野ざらし紀行』をはじめとする芭蕉の紀行文はその頂点を画する。

3.複数の人間が協和しながら行う文芸、万葉以降の和歌の世界で広くみられる現象であるが、それが連歌、連句と日本独自のものであり、おびただしい人がこれを楽しんだのであるが、この流れの頂点が芭蕉の七部集である。

芭蕉は、このように文芸の「形」の上からも一つの高峰であるが、詩歌の「心」ということから見ればどうか。

40年も前に読んだ本で未だに手元にある本たち

左から4冊目:

『芭蕉俳句研究』沼波 瓊音(ぬなみ けいおん)太田水穂、阿部次郎、安倍能成、小宮豊隆、和辻哲郎、幸田露伴チョ、岩波書店、大正4年(1925)

左から5冊目:

『芭蕉』久保田与重郎著、新潮社、昭和18年(1943)

直接、「命」という語を用いたものを挙げてみると

命二つの中に生きたる桜かな

命なりわづかの笠の下涼み

これは西行の「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけりさ夜の中山」を踏まえていることは間違いないが、芭蕉多くのくが、命の表現であることは言うまでもない。どんな一句にも命を感じさせられる。 言葉をいじるのではない、命の声としてうたう万葉の歌人たちと同じく、命が躍動しているものが多い。その命の別れは;

白げしに羽もぐ蝶の形見かな

蛤のふたみに別れ行く秋ぞ

ほろほろと山吹散るか滝の音

あらたうと青葉若葉の日の光

春雨や蓬をのばす草の道

つづく

2020・8・4

実相観入は齋藤茂吉が使った言葉である。

「実相に観入して自然・自己一元の生を写す。これが短歌上の写生である。」(「短歌に於ける写生の説」より) これは、万葉をはじめ、日本詩歌の中核をなすもので、これを推し進めると芭蕉の句となるのである。例えば、

田子の浦ゆ打ち出でて見ればま白にぞ不二の高嶺に雪は降りつる

(山部赤人)

見渡せば花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮(藤原定家)

枯枝に烏のとまりたるや秋の暮

この道や行人なしに秋の暮

例を挙げれば限がない。

「松のことは松に習へ、竹のことは竹に習へ」(以下三冊子より)これは私心をなくすことで、さらに作句の場では、

「習へと云えは、物に入りてその微の顕の情感るや、句となる所也。たとえ物あらはに云出ても、そのものより自然に出る情にあらざれば、物と我二ッになりて其情誠にいたらず。私意のなす作為也。」

「物の見へたるひかり、いまだ心にきえざる中にいひとむべし。」

2020・8・30

つづく

芭蕉が孤高の人でなかったことは、多くの弟子、友人、知人を持ったことでもわかる。

また、日本の文芸の一つの流れは、他人との協和であり、万葉の頃から多くの詩歌に見られ、形式では、連歌、連句と発展するのである。個性と独創を重んじるという現代の芸術観からは忘れられがちであるが、芭蕉の重んじたのは協和の文芸で、これが 「芭蕉七部集」にその結実を見る。

許六の言葉として、芭蕉はつねに門人に示して「発句は門人の中予にをとらぬ句する人多し.俳諧におみては. 老翁が骨髄」(『宇陀法師』)といっていたという。 連句の世界は、歌人ではなく、武士、商人、庶民の世界であるが、俳諧をたしなみ、一家言ありそうな連衆を納得する形で捌いていくには、相当の力が要ったことだろう。しかもこれを職業できたのである。

市中は物のにほひや夏の月 凡兆

あつしあつしと門かどの声 芭蕉

二番草取も果たさず穂に出でて 去来

灰うちはたくうるめ一枚 凡兆

(猿蓑より)

芭蕉一門の連句には、市井の人の感情がある。

「高くこころをさとり俗に帰すべし」(三冊子)は芭蕉のモットーでもある。家普請を春のてすきにとり付いて 野坡

上のたよりにあがる米の値(ね) 芭蕉

(炭俵より)

(2)-4 求道の人

それは芭蕉が求道の人だということである。これは、彼の句の多くから感じるので、これといった論拠は無いのだが、よく言われるエピソードにこんなことがある。

芭蕉が40歳前後の頃、佛頂和尚に参禅した時の禅問答で、和尚が、「如何なるか、青苔未だ生ぜず、春雨未だ来ぬ前の仏法」という問いにたいして、「蛙飛び込む水の音」と返したというものである。これは、『無門関』公案、「如何ナルカ、是レ祖師西来ノ意」に対して「庭前ノ栢樹子」の対応している。(詳しくは山本健吉『芭蕉』107頁参照)

旅に病んで夢は枯野をかけ巡る

これは芭蕉の辞世の句とみなされているが、私は芭蕉の求道の旅がいつまでも続いていたのではないかと思う。芭蕉は元禄7年(1694年)12月、51歳でこの世を去った。

彼の残した多くの作品を私はほんの一部齧っただけに過ぎないが、以上が芭蕉の一端に触れた私の印象である。

2020・9・18

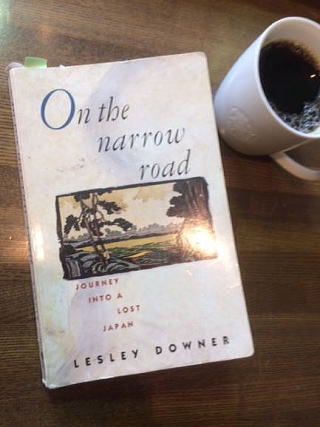

On the Narrow Road: A Journey into Lost Japan by Lesley Downer 1989

イギリス女性が、芭蕉の『奥の細道』の跡を慕って一人旅する話である。

彼女の現地での感想、彼女の出会った人々の反応、芭蕉の旅、芭蕉が持ったであろう過去への追憶、芭蕉の詩心・・・時間軸も古代から現代(と言っても約30年前の日本)と巧みに往還する。幾重にも重なった味があって楽しめる。

ある時は芭蕉愛好家と出会い、芭蕉さながらの経験をし、寒村で、嫁の来手がなく、フィリッピン女性をも求める状況も描き出される。出羽三山では芭蕉の苦難をリアルに追体験する。著者は、並みの日本人以上に芭蕉を読み込んでおり、「奥の細道」では曽良の日記も読み込み、他の芭蕉の紀行にも通じている。芭蕉の頭あったであろう、義経、弁慶については「義経記」も読んで居り、随所に引用され、引用の芭蕉の句にも彼女の深い傾倒ぶりが示されて心を打つ。紀行文として極めて優れていると思う。古い日本を求めての旅なので日本人も郷愁を感じさせる。

本書の終わりの方で、地方新聞の編集長が、彼女に「外国人には芭蕉がわかるはずはない」と言う場面があるが、その時の彼女の反応が面白い。大方の日本人はこの編集長と同様の考えを持っているのではなかろうか?もしあなたもそう思っているなら、この本を読んで欲しい。日本語を身に着けることによって、日本人の心の襞に入っていけるのである。それは我々が英語を学んでシェイクスピアを理解するのと同じことなのである。文化の鑑賞力は外国人の方が優れていることも多い。この点で、このイギリス人の知性、感性、度胸に感銘を受けた。

原文は難しい語彙が多く使われて、私は推測しながら読み飛ばしたのであるが、丹念に辞書を引けば、その味わいはさらに深まると思う。

邦訳は:レズリー・ダウナー/著 高橋素子訳 『芭蕉の道ひとり旅』新潮社 1994 翻訳には大変なご苦労があったと思うが、紀行文に必須な、原文にはある地図が省略されているのは惜しい。

彼女の容姿やその旅がどんなものであったか、Youtubeで見ることもできる。

Journey into a Lost Japan (彼女の構成、出演、監督:Brian Skilto 50分)

https://www.youtube.com/watch?v=qhA71PdU3Nw

コメント

Toshiro Nakajima

私もこの種の旅行記を愛読しています。ペンギンで『奥の細道』が出ていますが、多くの読者を得ているようです。アラン・ブースの旅行記も捨てがたいです。

宮垣弘

中島先生、この手の本は、「外国人の見た日本」×「旅行記・アドヴェンチャー」×「英語」と2重、3重に面白い所がありますね。ダウナーの本はさらに「芭蕉」に迫る面白さがありました。先生のご専門でもありますが、スティーブンソンをはじめ、イギリス人は旅行記が上手。アラン・ブースも折を見て読んでみます。

Toshiro Nakajima

おっしゃる通りです。『驢馬を連れて』の旅行記も何十もの後続する旅行記を生み出しました。ステーブンソンの足跡を訪ねて、というような旅行記が量産されます。伝記と旅行記はイギリス文学のお得意分野ですが、ジャンルとしてよく似ています。ともに人生を歩み、反復し、回顧するからです。

伊藤龍平訳・解説『怪談おくのほそ道』

―現代語訳『芭蕉翁行脚怪談袋』国書刊行会2016

芭蕉とその門人たちが、旅先で出会った奇妙な出来事が24話集められている。

冒頭に一句掲げて、そのできた経緯を書くスタイルが多い。最後の第24話を紹介すると、芭蕉は52歳の時「旅に病夢は枯野をかけ廻る」と一句を残し、大阪で客死するのだが、芭蕉の希望の通り大津の義仲寺に葬られる。埋葬を済まして、帰路宿で、其角は夢に芭蕉が現れて、看病や葬儀の礼を言うとともに、どうしても心残りの句があるので迷い出たと言う。その句とは「木曽殿とうしろ合の夜寒かな」であった。その話を、他の弟子たちに話すと、さすが名句と感心し、追善の句を作り、義仲寺へ送ったと、17人の追善句が掲げられている。

この本は、芭蕉の行ったことのない西国が出てきたり、作り話が多く、いわば俗書なのだが、一話毎に、伊藤龍平の解説が付いていて、出てくる句や人物についての真偽や出所が明らかにされる。その博覧強記に驚き、その真面目さに頭が下がる。それによると「木曽殿とうしろ合の夜寒かな」も芭蕉の句ではなく島崎又玄という人の作だという。

芭蕉やその弟子たちの偶像化が始まっている江戸後期の人たちの、風雅への姿勢を見るのに興味深かった。最後に、解題として、本書の写本10種(内4種は現在所在不明)の書誌的検討が加えられている。一冊の本に賭ける学者の情熱に感銘を受けた。学者とオタクとは紙一重。