日比 嘉高

『〈翻訳〉の圏域』筑波大学文化批評研究会編集・発行、2004年2月、pp.227-243

漱石が描いた愛すべき猫「吾輩」はビールを飲んで水甕で溺死してしまったが、私の知る限りでも、この猫は少なくとも一二〇回以上生き返っている。ある時は「犬」の吾輩として家庭に潜り込み、ある時は「蚕」の吾輩となっていかにして蚕を飼うかを語った。そしてここで私が論じようとしている小説においては、吾輩は死んで廃棄されたあと隅田川で蘇生し、そのまま横浜からサンフランシスコに渡った。吾輩は移民したのである。

夏目漱石の「吾輩は猫である」の追随作、翻案、続編は、膨大な数に上る(1)。このうち、漱石存命中に書かれた「移民した猫」をめぐる異色の長篇小説が、ここで取り上げる保坂帰一の「吾輩の見たる亜米利加」という作品である。渡米した猫が描き出すのは、アメリカ太平洋岸に生きる日系一世たちの姿である。著者の保坂帰一自身もまた、当時カリフォルニアに住んでいた一世の移民だった。「吾輩の見たる亜米利加」は、それゆえ北米日系移民の日本語文学と、ひとまず呼ぶことができるだろう。

北米日系移民の日本語文学は、今日の文学研究者にさまざまな問題を投げかけずにはいない。たとえば、帰属性の問題がある。一世の文学と日本文学との関係あるいはアメリカ文学との関係は、どのようなものとして考えたらよいのかというものだ。日本語で書いてあれば日本文学で、英語で書いてあればアメリカ文学だろうか。永住した作者の作品はアメリカ文学で、帰国した作者のものは日本文学だろうか。それとも国籍が問題になるのだろうか。だが限られた例外を除き、一世は普通アメリカの市民権を持たない。普通の意味で「アメリカ人」だということは難しいだろう。かといって、彼らが「日本人」だったかと言えば、それもまた問題だ。一世の文学はどちらとも付かない位置に立たざるをえない。

もちろん私はここで、米国日系移民の日本語文学を、それが「日本文学」であるとか、「日本文学」ではないとか、いや「アジア系アメリカ文学」なのだなどと主張して、いずれかの領域に囲い込もうとしているのではない。そうではなく、本論の課題は、むしろ逆に、移民の文学が引き起こさずにはいない文学および文化の帰属性/非帰属性に関する問いを、増幅させて投げかけ直してみることにある。移民として他国に渡り、ホスト社会の文化に接触しつつも、なお自国の文化を保持し続けた人々。醤油を輸入し、日本の新聞雑誌を定期購読し、「明治」を使い続け、天皇を崇拝し、しかし日本政府からはほぼ見捨てられようとしていた人々。彼らの文化はどこかに帰属するのだろうか。日本だろうか、アメリカもしくはカナダだろうか。あるいはそうした国ごとに分割しようとする思考に異議を申し立てるきっかけとなる何かなのだろうか。あるいは、移民文学とは帰属的な思考とは折り合わない何らかのものだとしたなら、ではこれまで人々が「日本文学」と呼び慣わしてきたものは、それほどその帰属性が自明なものなのだろうか。

そして帰属の問題を考えるなら、当然その安定性を揺るがした〈移動〉と〈定着〉いう営為も問題にしなければならないだろう。移民たちは自分たちの故郷を捨て、新しい土地に住み着き、そして新しい社会を形成した。移動し定着するのは人だけではない。移民は、さまざまなものを運ぶ。身の回りの品々から、食糧、商品、土産、そして書物、情報、知識。しかも、そうした移動は継続的に起こり続ける。移民地という文化的な飛び地を維持するためには、受入社会と移民地、そして故国を結ぶ、人と物と情報の流通網が必要である。一世の文学・文化を考えるときには、必然的にこうしたネットワークの存在を視野に入れることが要請されるのだ。──だが、考えてみよう。文化を創出し維持するネットワークとは、はたして移民文化だけに固有の問題だろうか。日本文学にしろ、アメリカ文学にしろ、人や物、情報の流れなくしてはありえないことに変わりないのではないのか。ここで問いは、移民文化に固有の問題から、移民文化を通して考えられる、より広い、文化と〈移動〉〈定着〉をめぐる問題へと開かれる。移民あるいは移民文学を、特殊なものとして切り取り、称揚することにあまり興味はない。自明のものとして見せかける帰属的な思考を問い直し、〈移動〉と〈定着〉が文化の生成にいかに関わるかを考察する入口として、一世の文学を考えてみること、それが本論の課題である。「吾輩の見たる亜米利加」というテキストが抱えもつ論点の数々は、そのための格好の手助けをしてくれるだろう。

「吾輩の見たる亜米利加」は保坂帰一(亀三郎)という日系移民一世のジャーナリストによって、一九一三年(上巻)、一四年(下巻)に発表された小説である。出版地は東京で、日本とアメリカ合衆国の双方で販売されている(2)。保坂帰一の履歴にはいまだ不明な部分が多い。一九一三年三月一八日の日付をもつ保坂帰一宛の夏目漱石書簡が、「十年振に故国へ帰られたあなたの〔・・・〕」(3)となっているところをみると、一九〇〇年代の早い時期に渡米したものと見られる。その後、サンフランシスコを中心とした太平洋岸で雑誌『殖民の友』を発行したり、日本語新聞『新世界』のサンノゼ支社の記者をしたことがわかっている(4)。国立国会図書館には保坂帰一の著作がこのほかに二点収蔵されているが、これらからわかるのも、一九二一年頃には帰国していたらしいこと、一九三八年には中学校で英語科の教員をするかたわら、民眼協会という出版社を経営し、著述活動を行っていたらしいという程度のことである(5)。

「吾輩の見たる亜米利加」の内容を簡略にまとめると、次のようになる。苦沙弥先生のところで飼われていた猫(漱石「吾輩は猫である」の主人公)が、水甕に落ちたあと蘇生、横浜港から汽船に潜り込んでサンフランシスコに渡り、当地の日本人移民のようすを見聞する。チャイナタウン、賭博、一九〇六年の大震災、日本人街のようす、一世たちの生活ぶりなどの紹介がある一方、日系児童隔離問題、日米紳士協約、ハワイからの転航禁止問題、大和民族優秀論、日本民族の膨脹と米国殖民、条約改正問題など、ほとんど論説に近い章も含んでいる(目次参照)。

念のため言えば、この作品は有名であるどころか、現在では知る人はほとんどいない──したがって研究・分析されたことも私の知る限り一度もない──作品である。なぜ、そうしたマイナーな作品をわざわざここで取り上げるのか、その理由を簡単に説明しておく。

一九世紀後半からはじまった北米への日本人移民は、一九一〇年前後を境に、出稼ぎから定住へとその指向が変わっていったと言われている(6)。私の考えでは、一世の日本語文学がその質を変えはじめるのも、ほぼこの変化と対応している。つまり、定住指向の作者による、定住者のための文学が明確に現れはじめるのが、この一九一〇年以降であるということである。「吾輩の見たる亜米利加」はこの時期に現れ、後に見るように「郷土文学」という評価をえた作品である。

作品の浩瀚さも目を引く。目次の膨大な章の数が示すとおり、作品は上下二冊、合計約九〇〇ページのかなりの長篇となっている。おそらく、北米日系一世による日本語小説としてもっとも長いものの一つであろう。

しかも、その内容が二〇世紀初頭のサンフランシスコの日系人の生活を、事細かに描いているところに重要さがある。第二次世界大戦以前のアメリカの日系人の資料は、あまり数多く残されていない。第二次大戦中の強制移住と一九〇六年のサンフランシスコ大震災という二つの災禍のために、多くの資料が消滅してしまっているからである(7)。この点で、「吾輩の見たる亜米利加」の描写は当時を物語る貴重な記述であり、しかもそれが外交資料などではない、移民自身の目を通した生き生きとした小説となっているところに大きな価値がある。

最後に、近代日本文学との関連の問題がある。先に述べたように、この小説は夏目漱石の「吾輩は猫である」の続編の体裁を取っている。この形式は、移民地という複数の文化が衝突する場所においては、非常に興味深い事例の一つとなる。「母国」の文化の継承と、「受入国」の文化との出会い、そして新しい社会でのその変容と生成とを計る刺激的な具体例となるからである。

そもそも、なぜ保坂帰一はこのような作品を、わざわざ続編という形式を用いながら書いたのだろうか。彼が語る理由を聞いておこう。

米国に居る総ての人の親も、亦其児の為めに自分の親の様に、心配して居るのであると思ふ時に、出来得るならば私等の日常生活と周囲の模様を、其儘に写して話して上げたいと思ふ事が、幾度だか知れない。是れが此書を公にした一つの理由である。

的確な事実に拠つて拙劣な外交が如何に人民を苦しめたか、発展を阻礙したかを記述して、其責のある所を明にしたい。而して将来其過を再びしたくない、と思ふのである。

私の二十から三十迄米国に於ける生活の中に、是は日本でも斯くあらせ度いと感じた事が数少くない。又米国に居る日本人即吾々同士の中にも改善し度き事、進歩させ度き事なども時々思ひついた。

日本の人は米国の移民と一口に云つて、何だか下等な労働者の集団の様に誤解して居る人が多い。海の内外の日本人が、相互に了解すると云ふ事は、是からの日本の発展には是非共必要な事である。 (以上PREFACEは頁なし)

移民生活の実情を知らせる、日本政府の外交政策を批判する、日本人および日系移民へアドバイスを送る、内地人と移民との融和をはかる、というのがこの書物の目的だというわけである。そして以上の目的を果たすために、保坂は続編という形式を借りることにした。彼は言う。「私が猫をして云はしめた理由は、人間が人間と云ふ者に余りに執着した結果、人間自身が解らなくなつて仕舞つて居るから、敢て猫君の一喝に依頼した訳である」。人間たちは自分自身のことをよく理解できなくなってしまっている。だから猫の目という外部の視線を導入することによって、人間の振る舞いを批判する、というのである。実際、この視線の導入は非常に興味深い効果を生んでいる。日系移民の直面した最も大きな問題の一つは、人種差別である。猫の目で見る、ということは、こうした人間同士が行う差別をその外から見うるということである。この小説の価値の一端は、実はこの点にあると私は考えているのだが、この点についてはもう少し後でより詳しく検討することにしよう。

猫を主人公とした理由については、保坂自身が語ることとは別の面からも考えられる。保坂の語る四点の執筆動機には、かなり硬いものも含まれている。下巻の後半など、外交論や殖民論などが延々と展開され、ほとんど小説ではなく論説に近い体裁になっている。おそらく小説という形式を選ばなかった場合、この作品はかなり堅苦しい内容をもつ、高度に専門化した読者を対象とした書物になっただろう。保坂はそれを望まず、議論の精密化よりも、より開かれた読者対象を目指して小説という体裁を選んだと考えられるのである。

しかも、彼が選んだのは漱石の「猫」であった。「吾輩は猫である」は漱石作品のなかでも有数のベストセラーであり、非常に幅広い読者層を誇った作品だ。別の論文で論じたことがあるため詳細はさけるが、その人気を当て込んで、数多くの追随作や焼き直しが生産された(8)。たんに猫を犬にしたり鼠にしたりしただけの作品もあるが、まさに保坂のように、専門知識を易しく説くために「吾輩は猫である」の体裁を借りた作品も少なくない。「猫」の知名度を利用するだけで、ある程度の商売になったのである。保坂の小説は、明らかにこうした焼き直し諸作品群の圏内にあった(9)。

こうした続編や焼き直しなどという創作の形態には、前提とされていることがある。それは、文学に関わる読者のリテラシーの存在である。つまり、続編や焼き直しがそれとして機能しうるのは、読者がその「原作」の存在を認知しているからだといえる。当然といえば当然だが、思い起こしておきたいのは、ここで問題になっているのは移民の文学だ、という点である。問われているのは、移民の日本文学に関するリテラシーなのである。

メディア研究などを例外として、移民研究の多くは社会的教育的階層構造におけるトップエリート(官費留学生、著名人など)と下層(労働移民、売春婦など)に焦点を当てる傾向が強い。移民の文学的リテラシーを考えることにより、こうした関心の偏りに修正を加えることができる。同時代の日本の文学状況を考えてみても、文学の生産/享受の担い手となるもっとも大きな層は中等程度の教育を受けた青年男女である。日系一世の日本語文学の担い手たちも、やはりこうした中間層──ただしこの時期の移民地の傾向として女性は圧倒的に少ない──だった。移民文学の担い手を考えることは、これまでそれほど注目されてこなかった、働きながら学んでいた、あるいは学びたいと願っていた青年たちの生活と文化に光を当てることにつながるのである。

作品から、こうした階層の移民たちのリテラシーのレベルを示す箇所を検討してみよう。

『君、夏目漱石は近来自然主義になつたらしいねー』何処からか誰かゞ云ふ。/『イヤ。ありあ君、自然主義には大反対さ朝日の論壇を見給へ』と外の一人が云ふ。/『でも近来芸妓げいしや買をして細君に叱られた相ぢやないか』と前の男が真面目に云つて居ると。側かたはらから『イヤ漱石は近来貨殖に汲々たりつて「新潮」と云ふ雑誌に出て居たから、慈善主義ぢや無からう』と横槍を入れる男がある。/『君の云ふ事は少しも分らない。第一君は自然主義と社会主義の区別を知らないぢやないか』と始めの男が猛烈に冷かす。(348-349頁、/は原文改行、以下同)

人々は『朝日新聞』、『新潮』などの新聞雑誌を読み、そこに掲載された文壇のゴシップを楽しげに話し合っている。場所は、「桂庵」と呼ばれる日本人向けの職業紹介所である。太平洋を隔てた東京の文壇の噂話が、サンフランシスコの日本人求職者たちの時間つぶしの会話にのぼる、といったような関係性を保坂は描き出している。自然主義を慈善主義と聞き違え、さらに社会主義と混同するなど、知識の不確かさが浮き彫りにされるような書き方をされてはいるものの、それでも彼らが文学に一定の関心を払い、興味も知識も持つ存在として描かれていることは確実である。

実際、「吾輩の見たる亜米利加」には近代日本文学──当時の現代文学の話題が数多く現れる。主人の綺伊地きいぢ君は船中ではじめて猫と会った時、漱石の「吾輩は猫である」を読んでいたし、猫が次に再会した時にも、彼らは「吾輩を省みないで、鏡花がどうだとか、自然主義がなんだとか話して居」(119-120頁)た。さらに主人や猫は小説中で詩を作ったりまでしている。もちろん、これらを安易に現実の移民たちと同一視することはできないが、「吾輩の見たる亜米利加」に描かれるある種の移民たちが、文学を娯楽の一つとして、あるいはそれ以上のものとしてみなしているのは確かである。

ここで注意しておきたいのは、こうした移民たちの近代日本文学への関心が、たんに彼らの個人的な性向や好みの問題として考えてすむものではないということである。思い出したいのは先の引用で、桂庵で時間を潰す労働者たちが『朝日新聞』、『新潮』などの新聞雑誌を読んでいたということである。彼らの知識は、次々にやってくる新しい情報によって更新されていた。つまり、彼らの文学への関心は日本とアメリカとを結ぶ情報の流通システムの存在によって支えられたものだったのである。

たとえば、私の手元にサンフランシスコにあったある日系人の書店、小野五車堂の広告がある(10)。「小野五車堂販売雑誌総目録」と題された一覧は、「政治社会之部」「小説講談之部」などに分けられ、合計七二種類もの雑誌が列挙されており、書店での直接購入のほか、定期購読、通信販売などができることが謳われている。これらの例が示すのは、二〇世紀初頭にはサンフランシスコやロサンゼルス、シアトルなどの都市部を中心にしてかなり高度な日本語メディア空間が出現していたということである(こうしたメディア空間の成立については、現在別の論文を準備している)。

こうした日本語メディアの盛況を支えていたのは、日本人移民の読書欲とその背景となっていた比較的高度な日本語リテラシー、そして英語のリテラシー不足である。

作品には、アメリカにいながらこうした日本語の空間に浸り続けるある読者の姿が描かれている。

此の日本人は誠に妙な人間である。毎月々々十何冊と云ふ日本の雑誌を買つて来る。中央公論や太陽もあれば、文芸倶楽部、新小説もある。夫れを毎日日課のやうに、夜の一時頃迄読む。而そして昼間二時間許り昼寝をする。友人も来なければ外出も滅多には為ない。働いて来ては青い沈鬱な顔をして夜一時頃迄雑誌を読む。唯夫れ丈けである。(215頁)

彼は裕福な白人の家庭で下働きをする青年であるが、もちろん英語も上手ではなく、のみならず日本人の社会にも溶け込めないでいるようすで、ひたすら日本から届けられる雑誌を読み、日本語の世界に閉じこもっている人間として描かれている。移民地の日本語空間は、こうした孤独な読者の出現を許すほどに高度に発達し、祖国と居留地との密接な交流を実現させていた。日本、アメリカ、移民地を結ぶ流通網の形成と、それをもとに発達した日本語空間の存在こそ、一世たちの文学を支えたシステムだったのだ。

先に整理したように、「吾輩の見たる亜米利加」という作品の価値の一つは、外交資料でも統計でもないかたちで、移民たちの姿を書き残してくれたことにある。前節で示した文学に関心を寄せる移民たちのようすをはじめ、移民船の三等船室の風景、「日本人街」のようす、家事労働の実際、また『日米新聞』社主の安孫子久太郎、ポテト・キングと呼ばれた牛島謹爾など実名で登場する人物も少なくない。次にあげたのは、サンフランシスコに住む日系移民たちの天長節(天皇誕生日)の祝い方である。

萩原公園と云ふのは萩原と云ふ人が経営して居る日本式の庭園で平生は白人の縦覧に供して日本茶を薦めて居る。天長節は此処を借り切つて領事や日本人団体の主催で、一切の日本人が自由に出入して、種々の余興を見ながら日本服を着た婦人連の接待でビーヤを飲みサンドウイツチを食ふ。〔・・・〕天長節は日本人に取つて心から楽しい一日である相だ。(297頁)

PREFACEで保坂が述べていたように、小説は故国日本に住む人々たちに移民の姿を伝える役割を付与されていた。そのため、作品はこうした細部の描写に富んでいる。この天長節の場面など、式典の模様を写した写真も掲載されており、当時の雰囲気をさらによく伝えている。

さて、ここであらためて注意を喚起しておきたいのは、こうした移民社会の描写が、猫の目という仮構された〈外〉を介してなされていたという点である。冒頭でも引用したように、保坂はこのもくろみを、「人間が人間と云ふ者に余りに執着した結果、人間自身が解らなくなつて仕舞つて居るから」(PREFACE、頁なし)だと説明していた。つまり、保坂は人間を外からながめ、批判するために、猫という外部の存在を必要としたのである。このことは、まさに人間同士の「執着」によってもたらされる搾取と差別の問題を取り扱うとき、重要になる。

一世たちの歴史は、生活のための苦心の歴史であり、排斥運動との戦いの歴史でもある。日本人移民に対するアメリカ社会の反応と、そのなかで生きる一世の姿とを、小説はどのように描いたのか。移民をめぐって生産された表象と表象の葛藤のありさまを検討してみよう。

〈日本〉および〈日本人〉の表象をめぐるこの時期のアメリカの状況を簡単に概観すれば、まず一部で巻き起こっていた〈日本趣味〉のブームが目に入る。フィラデルフィア万国博覧会(一八七六年)やシカゴ万国博覧会(一八九三年)の展示をきっかけとし(11)、一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて巻き起こった〈日本モノthings Japanese〉の流行である。文学に関連するところでみても、J・L・ロングJohn Luther Long (1861-1927)の『マダム・バタフライ』が一八九八年。これは一九〇〇年にロングとD・ベラスコDavid Belascoによって舞台化され、こちらの方が有名である。またイギリス人の父と中国人の母を持ち、自らは日本の貴族の娘と名乗って小説を書いたオノト・ワタナOnoto Watanna (Winnifred Eaton, 1879-1954)がおり、Miss Num`e of Japan(1899), A Japanese Nightingale(1901)などの作品を書いている。一九九九年に復刻されたMiss Num`e of Japanの解説でオオイシは次のように指摘している。イートンの小説は、「日本人の美術家によって挿絵が描かれ、ギフト・ブックとして大々的に販売された。著者は、日本ものが大流行する中、皆におなじみの、中心的な人物となった」(xxii頁)(12)。ただし、こうしたオリエンタリズムと呼ぶほかないアメリカ社会のジャポニスムは、しかし一方では、一世たちにとって好都合な面もあった。〈日本モノ〉の販売は移民たちの有力な商売の一つとなったからである(13)。

さて、「日本」が審美化され、商品化される一方で、日本人移民の増加がアメリカ人労働者たちの職を脅かすものとして注目されはじめる。カリフォルニアなど太平洋岸では、一九〇〇年代初頭から排日運動が起こり始め、一九〇五年には最初のアジア人排斥団体であるAsiatic Exclusion Leageが創立されている。こうした社会的な排斥運動と平行して、否定的存在、拒否すべき存在としての日本人の表象化もはじまる。デニス・M・オガワは初期の日系アメリカ人の否定的ステレオタイプとして、「高度に非アメリカ人的」で、「劣った市民」であり、「性的にアグレッシヴ」で、「国際的脅威の一部」であるとされていたことを指摘している(14)。

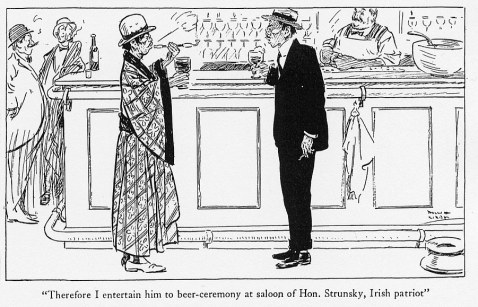

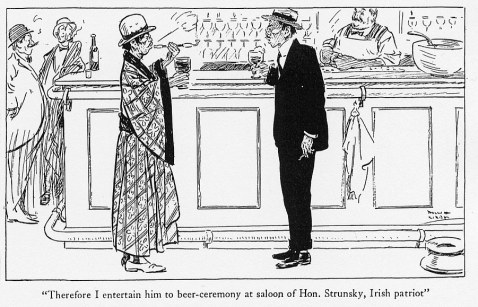

一つの格好の例として挙げられそうなのが、ウォレス・アーウィンWallace Irwin(1876-1959) のLetters of a Japanese schoolboy である。この作品は、ハシムラ・東郷という日本人スクールボーイがニューヨークの新聞社に宛てて書いた手紙、という設定の短編集である。「有色人種」に対するステレオタイプを利用しながら、面白おかしくアメリカ社会──白人社会も含んでいる──を風刺したものだ。

私のおじさんのニチは江戸の大工なんですが、非常に長い滞在のためにサンフランシスコにやってきました〔注:帰る気がないことを暗示〕。彼はまったくもってお洒落な日本人で、アメリカ流のパンツとベストについて徹底的に無理解です。だから見ていて恥ずかしくなるようなキモノにこだわっています。私は彼にダービーハットをかぶせてやりました〔・・・〕。日本のキモノに新たにつけ加えられたアメリカのダービーハットは、近代日本を見事に象徴しています。それは実にぞっとするような光景です。(拙訳、131頁)(15)

親戚を頼って次々にやってくる日本人の移民、日本式と欧米式との奇妙な混合、そしておかしな英語。これが「近代日本」の姿であり、そこからアメリカにやってくる移民たちは、「高度に非アメリカ人的」で「劣った市民」と考えられるのである(図)。

(図Letters of a Japanese Schoolboy, illustrated by Rollin Kirby.

さて、こうした表象される日本を一方に置いてみれば、「吾輩の見たる亜米利加」は表象される側から表象し返すテキスト、として見ることもできる。今確認したような、日本人移民をめぐる状況を作品は、いかに描いただろうか。興味深い場面を二つ検討する。

小説の中で、日系移民の青年である猫の主人綺伊地きいぢ君は一時金持ちの白人家庭で家事を手伝う仕事──スクールボーイをしていた。雇い主は日米貿易に携わる会社の社長と考えられ、アイルランド人の女性と二人の日本人を使用人として使い、六万ドル分の日本美術品を収集する人物として登場する。

まずは第十七章「エコノミー」からである。主人公の友人でハウスワークをしている布知田ふちだ君が、誤ってカットグラスを割ってしまい、簡単に割れるそれを「不経済アンエコノミカル」だと批判したのに対し、雇い主の主婦は「人はエコノミーのみにて生きるものに非ずですよ」と答え、例として日本美術品のコレクションを示す場面がある。彼女は歌麿、北斎、日本刀などを見せ、「之等の品は余りエコノミカルではないぢやありませんか」と日本美術の非経済的な特徴を指摘しつつ反論する。さらに小さな聖書を示し値段を当てさせる。「一弗位でせう」と答えた布知田君に対し、主婦は「青年ヤングマンよ紙ペーパーとインキの代しろをのみ計算する勿れ。人はエコノミーのみにて生きるものに非ず」と言う。布知田君はこの経験を回想しつつ、「僕は頭から冷水を浴びせられた様に感じたよ。亜米利加は拝金国で其女は虚栄の権化だと思つて居たら、却々偉い処があるぢやあないか」(138-139頁)と綺伊地君に語る。

もう一つは、第十八章「再離」からである。スクールボーイの仕事をやめるにあたって、綺伊地君はその家の主人ミスター・ウィルソン(雇用者)から次のようなアドバイスをもらう。「私の思ふには、日本人は実に尊敬すべき性格を持つて居る人種である。〔・・・〕併し現在の所では日本人の社会的地位も低いし、夫れに人種的僻見も加はつて、日本人を馬鹿にする白人もあるが、之れは日本人の忍耐力と白人の了解とによつて、時の経つに従つて此んな感情は除去さるゝであらう。〔・・・〕米国に居る日本人は丁度両人種の間にトンネルを掘る役に当つたのである。昔、白人が此土地へ殖民しようした時には同じく非常な苦痛と犠牲とを払つた。米国に居る日本人は其積りで確しつかりやらねば行かぬ」(147-148頁)。それからミスター・ウィルソンは聖書を取り出し、「一粒の麦」の一節を読み上げる。綺伊地君は「僕は耶蘇教徒クリスチヤンぢやないが、主人についてエーメンの声が腹の底から出たよ。而して此のウエブスターの大字書を呉れたよ」(148-149頁)と語る。

二つの場面には、当時一世たちの生活を取り巻いていた重要な問題のいくつかが、集約的に現れている。まずテキストは、場面の設定を移民たちの雇用者である白人家庭においた。雇い主は日米貿易にたずさわる会社の社長とされる。スクールボーイの日常を細かに語っていく一方で、作品は日本を審美化し美術品として収集するオリエンタリズムに言及する。美的な収集の対象としての「日本」と、安価な労働力としての日本人の姿が描き出されていく。さらに小説は、登場人物の語りを通して、人種差別・排日へも言及し、キリスト教/ピューリタニズムによる教化の瞬間を捉え、日系移民の英語へ適応していくようすまで描き出していく。「吾輩の見たる亜米利加」のテキストには、二〇世紀初頭のアメリカの日本をめぐる状況が、正確に描き込まれているのである。

ただし実のところ、語りを進める主人公の猫は、こうした事態にさほど批判的ではなく、当の労働者である綺伊地君たちも、むしろ上記の白人家庭に対しては好意的ですらある。主婦の、高価な日本美術品を例にして言うエコノミーのみに非ずの言葉は、実はエコノミー(主人の日米貿易、アイルランド人・日本人の安い労働賃金など)によって支えられているわけであるし、白人のやり方をまねよ、聖書を尊重し、英語を学べ、という雇い主の言葉は、一種の柔らかな同化主義の言説ともなっている。つまり、ここはオリエンタリズムによる不均衡な収奪と、日系移民がアメリカ的価値観を受け入れる瞬間とを描き出していると言えるのだが、猫はそうした事態を語るとき、ほとんど文中に顔を出さない。それゆえテキストは、理解のある白人家庭とそこでアメリカ的価値観になじんでいく日本人移民労働者という図式を越えることはない。せっかく用意された〈外部〉である猫の目は、ここでは機能していないのである。「吾輩の見たる亜米利加」は、一世たちをめぐるオリエンタリズムと商品化と排斥、そして同化主義の言説を正確に描き込みながらも、その外部のまなざしを獲得するところまではたどり着いていないようである。

最後の問題の検討に入りたい。以上のように二〇世紀初頭の一世たちの姿を鋭く描き出していたこのテキストが、どのような形で流通していたのか。言い換えれば、どのような読者に向かって書かれ、どのような経路で差し向けられていたのか、考えてみたい。

冒頭の書誌のところで触れたように、この小説は東京で印刷されていた。サンフランシスコの日系新聞に掲載された広告からもわかるように、下巻の場合、日本では東京の有文堂が予約販売の窓口とされ、アメリカ本土およびハワイでは、著者の保坂帰一自身が申し込みの窓口となっていた。小説は、故国・日本で読まれることと、移民地で読まれることとを同時に目指していたわけである。第二節で簡単に触れたように、この当時すでに日本とアメリカの移民地の間で、物理的にも思想的・文化的にも交流が盛んだった。保坂は、まずこの密接な交流のシステムを前提とし、それを利用する中で自らのメッセージを小説という形を取りつつその双方に向けて発信しようとしたといえる。

実は、このやり方──すなわち移民地(亡命地)から日本へ政治的メッセージを送るという方法は、自由民権時代の新聞の出し方と同じである。一九世紀末に日本政府に弾圧された政治運動家たちの一部がアメリカに渡り、そこを拠点として主に日本向けに新聞を発行していたことは、すでによく知られている(16)。保坂は、政治的メッセージを祖国に届けるという、米国に日系社会が登場した当初からあった形式に従いつつ、さらに移民たち自身にも届ける道を選んだのである。これは一世たちが、出稼ぎから定住の道へと進み始めた時代に、ふさわしい選択だった。

そしてその保坂が届けようとした政治的メッセージの一つが、移民論であり殖民論だった。保坂の基本的な発想は次のようなものである。「移民は自然の法則に悖らず、人道に反せざる人口調節法で、兼て国家の勢力を外に増加する法である」(410-411頁)。読解の鍵になるのは「人口調節」と「国家の勢力を外に増加する」という箇所である。この発想を支えていたのが、社会進化論である。

諸君。世界の生物は自然淘汰によつて進化を続けて来た。或時はマンモースや大蜥蜴の全盛の時代も有つた相であるが、今日は人間が其優勝者となつた。人間の中でも種々いろ/\な人種があつて、始終生存競争を続けて来て適者生存、優勝劣敗の法則によつて今日に至つた。今日存在して居る人間の種族の中でも勢隆々たるものもあれば衰亡に瀕しつゝある種族もある。〔・・・〕夫れで現在隆盛を極めつゝあるものが即ち世界列強ウワールドパワーなるものを形作つて居るのである。(381頁)

日本も此頃漸く此の班に入つた。(382頁)

社会進化論は、帝国主義・植民地主義を正当化し、民族の膨脹という欲望を育てる。もちろん、主人公が唱える論は、移民論・植民論として、それほど目新しいものではない。社会進化論的発想に基づいた、いわゆる膨脹主義と言われる言説は、明治期の日本では珍しいものではなかったからである。

しかし、ここで興味深いのは、この主張が、当の移民自身の口から出ている、という点である。しかも、その移民は──彼等自身自覚していたところだが──、まさにこのとき、祖国日本から切り捨てられようとしていた存在だった。

大和民族の世界的発展、平和的膨脹は已に吾人によつて先鞭をつけられた。而して其基礎は年一年に出来た。然るに今や一大障碍に出会するの止むを得ざるに立ち至つた。即ち中うちには排日の運動が起つて来て、吾人の伸びんとする枝葉を枯らし、外には故国同胞の誤解と故国政策の過誤があつて吾人の根を絶ち幹を枯らさうとして居る。(431頁)

時代は、排日運動が高まり、ハワイ経由でアメリカ本土に入る移民が禁止され、日本人児童が隔離され、日本人による土地の所有も制限されようかという、一世たちにとっては厳しさが増す時代だった。その上、頼みにしたい祖国日本は、アメリカ政府との関係を保つことを優先する姿勢を示し続けていた。一九〇八年には日米紳士協約をアメリカ政府と結び、労働者の移民を禁止するに至る。引用で主人公が糾弾しているのは、こういう事態である。これを踏まえて言えば、移民論としての「吾輩の見たる亜米利加」が訴えようとしていた政治的メッセージは、移民の現状を理解し、その祖国日本に対する貢献の大きさを評価し、我々に手を差し伸べよ、というように要約できる。

しかし、現在の目から見て問題なのは、そうした移民自身の切実な要求の声が、膨脹主義という帝国主義の言説を借りて主張されてしまったことである。これにより、少数者であり弱者であった移民の声は、受入社会であるアメリカ国内における説得力を持ちえないものとなってしまっただけでなく、社会進化論が不可避的に創り出す「劣った者」──当時の日本人移民の発想では、中国系やアフリカ系の移民や市民たち──への、差別意識までも内包する結果になってしまった。むろんこれは、当の彼らが不利益を被っているアメリカ社会の「人種的階層」構造に、自らを適合させてしまうことにもなる。

一方、アメリカの日本人移民社会に向けて書かれた、というこの作品のもう一つの側面を考えるとき、論説ではなく、小説だったというこの作品の性格は、興味深いものとなる。あらためて振り返れば、この作品のもっとも大きな特徴の一つは、猫の目という〈外〉を導入した点だった。これは小説であればこそ可能なフィクションだった。その〈外〉というフィクションの仕掛けがもたらしたのが、次のような視角だった。

場面は、ある夜猫たちが屋根の上で催した「懇親会バンクエツト」でのことある。些細なことをきっかけに猫たちの間にトラブルが巻き起こり、吾輩が他の猫たち──それぞれイタリア、アイルランド、ドイツ産とされる──から「ジヤツプ」と呼ばれ排斥を受ける。そこへ祖父母がイギリス生まれという猫が仲裁に入る。引用はその猫、スミス君の言である。

人間は人種上の区別を立てゝ他を排斥しようとするが、之れは正義人道の上より云ふも、世界の平和と云ふ上より云ふも甚だしき矛盾である。吾々猫たるものは些々たる毛色の如何に依つて決して毛嫌ひなどを為すべきもので無い。(265頁)

演説を聴き、満場の猫たちは喝采する。テキストは、他にも「黒人の所に飼はれて居るブラツク君」という猫を登場させ、奴隷制廃止にも言及するなど、明らさまに当時のアメリカの人種および民族構成を反映させながら、人間たちが保持する差別の慣習を〈外〉から批判しようとする。猫たちは、人間たちの価値観を超えるような、平等で理性的な知性を持った存在として描かれ、時に人間の頑迷さを見下す言葉すら発するのである。もし、この視点が充分に機能すれば、先ほどのような帝国主義的な言説はおそらく相対化できたであろう。

しかし、実際には、猫の吾輩は、安定した外部にはおらず、頻繁に人間たち──それも日本人の価値観に取りこまれてしまっている。たとえば次の場面、猫は日本の艦隊がサンフランシスコに来るのを見てすっかり感激してしまう。

我輩は声も出ない。嬉しい感が極まつて身震がした。恐らく如何に賢明な読者と云へども外国に居て、自国軍艦を見た機会に遭遇しない人には其感じは解るまい。〔・・・〕美しき威厳、光ある平和と云ふ光景は眼前に展開せられた。天晴東洋の盟主たる一国を代表して善隣の誼よしみを厚うすべく訪問した巨人の礼あり威ある美しき容姿は油の如き海を静に滑つて湾の奥へ奥へと行く。(122-123頁)}

今日の目から見た「吾輩の見たる亜米利加」の限界は、明らかである。しかし言い換えれば、一九世紀末から二〇世紀前半の世界を生きた一世たちの立場と思想そのものが、一筋縄ではいかない複雑なものであり、ある場合には矛盾に満ちたものだったといえる。作品はその矛盾をあますところなく記録し、我々の目の前に残しているのである。

この一世たちの姿を、その矛盾をもふくめて描いたという点こそ──これは逆説的な言い方になるが──、「郷土文学」というにふさわしいのではないか、と私は考えている。サンフランシスコに本社があった日本語新聞『日米』掲載の「吾輩の見たる亜米利加」の広告には、次のような宣伝文句が書かれている。「母国の文壇を驚かしたる在米日本人の郷土文学」(17)。「郷土」すなわち、「ふるさと」である。ここで読みとれるのは、当初出稼ぎ移民たちの滞在地として出発した移民地が、「ふるさと」と呼ばれうるほどの位置を獲得し始めていたこと、つまり、移民たちの意識が、アメリカに定住し、その土地に根ざした指向を持ち始めていたということである。そして「吾輩の見たる亜米利加」は、そうした移民たち自身の経験と思想から出てきた文学として捉えられていたのである。

「吾輩の見たる亜米利加」は二〇世紀初頭の日系移民の姿を現在の我々の前に詳細に残してくれている第一級の文学作品であると評価できる。それは、日本の近代文学と移民地で生まれつつあった日本語文学との密接なつながりを示すとともに、移民地に生きる一世たちの姿を具体的に描き残してくれている。しかも、それを猫の目というフィクションを用いながら、日米紳士協約以後の政治的社会的状況を批判的に〈外〉の視点を確保しながら捉えようとしているところにとりわけ価値があるといえる。

またこの作品は、非常に高度な発展を遂げていた移民地の日本語メディア、書店・出版などの流通網、文学的関心などへの言及を含んでいる。いずれも日本と移民地、そしてホスト社会アメリカを還流する人・物・情報の流れ抜きでは成立しない。一世たちの移民地は、孤絶した特殊な空間としてではなく、そこに出入する非常に多くの流れによって動的に構成される複合的な場所として考え直されなければならないだろう。一世の日本語文学を考えることは、移民地・故国・受入国を結ぶネットワークを考えることであり、〈移動〉と〈定着〉双方の動きから生まれ出る文化生成のありさまを思考することである。

◆上篇

一 蘇生

二 思はぬ旅

三 孤独

四 三等船室

五 キングと喧嘩

六 大暴風雨

七 運命

八 旧の古巣

九 上陸

十 黄信号

十一 支那街

十二 支那賭博

十三 大震災

十四 再会

十五 家内労働

十六 上流の家庭

十七 エコノミー

十八 再離

十九 亜米利加の中学校(其一)

二十 亜米利加の中学校(其二)

二十一 亜米利加の中学校(其三)

二十二 徹夜事件

二十三 日本の児童教育

二十四 米国の日曜日

二十五 舞踏会(其一)

二十六 舞踏会(其二)

二十七 舞踏会(其三)

二十八 放浪

二十九 下等な家

三 十 日本人の靴屋

三十一 吾輩の尻尾

三十二 運命論

三十三 亜米利加の猫

三十四 バーゲンデー

三十五 改良すべき教育上の二問題

三十六 美しい家庭

三十七 隔離学校問題

三十八 異境の天長節

三十九 棚田商店

四 十 日本人街(其一)

四十一 日本人街(其二)

四十二 料理亭

四十三 排斥問題と自制

四十四 X光線

四十五 日本人桂庵

四十六 川竹君

四十七 大和民族の発展(其一)

四十八 米国の新年

四十九 神通力

五 十 大和民族の発展(其二)

五十一 スカンク

五十二 大和民族の発展(其三)

五十三 世界の檜舞台

五十四 吹毛会

五十五 章魚の足

五十六 哲冷さんの論文

五十七 ヒヨツトコの研究

◆下篇

五十八 布哇転航禁止

五十九 日本の外交

六 十 アリストートルの錯覚イリユージヨン

六十一 源さん

六十二 趣味の輸入

六十三 チヤイナ飯

六十四 美人は皮相のみビユーチー イズ スキンヂープ

六十五 日本人銀行の破産

六十六 日本民族興亡の危機

六十七 海岸の結婚式

六十八 練習艦隊「阿蘇」「宗谷」来る

六十九 経国の獅子児

七 十 議論の外交と人情の外交

七十一 消極的外交の失敗

七十二 成功と結婚

七十三 写真結婚

七十四 婦人の覚悟

七十五 海外発展と徴兵問題

七十六 てなべ会

七十七 児童教育機関

七十八 日本の婦人と西洋の婦人

七十九 洛機ロツキーの西

八 十 按摩と催眠術

八十一 ペタルマ

八十二 カールマークス君

八十三 牝牛鈴カーウベル

八十四 天幕生活

八十五 商売繁昌の秘訣

八十六 銅像株式会社

八十七 日本実業観光団

八十八 信用

八十九 沢庵石の米国人土台石の日本人

九 十 日本国民の一大弱点

九十一 堺推さかひおし

九十二 大和民族優秀論

九十三 日本民族の膨脹と米国殖民(其一) 生物学上より見たる移民殖民、日本民族の発達と朝鮮支那との交渉

九十四 日本民族の膨脹と米国殖民(其二) 日本民族の発達と白色人種との交渉日本現在の苦境果して誰れの罪ぞ

九十五 日本民族の膨脹と米国殖民(其三) 民族の自然的膨脹を抑止するの危険と戦争の惨害、好適なる移民地とは何ぞ─米国に於ける日本人の経済的政治的勢力

九十六 日本民族の膨脹と米国殖民(其四) 源さんの真理─丁稚と移民、養子と帰化─東京の越後屋と米国の日本屋

九十七 日本民族の膨脹と米国殖民(其五) 過去の移民と故国同胞の誤解─自覚せし殖民、日本民族の使命

九十八 日米条約の改正

(1)日比(二〇〇一)。

(2)より詳細な書誌情報は以下。[上編]

書名:吾輩の見たる亜米利加、(箱)吾輩乃見たる亜米利加

著者:(奥付)保坂亀三郎、(表紙・見返し)保坂帰一

発行者:下田兵太郎

発行所:有文堂

発行:大正二年一月一日

定価:一円四十銭

*「上」の記述なし、ただし巻末に「上巻の終」とあり。

[下編]

書名:(奥付)吾輩の見たる亜米利加下編、(箱)吾輩之観たる亜米利加下編、(背)我輩の見たるあめりか 下、(表紙)吾輩乃見たる亜米利加 下、(本文冒頭)吾輩の見たる亜米利加 下篇(猫の渡米記)

著者:(奥付)保坂亀三郎、(表紙・見返し)保坂帰一

*著作者兼発行者として、保坂亀三郎

発行所:日米出版協会(所在地は「東京市京橋区木挽町一丁目十四番地」で、著者欄に書かれている保坂の住所に同じ)

発行:大正三年四月十日、(再版)大正三年四月十五日

定価:一円四十銭。

(3)『漱石全集』第十六巻(岩波書店、一九九五年四月、565頁)。「〔保坂帰一『吾輩之観たる亜米利加』下編序〕」として収録されている。

(4)『殖民の友』編集については、上編の二刷に収録された「▲上篇に対する日本及米国新聞雑誌の批評」に「日米(桑港) 保坂帰一氏は米国有数の青年論客なりて嘗て其主幹する雑誌殖民の友誌上に熱烈なる筆を振つて殖民思想の普及と日本外交の振作とに努力せしが〔・・・〕」とある。米国・ハワイにおける下巻の購入申込先は「サンノゼ新世界社内」となっている。たとえば『新世界』一九一三年九月二八日、六面参照。

(5)『英米の少年斥候(ボーイスカウツ運動)』(大阪屋号書店、一九二二年四月)の「自序」に、「昨年帰朝以来」とある。また『蒋介石及支那国民ニ説ク』(保坂帰一著、名取嶬一訳、民眼協会、一九三八年九月)の表紙見返しには「著者は中学校の英語科教員で〔・・・〕」とある。

(6)イチオカ(一九九二)、5頁。

(7)Sakata(1992).

(8)日比(二〇〇一)参照。

(9)実際、保坂の望んだことであるとは考えにくいが、「吾輩の見たる亜米利加」は当初、著者を匿名として、あたかも漱石の猫の「本当の」続編であるかのようにして売られようとしていたらしい。前掲、一九一三年三月一八日付漱石書簡。

(10)『新世界』一九一三年一二月一〇日に附録として付けられた『五車堂商報』に掲載されている。

(11)コーエン(一九九九)、第一章および第二章参照。

(12)Eve Oishi, "Introduction," in Onoto Watanna, Miss Nume of Japan : A Japanese--American Romance, Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1999.

(13)「米人相手の卸売商」(在米日本人会事蹟保存部編纂『在米日本人史』在米日本人会(サンフランシスコ)、一九四〇年一二月、280頁)によれば、一世によるアメリカ人相手の美術雑貨店は一八八〇年代にすでに誕生し、サンフランシスコのグラント・アヴェニューを中心に商売をしており、一九〇三年には組合組織ができるまでになっていた。

(14)Ogawa(1971) 8-25.

(15)Irwin(1909). 原文では東郷は文法的におかしな英語を操つるという設定になっている。``My uncle Nichi, Japanese carpenter of Yeddo, have arrive to S. F. for a very stretched visit. He are a entirely jay Japanese, considerably neglectful of American pant \& vest, so he stick by kimono which should be ashamed. I fix a nice derby hat on him.... American derby annex to Japanese kimono are nice symbol of modern Japan. It appear quite hellish."

(16)田村紀雄、白水繁彦(一九八六)。

(17)『日米』(No.4966、一九一三年九月二八日、6頁)。

付記

本論文は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校において客員研究員(文部科学省在外研究員)として行った研究の一部である。また同校で二〇〇三年一月一八日に開催されたワークショップ"Workshop: Japanese Literature and Global Modernities: Immigration, Occupation, and Capital" (Sponsored by UCLA the Center for Japanese Studies and the Department of East Asian Languages and Cultures)において関連する発表を行い、さまざまな示唆をえた。とりわけ受入教員であり、ワークショップを組織してくださったマイケル・ボーダッシュ先生には感謝を申し上げたい。また本研究は、明治期の文学青年研究および日系移民文学研究に関する研究プロジェクトの成果の一部であり、これに関しては文部科学省科学研究費助成金(課題番号15720031)と平成十五年度筑波大学学内プロジェクト研究費の助成をうけている。