神戸の鈴木漠さんから『連句集 滅紫帖』を頂いたので、ちょっとPRさせていただきます。仲間で句を繋いで楽しむ連句(その前の連歌を含めて)は世界に類例のない文芸形式だと思うのですが、鈴木漠さんは、この伝統を引き継ごうという方の一人です。この本の、ほんの一部を紹介してみます。

蜩がしきりに鳴いて厨に灯(ひ)

猫貌(かほ)洗う夕刊の上

よく笑ひよく食べ君はよく眠る

氏も育ちも揃う釣書

これは歌仙(36句の連句)の一部ですが、詠む人たちの笑い声も聞こえてきます。

Facebookも連句のようになると良いですね。

『おたくさ』は、連句を楽しむグループの同人誌で、何時の頃からか、主宰者の鈴木漠先生が送ってくださるので、お蔭で連句への興味が持続します。

その中の歌仙(36句の連句)の最後の部分(名残の裏)を紹介して見ます。

坂の上和菓子の老舗ひっそりと 静司

折り返し点汗でびっしょり 直道

若き日の恥をあれこれ思い出す 了斎

妻に捧ぐと自分史の序に アンズ

花びらを降らして墓標に風は吹き 士郎

寂光まとい懸る涅槃図 漠

最後から2番目は花の座、最後の挙句は穏やかにという、連句の式目に沿っていますね。

この結社は、神戸を中心とするメンバー11人に、10数人のゲストが加わって、盛んに連句が巻かれています。

数人が前句に句を付けて遊ぶ、連歌、連句、所謂「座の文芸」は、室町時代から江戸時代、全国を風靡した遊びですが、明治になって急速に衰えました。この文芸形式は世界で類例のなく、一種の世界文化遺産と私は思っています。

別所真紀子『雪はことしも』新人物往来社1999

連句同人誌「おたくさ」には、鈴木漠さんの「連句茶話」という連載エッセーがあり、その中で紹介されていたので読み、大変面白く感銘を受けた。短編集で、表題の小説は、芭蕉と越人の関係をテーマとしたもので、第21回歴史文学賞を受賞している。文体はやや古風ではあるが、刈り込まれたしっとりとした趣があり、何よりも史実を押さえた確かさで、江戸俳諧人の群像を彷彿とさせており、連句の実作者ならではの深い描写がなされている。男色世界も寸描して見せる。同書には次の作品も収録されている。「ちり椿」は『猿蓑』の頃の凡兆とその妻羽紅などが登場する蕉門群像。「上総に空を」は一茶。「浜藻春風」「浜藻歌仙留書」は女俳諧師浜藻が主人公で、俳諧仲間の様子が良くわかる。

これらの小説で、俳諧ネットワークがどんなものであったか、女性の俳諧師が多くいたという意外な事実も知る。「俳諧小説」という一分野を生み出したことは確かで、江戸俳諧に興味あるものにはうれしい作家である。芭蕉とその周辺を題材とする嵐山光三郎の作品も極めて情報量が多いのだが、文芸の質が異なる。それは著者が女俳諧師だからである。俳諧は言葉遊びを行いながらの詩情の展開なのであるが、「浜藻歌仙留書」に現れるアクロスティックは見事で、キャロルに読ませたかった。

別所真紀子『つらつら椿 ―濱藻歌仙帖 』新人物往来社 2001

浜藻という女性俳諧師を中心に織りなす江戸市井の人の群像である。俳諧を軸に集まる人々は、中流処で、豊かな江戸文化を味わえる。俳諧のことを知っておれば深く味わえると思うが、知らなくても、俳諧の式目(ルール)などが随所にちりばめられちいるので、俳諧の雰囲気を知ることもできる。連句の座の途中で飲食が入いたり、時には、船を浮かべて行っている様子もわかる。

所謂「時代小説」の部類に入る読み物で、恋あり、捕り物あり、江戸人の義理人情を描いているので、この手の小説がお好きな方は無理なく楽しめると思う。

連句の世界は互いの情緒を響かせながら、一つの世界を作り上げる。ジャズの競演と同じで、共演者のレベル・教養が要求される。そんなことをしているうちに仲間(連衆)の間に強い連帯感が生じるのである。それをリードする師匠の役割も大きい。

「此の世ではそれぞれの身分や役目を負って暮らしている者が、一座のうちでは、此の世を捨てて、身分も役目も捨て、かりそめの世の中にいろいろな人間や物に成り変わって生きてみるのでございます」とは浜藻の言葉。そうすることで人生が豊かになる。

(女性の俳諧師が多く存在していたという観点からも江戸の文化を見直さねばと思う)

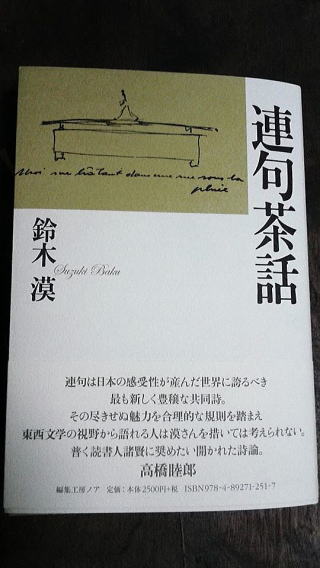

鈴木漠『連句茶話』 編集工房ノア 2016

連句に関心のある者には、どこを開いても、3頁の名エッセイに出会えて、楽しい本である。

連句の端緒を紀元前2世紀の中国に求めたり、わが国では、イザナギ、イザナミから話が始まる。長い伝統の中で、芭蕉、蕪村に多く頁が割かれるのは当然として、世界に類例のない対話型文芸を、凋落に導いた元凶ともされる、正岡子規のことも多く触れられている。九鬼周造などの脚韻詩歌の問題に触れるなど、多彩な話題を繰広げ、連句世界縦横無尽といった感の本である。

帯に、高橋睦郎の推薦文があるので、私ごときが勧めるのもはばかれるが、連句の復権を願い、自ら実践を続けてきた人ならではの好著だと思う。

廣木一人『連歌の心と会席』風間書房 2006

連歌に興味のある方には、お勧めの本です。

前半は、連歌という文芸の、内容から見てどんなものなのかを、明智光秀らが本能寺の変の直前に巻いたという連歌「愛宕百韻」を例に、説き起こす。連歌の式目(ルール)も易しく、見事に解説されている。式目が当時の勅撰歌集に見える美意識と共通性を説いている点、など目を開かせられた。後半は、その連歌が、どんな人、場所、どんな飾り付け、手順で行われたのか、わかりやすく解かれている。珍しいのは、16世紀半ばに描かれ、現在、大英博物館所蔵の『猿の草子』という奈良絵本など示しながら説くところだが、その他、さまざまな典拠を示しながら、カーラーの図版も沢山挿入し、分かりやすく示している。例えば、連歌の会席で、床にどんな飾りつけをしたか、礼儀作法上の注意など、面白かった。

学者の誠意さを感じさせる好著であった。

平安時代から上流階級で広まった連歌が、室町、戦国時代には専門の連歌師を生むほど発達し、やがて俳諧の連歌(連句)となり、江戸時代には町人を含む多くの愛好家を生むのだが、明治になって急速に衰えた。芸術は個人の独創によるものであるという、狭い芸術観が、その一因であるが、複数人の協和によって創り楽しむ文芸、座の文芸は、世界に例を見ない。座または会席で行われる文化行為は、茶道、花道、会席料理とも共通の基盤を持つもので、貴重な文化遺産である。連歌、連句の世界の復権を願ってやまない。

「春雷やの巻」 1991

「梅だよりの巻」 2002

「池波やの巻」 2005