1913年 京都帝国大学文科大学教授

1940年 文化勲章受章。

1945年(昭和20年)逝去6月7日

この本は、西田幾多郎が41歳(1911年明治44年)の時に著し、刊行されたものである。100年以上前の文章であるが、平易で見事に整った日本語で読みやすい。

内容は「純粋体験」を基礎に、総ての事象を解きほぐすのであるが、この「純粋体験」が何たるかを、この平易な文章を読んでも分かるものではない。

主観・客観、または物・心といったものの奥にある根源的なものを「純粋体験」と言っているのだが、純粋体験というネーミングが悪いのかもしれない。

この本は思索と参禅から生まれたもので、読者もそれに近い過程、回心、見性の過程を経なければ理解できない。

分かれば、第二篇の実在の問題も、後半に述べる道徳、宗教への言及はよくわかる。

西田幾多郎の年譜から

1894年 25歳。帝国大学文科大学哲学科選科修了

1897年 洗心庵の雪門玄雪[4]、滴水、広州、虎関の諸禅師に就く

1899年 、臥龍山雪門老師に参禅

1901年 雪門老師から寸心居士の号を受ける

1903年 33歳。京都大徳寺孤蓬庵広州老師に参じ、無字の公案透過

1905年 富山県国泰寺で瑞雲老師に参じる

1910年 豊山大学(現:大正大学)講師(4月)、京都帝国大学文科大学助教授(8月31日・倫理学)

1911年 41歳。明治44年『善の研究』(弘道館から刊行)(この頃の西田幾多郎の日々の生活は西田幾多郎全集第十七巻「日記」に詳しい。そのうち『西田幾多郎随筆集』岩波文庫には参禅に関するところだけを「参禅日記」として抄録してある。)

2021・10・23

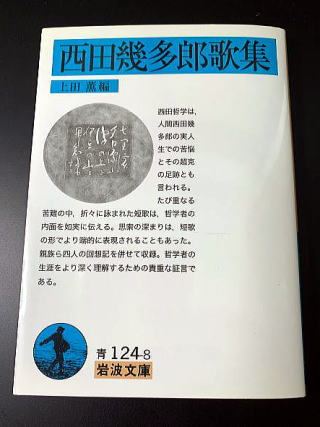

西田哲学に共感を覚えた人がその人間的側面を知るために良い。

短歌194首 俳句89狗、漢詩12編 訳詩、芸術論数編

これが前半を占める。いずれも哲学そのものを詠んだものは無い。

短歌にについては巻末「解説」に孫の上田薫が、西田の人生に絡めて解説している。哲学者らしいものに;

赤きもの赤しと云はであげつらい五十路余りの年をへにけり 51歳

わが心深き底あり喜も憂の波もとどかじと思ふ 53歳

あさに思ひ夕に思ひ夜におもふ思ひにおもふわが心かな 64歳

圧巻は、家族による回想である。

「わが父西田幾多郎」 西田静子(三女)

「あの頃の父」 上田弥生(長女)

「父」 西田外彦(次男)

「解説」 上田薫(孫:上田弥生の長男)

三女、長女の想い出では、哲学の内容には全く無縁の眼で描いていて、人間西田幾多郎の知られざる側面が浮かび上がって来る。

長女の記述でこんなのもある。

「デンケン先生 ― 誠に父は考える為に生まれて来た様な人だった。考える癖は父は母方の遺伝であるかもしれない。(祖母との関係を触れたのち) 夜中、何時目を覚ましても、祖母は黙って煙草を吸いながら考えている。「御祖母さん寝ないの。お祖母さん起きて何をしているの?」と聞くと、祖母は定まって考えて居るんだと答える。私の祖母は、いろんな事を

一人で考えているが楽しみの様な人だった。」(147頁~)

次男、孫の記述は西田幾多郎の仕事にも触れる点もあるが、やはり肉親の回想は、伝記作家とは異なり、人間味がある。

2021・10・20