① 大野晋『日本語の文法を考える』岩波新書(初版は1978年)

② 大野晋『日本語をさかのぼる』岩波新書(初版は1974年)

① は文法の面白さを教えてくれる本である。なぜそうなのか?ということを、理論的に、かつ古今の実例を挙げながら、説いているからである。その切り口は、未知と既知、ウチとソト、状態と情意などで、なるほどと思うことが多かった。日本語の特徴もうまく捉えていると思った。ほんの一例であるが、わが君、わが国、母が手、・・・などで使われている「が」と、春の霞、秋の野・・・などにつかわれる「の」と比較は、これだけで、興味深い論考である。

圧巻は、動詞活用形の起源であるが、これはちょっと難しかった。

② これも頭が下がる労作である。古今の日本語語彙全体を対象に探索して、日本語の語彙の音、意味を追求するという、気の遠くなるどの苦労を重ねた研究であった。複合語を基礎語に分け、更に、語根を取り出す。その過程が逐一面白い。

語根は1300程になるそうだが、本書ではそのうちア行だけが掲げられている。そうした上で、日本人の古来の空間、時間、神の観念を再構築してみせるのであるが、大胆かつ説得力がある。言葉は、外国語との比較、歴史的変遷の両面から見ないと、真の姿が見えてこないし、そうすることによって、逆に言葉の面白さが分かるということを教えられる。

著者のその後の学業の跡を追いたい気もするが、こちらの命が持たない。

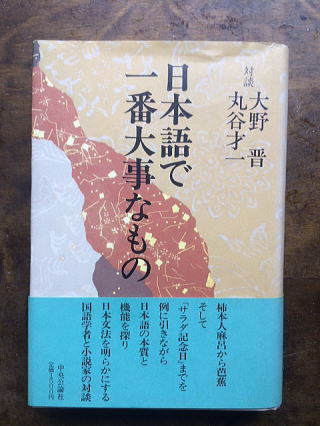

大野晋・丸谷才一対談『日本語で一番大事なもの』1987年 中央公論社

大野晋の面白さは、主張(仮説)を古今の実例(証拠)で、その変遷を含め、明快に解き示すところにある。それに対するに、自ら『新百人一首』を編み得るほど古典に通じる丸谷才一で、その対談が面白くないはずがない。

驚くのは、すらすらと出てくる和歌の引用である。この程度のことができなくては学者とは言えないのかもしれないが、二人の蓄積の度合いは、凡人とは異なる。助詞、助動詞を中心とした基本語彙についての議論で、大野晋の『日本語の文法を考える』岩波新書(初版は1978年)や『日本語をさかのぼる』岩波新書(初版は1974年)で説かれていることかもしれないが、対談では味わいが深くなっている。

話題の一例を挙げてみると、私は「あるいは」と書くべきか、「あるひは」と書くべきか、いつも迷うのでであるが、丸谷才一も同様だったようで、これを取り上げている。前者が正しいのだが、「古代助詞と接頭語の「い」」という章では18ページかけて、「い」の本質に迫っている。

助詞「が」が主格を表す「が」になるまでの長い筋道を追うなど、私の国文法レベルとは異なる深い次元の話なのだが、言葉を追及する醍醐味を教えてくれる。

文法は言葉のルールを明らかにすることによって、人の心の襞のを明かにする。それによって、我々がもう失ってしまっている、古人の感性まで掘り起こす力をあることをこの対談で味わった。一番大事なものはこの感性かもしれない。

『孤高 国語学者大野晋の生涯』川村二郎著

日本語が好きな人には、大野晋のファンが多いのではないかと思う。私もその一人で、全部読んだわけではないが、どの本にも、「目から鱗が落ちる」体験をさせていただく。万葉から現代にいたる日本語の知識の蓄積の桁はづれに大きく、彼の言説は説得性がある。彼が多彩な業績を背景を知ればもっと親しみが増すだろ。そんな思いで手にしたのが、川村二郎『孤高 国語学者 大野晋の生涯』東京出版2009 である。東京下町の砂糖問屋の息子として生まれるが、家業は傾き、経済的に恵まれなかった。2度の落第など、その生い立ちから、学者としての経歴、業績、全生涯を概観している。彼の関わった事柄:『広辞苑』、『岩波古語辞典』、岩波古典文学大系『万葉集』、『日本書紀』、国語審議会、漢字制限問題、タミル語の探究・・・それぞれあまり深入りせず、それにまつわる人間模様も描き出されていて面白く読めた。何事にも純一に取り組む彼の姿勢は、「抜き身の刀」と評されているが、特に日本語の祖語としてのタルミ語の探究には、学者としてかくありたいと思う情熱が示されていて胸を打った。

この本は集英社文庫で再版されています。

(読み易いですが、彼の学問的業績を評価、紹介する本ではありません。)