『開国前夜、日欧をつないだのは漢字だった』

ひつじ書房

西洋人が、布教や交易のために、日本(または中国)に接近する際に当面する言語習得の問題を、16世紀から、開国にかけて、オムニバス的に摘出したものである。

西洋人の日本習得は、宣教師たちの、現地の言葉での布教(適応主義)の必要から、辞書、文典もかなりのレベルに達していたが、日本のキリスト教禁教により停滞。

その後、交易を求めるが外国の勢力がどのように、日本語中国語)を学んで来たか、本書では多数の事例を挙げて紹介している。

アマゾンに本書の目次が掲載されているので、それを見てもわかるように、広範囲な情報を渉猟しておられ、大変な労作である。

歴史読み物として面白く、言葉を習得するのに苦労した人たちの姿が、走馬灯のように蘇る。

多くの日本語学習者が、日本語の前に中国語を学んでいるのであるが、本書のタイトルのように漢字を媒介としての日本語習得に多くの紙面が割かれている。

フランスやオランダに「日本語学」が発生する様子も詳しい。

私自身は、西洋人が中国を学ぶ際、満州語を介して行ったという事実に興味をひかれた。

満州語はどんな言語だろうか?

異言語の理解・研究の一断面として、興味ある史実が摘出されている。

2023・8・1

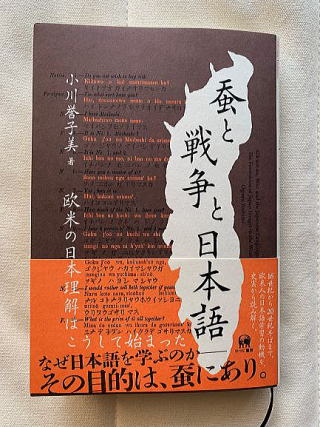

『蚕と戦争と日本語

-欧米の日本理解はこうして始まった』

ひつじ書房 2020

日本人の欧米の言語の摂取は、この150年、国家レベルでなされており、今も進んでいるが、欧米人による日本語の摂取はどうだろうか。

何の目的で、どんな方法でなされたのであろうか?

それを16世紀から第二次大戦前後までの状況を振り返るユニークな本だった。時代も地域も広範囲なに及ぶが、エピソードを重ねながら生き生きと叙述されており、最後まで飽きなかった。

キリスト教布教のためのイエズス会の宣教師たちの努力、日本と国交を望むロシアの日本語習得熱、長崎出島を窓口としたオランダ人たち、幕末開国に向けての英米の動き。

各章毎に面白いが、イタリア、フランスを襲った蚕の絶滅時に、日本から蚕の輸入に伴う日本語習得の伊・仏の動きは、私は初めて知った。

20世紀、2つの大戦時における、文化工作、戦時対応のため日本語問題を扱った7,8章は圧巻で、優秀な人材が日本語習得に駆り出され、特訓を受けて戦場に送り込まれ、さらに占領下に役割を果たすなど、つい先頃の出来事のように感じられた。

私が最も感銘を受けたのは、日本語(文化)摂取に携わった人々、それを支援した人々の、個人の汗と涙、数奇な運命が随所に描かれていることで、その人たちに思いを馳せることができた。

なにしろ240人以上の人物が登場するので、歴史に詳しい人でも未知のことが沢山あると思う。著者が長年の研究の蓄積を惜しげもなく放出した、読み応えのある本だった。

『欧州おける戦前の日本語講座』 風間書房 2010