コメントはダンから離れて迷走することがあります。

ジョン・ダンの全詩集の翻訳をはじめ豊富な情報があります。

JR阿佐ヶ谷駅の北側に伸びる短いアーケド街は、昭和の雰囲気をたっぷり残している。その突き当たりを左に折れて、ちょっと行ったと所の「阿佐ヶ谷ワークショップ」で、

昨日(12月17日)ジョン・ダンの朗読会が開かれた。イベントのタイトルは:

英国形而上詩人ジョン•ダン作品日英語朗読会

&荒井良雄記念山茶花クラブクリスマス朗読会

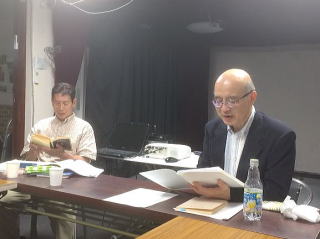

前半のジョン•ダン作品日英語朗読会は高木登さんがジョン・ダンの紹介と作品5篇の朗読、清水英之さんのダンへの出会いの話と作品7篇の朗読があった。

朗読は原作とご自身の日本語訳の両方の朗読で、共に、力強い朗読で、ダンへの傾倒ぶりがひしひしと伝わってきて感動した。ジョン・ダンを初めて知る人にも最高の入門になったのではないかと思う。

後半は山茶花クラブの10人の朗読会で、高木登さんのナーサリーライムに始まり、弘中史さんのオスカーワイルドの「しあわせ王子」の9セッションで、シェイクスピアのソネットなど英詩だけでなく、ハーンの「ムジナ」、「千の風になって」、オバマ大統領の広島演説、辻邦生「モンマルトル日記」など多彩で、大半、同じ作品が日英両方で朗読されました。皆さん、プロはだし(プロの方がおられるかもしれません)の高いレベルの朗読で、感動を呼んだ。発表者の多くは学習院大英文科の荒井良雄先生の教え子の才媛たちで、

懇親会では、この方々とお話もできて楽しかった。

東京の空の下、ちょっと珍しいイベントだった。

ーーーーーーーーーーー

木下信一:誰がために鐘は鳴る、の人でしたっけ?

Rieko Oki:そうそう!

三村 昭:"No man is an island."も同じ説教のなかに出てきた台詞ですね。それが、Simon & Garfunkel の "I Am a Rock" の下敷きになっています。

宮垣弘:弔いの鐘は誰のために鳴っているのではなく、木下さん、Rieko先生、私のために鳴っているのですね。誰も孤立した島ではなく、お互いに地続きにつながっているので・・・とダンは言っています。

These famous words by John Donne were not originally written as a poem - the passage is taken from the 1624 Meditation 17, from Devotions Upon Emergent Occasions and is prose. The words of the original passage are as follows:John Donne

Meditation 17

Devotions upon Emergent Occasions

"No man is an iland,

ntire of it selfe; every man is a peece of the Continent,

a part of the maine; i

f a clod bee washed away by the Sea,

Europe is the lesse,

as well as if a Promontorie were,

as well as if a Mannor of thy friends or of thine owne were;

any mans death diminishes me,

because I am involved in Mankinde;

And therefore never send to know

for whom the bell tolls; It tolls for thee...."

------

------

先に引用したダンの文は、現代のスペリングで表現した方がわかりやすいので引用しておきます。

No man is an island,

Entire of itself.

Each is a piece of the continent,

A part of the main.

If a clod be washed away by the sea,

Europe is the less.

As well as if a promontory were.

As well as if a manor of thine own

Or of thine friend's were.

Each man's death diminishes me,

For I am involved in mankind.

Therefore, send not to know

For whom the bell tolls,

It tolls for thee

高木登さん

清水英之さん

ジョン・ダンにご興味のある方へのご案内です。

私は参加の予定です。

英国形而上詩人:ジョン•ダン

日英語朗読会

開催日時:7月1日土曜日 午後2時より5時まで

開催場所:阿佐ヶ谷ワークショップ

参加費:1,000 円(終了後懇親会費を含む)

詳しくはhttp://mineyo-tk.main.jp/kangeki/2017/chirashi.7.1.pdf

ーーーーーーーーー

Yuriko Kobata:たしか, 「誰がために鐘はなる」は ダンの詩から来たということでしょうか。あと、死後に毛が生えるとかはえないとか?そういう詩を書いた方という印象があります。ずいぶん昔に興味を持って少しですが読みました。でも忘れました。『スナーク』のベルマンの鈴にダンの詩の影響かあると、解説されています。

宮垣弘:「誰ために鐘は鳴る」については、昨年12月にFacebookで取り上げていますので、私のタイムラインを遡って、見てください。原文を載せています。

「スナーク」のベルマンのBellとダンと関連すると解説された方はどなたですか?思い出せばお教えください。(キャロルの蔵書、日記、手紙にジョン・ダンは登場しませんので)

Yuriko kobata:M.ガードナーだと思います。私はひたすら彼の赤い解説本を読んでいます。読み返して見ますのでしばらくお待ちください。とりあえず。

Yuriko kobata:勘違いしたようです。『スナーク』では、ベルマンがベルを鳴らす時、tingle, ring,tollと3つの動詞が使われています。tollが For Whom the Bell Tolls に繋がって、それが以前興味を持っていたダンに繋がったというだけのことでした。キャロルのお父さんはハイチャーチの人でしたので、ダンのことを習った可能性はあります。しかし『スナーク』出版の頃は死後の世界の論争がさかんになされていて、ダンの思想とは違ってきてたと思います。ご存じのようにベイカーは跡かたもなく消え去りました。肉体も魂も消え去る死、意識も消え去るので地獄の苦しみもない、という提案をしているようにも思えます。

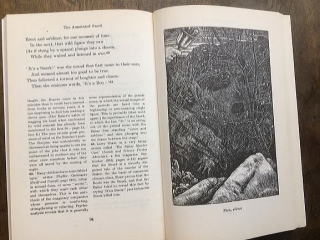

宮垣弘:色々お調べ頂き有り難うございます。『スナーク』では、ベルマンがベルを鳴らす時、(4回ある)tingle, ring,tollと3つの動詞が使われ、tollが For Whom the Bell Tolls へ、そして、ダンに繋がったという訳ですね。Bakerの死後(ダンやキャロルの死後観)については問題が大きくなるので、措くとして、私は木場田さんの連想がホリデイの挿絵が原因ではないかと思いました。

ベイカーが最後に消える場面の挿絵では、左上隅にベルマンのベルが見えます。これはどう見ても弔いの鐘を鳴らしている見えるからです。キャロルの詩にないことも描き込むのもホリデイの挿絵の面白い所ですが、この写真(Penguin版)では、Then,silenceとハムレットの最後の台詞を思い出させるキャプションが付いていました。お蔭で久々に『スナーク』を取り出しました。

Yuriko Kobata:Then,silenceはハムレットからでしたのね。お教えいただきありがとうございます。ホリデーの絵はとても意味深で私の今回の機関誌への寄稿は挿絵がポイントとなっています。バンカーが気が狂って置き去りにする時ベルマンが厳かにベルを鳴らす時tollを使っています。あたかも死を思わせるようですが。。。。これも話し出すと止まりませんので、またの機会にいたしましょう。

宮垣弘: ハムレットの最後の言葉は" The rest is silence"ですが、Then,silenceというキャプションから、ハムレットを連想した訳です。なお、ホリデイの挿絵のキャプションは版本によって異なっているようですね。

Yuriko Kobata:手持ちの版は1876年11千ですが、どの挿絵にもキャプションがありません。キャロル存命中の本はこれしか持っていませんのでどの版からつけられているのか、あるいはガードナー氏が付けたのか、よくわかりません。普段は注釈本を読んでいるので確かめてみて初版にキャプションがないのに気付きました。

宮垣弘:『スナーク』の初版をお持ちとは素晴らしいですね。挿絵とキャプションの関係では、1883年、スナークを『Rhyme? And Reason?』(私の手持ちは1884年版)に収録する際、キャプション付きでホリデイの挿絵を載せています。例えば、最後の挿絵はThen,silenceです。キャロルが付けたのかもしれません。

Yuriko kobata:1890年の『Rhyme? And Reason?』を確認いたしましたところ、キャプションが付いてました。キャロルですね。面白い事がわかりありがとうございました。スナークが載せられていることもすっかり忘れていました。

ルイス・キャロルの『スナーク狩り』の

最後のページ

”THEN SIlENCE"のキャプションが付いている。

John Donneに興味のある方への報告です。

「英国形而上詩人:ジョン・ダン 日英語朗読会」

開催日時:7月1日土曜日 午後2時より6時

開催場所:阿佐ヶ谷ワークショップ

今回で2回目となる、高木登さんと清水英之さんによる朗読会は、お二人のダンへの傾倒ふりがひしひしと伝わってくる、中身の濃い会であった。ダンとシェイクスピアの目指すテーマは「愛」であり、「善悪のない世界」が共通であるという、清水さんの開会のあいさつで始まった。

第一部 シェイクスピアと同時代人ジョン・ダン No. 2 ―イギリス・ルネサンス期の最高の形而上詩人― The Progress of the Soul 『魂の遍歴』 〔講師:高木登 〕

ダンの詩の中で最も長いもので、輪廻転生を詠う。不死の魂が、植物、鳥、魚・・・人間へと遍歴する。この詩の生まれた頃のダンの状況、現れてくるものたちが何を「寓意」しているかを詳しく論じられ、その一部、ご自分の訳詩、原詩を朗誦された。その中で、シェイクスピアの作品、表現との関連を見出すことの悦びも話された。

第二部 愛の錬金術師ジョン・ダン 錬金術とジョン・ダンの恋愛詩 〔講師:清水英之 ]

前半は煉金術(とそれに関連する、天動説、プラトンのイデア論、神秘思想、神智学・・・)の説明が詳しくなされた。これは、その後取り上げられた詩を味わうのに大いに参考になった。ご自分の訳詩、原詩の朗誦は、学生時代から愛誦されている愛の名詩だけあって、心に響いた。

第三部 座談会・懇親会;千円の会費で、驚くほどの沢山の飲み物とご馳走が出た。

講師を含め10名で、自由活発な質疑や意見が出て、楽しかった。話題の一つは、ダンとシェイクスピア関係、ジェームス1世、ダンの友人ヘンリー・ウォルトンなど当時の人脈のことで、こんな話をお聞きしているうちにダンが次第に身近なものに感じられるようになり、豊かな4時間を過ごさせていただいた。

ーーーーーーー

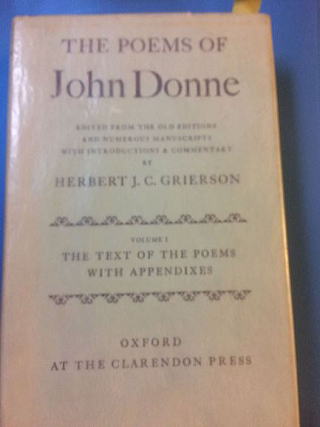

Toshiro Nakajima :うらやましいくらい豊饒な時間ですね。グリア―ソンのこの注釈書は「20世紀の学問の水準を示すもの」と称されています。今、この注釈書に多くの批評が加えられています。こうした状況を見ますと学問はいいものです。

Jenny Woolf :metaphysical!

英国形而上詩人:ジョン・ダン

日英語朗読会

http://mineyo-tk.main.jp/kangeki/2018/chirashi.6.30.pdf

に行って来ました。

第一部(講師:高木登 )ダンとアンの出会いの経緯、別離と死別 を伝記的に追い、関連する5つの詩編の原文とご自分の訳の朗読があった。秘密結婚をし、12人の子を産んだアンに対するダンの純粋な愛の姿が十分に伝わってきた。

第二部(講師:清水英之 )「誰がために鐘が鳴る」を含む瞑想17番の詩をはじめ、めったに読むことのないポルノグラフィー 的詩2篇を原文とご自分の訳で朗読された。ダンから電撃的刺激を受け学生時代からの傾倒されぶりが披露され、ダンが神の世界と愛欲の世界との葛藤をどう統合したのか?との問題が提起された。

第三部(座談会)カトリックと英国教会の差異など硬い話から、アルコールが少し入ったところで、ポルノグラフィー 的詩についての女性方の意見も聞けた。

豊富な御馳走と飲み物をいただきながら、ダンの詩の世界に浸った楽しい半日だった。

(写真、左:高木登さん右:清水先生)