The New York Trilogy by Paul Auster

City of Glass

キャロル協会例会の後の懇親会で、夏目康子先生が話題にしておられたので、アマゾンに注文したら、翌々日には届き、それは”City of Glass" "Ghosts" "The Locked Room"の3部作を小さな活字で一冊にまとめた本でした。ページを開くと、

”It was a wrong number that started it, the telephone ringing three times in the dead of night, and the voice・・・” 語り口が上手いので、そのまま引き込まれて行きました。William Wilsonというペンネームの作家Guinnが、Paul Austerという探偵に間違えられ、彼に成り切って、事件に関与して行くのですが、一種のミステリーなので筋を紹介するのは差し控えます。文章は平易で、その過程で、失楽園、バベルの塔、言語論、ドン・キホーテの作者論など興味深い話題が散りばめられていて、飽きることはありません。Humpty Dumptyやキャロルもチラリと顔を出します。途中、作家のPaul Austerにも出会い、著者がidentityをテーマにしていることが分かってきます。読者を惹きつける力量は大したもので、4日ほど夢中になりました。

そして、次作品”Ghosts"は”First of all there is Blue. Later is White, and then is Black・・・”で始まります。何だろ?思うともう作者の術中にはまっています。

The New York Trilogy by Paul Auster (2)

Ghosts

2作目は、ブルーという探偵が、ホワイト氏からブラックという人物の監視を頼まれるという話。監視のためにブラックの住まいの向かい側のビルに部屋まで用意されています。監視というテーマは、前作にも出てきますが、監視がこの作品の殆どを占めますので、読者も忍耐が必要です。物語の構造は、勘の良い読者は、途中で気付くと思いますが、著者がどんな落とし前を付けるか気になり、結局最後まで読まされます。一種のミステリーですが、「自分とは何か」「生きるとは何か」という思索に誘う寓話でもあります。

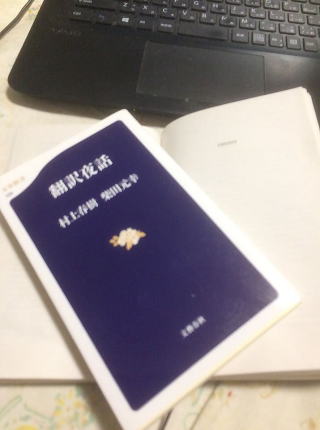

ポール・オールスターという作家は、どこかで出合ったことがあると、記憶をたどると、村上春樹・柴田元幸共著『翻訳夜話』の中でした。このオースターの小品を二人が訳してみせている。この本は翻訳問題に終始しているのですが、私は村上春樹の創作の秘密に触れたようで、面白かった記憶があります。

柴田元幸はこの作家がお気に入りらしく、沢山翻訳しています。

The New York Trilogy by Paul Auster (3)

The Locked Room

幼少の頃からの親友Fanshaweとは、ここ10年ばかり交渉がなかったが、ある日その奥さんから、手紙が来る。彼が失踪して、半年もなるが、未だ見つからない、一度お会いしたい、という。彼のことを回想しながら、一風変わったFanshaweの人物像を立ち上げて行く内に、読者はいつの間にかミステリーに呑み込まれてしまう。

主人公は、Fanshaweを追っているようで、いつの間にか自分を追っており、やがて読者自身も、自分とは何かと問うことになる。

ミステリーとしても最後の最後まで迫力があるが、それ以上のものがあり、強い刺激を受けた。

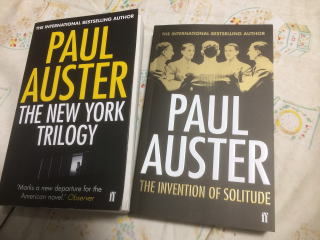

これで3部作読了。彼の問題意識は良くわかる。次に読むのは、彼の処女作The Invention of Solitudeのつもりで、既に取り寄せ済み。

きっかけを作ってくだった夏目康子先生、有り難うございました。

翻訳書

翻訳家には申し訳ないが、私は、英語の翻訳書を殆ど買うことがない。原書で読む方が、辞書を引き引き読んでも、満足度が大きいし、何よりも翻訳本より原書の方がはるかに安いことが多く、中では3分の1の値段で入手できることも珍しくないからである。それに虚栄心が満たされる。シェイクスピアを原文で読むグループには加わって、約20年経つが、近代英語を翻訳で読むのは恥ずかしという、妙な虚栄心のようなものが出来上がってしまった上、英語(外国語)で読むから、また、読めるから楽しいという性向が出来てしまった。

だからといって、翻訳を軽視するわけでは決してない。その苦労と能力に脱帽することも多いし、翻訳そのものが、立派に鑑賞の対象となり、数種の翻訳があるとそれを比較して楽しむ人もいる。私はその方面のことにはさして興味がなく、私が翻訳書を手にするのは、難解な文章を読むとき辞書代わりに使うとの、原書にない、訳注、図版ものが加わっている時である。一例であるが、高山宏訳、シューウエルの『ノンセンスの領域』では豊富な挿絵、訳注で原書を凌駕しているし、身近なミステリーでも、翻訳には原書にない人物表、地図、などがあり便利なことが多い。一方、学術書で、参考文献、索引を省略しているものがあって唖然とすることもある。

訳者のあとがき、解説も、評論の一種として楽しい。原書で味わった感動、感想が、専門家である訳者の捉え方と同じかどうかも、チェックしたい。

最近読んだポール・オースターでは、どうか?今日、図書館から借りて、「訳者のあとがき」だけ読んだ。(本文は素晴らしい翻訳かも知れないが、お付き合いする時間はない。)本文を読んできた人へのデザートとしては、この程度の簡潔さが良いのかもしれない。著者も訳者も登場人物も読者も迷宮に入っているのだから。