積読のW・B・イエイツ

ある作家に興味を持つと、その作家の本を集めてたくなる。それでよくやるのが、選集本、全集に手を出すのだが、結局、殆ど読まずして処分してしまうk多がいい。一つ一つ単行本を集めるとその危険性は減るが、やはり集めただけで、積読になってしまうケース多い。イエイツがその例。

何時読み始めるだろうか?

「アイルランドの細道」のスライゴーの所を読み返す。

何時の日か読み始めたい。

杉山寿美子『モード・ゴン 1868-1953 』国書刊行会2015

「女神が地上に降りたった」ような絶世の美女、W・B・イエイツの心をとらえ「詩人のミューズ」として読書人の記憶に残る女性、6フィートの長身でアイルランドの自由独立運動の先頭に立ち「アイルランドのジャンヌ・ダルク」と言われた女性、モード・ゴンの伝記である。

イエイツが何度も求婚して断られた人という以外にさして知識がなく読み始めたのだが、彼女がアイルランドの独立運動の先鋒者として、ダブリン、ロンドン、パリ、アメリカと駆け巡る様子が丁寧に描かれているのを読むうちに、この並外れた女性の存在感が伝わってくる。勿論、イエイツが陰に陽に関わってくる様や、独立運動の世界を股にかけた活動の紆余曲折が年を追って示されて行く。2人の子を産んだフランス人の愛人ミルヴォアとの不和、そして、ボーア戦争に反英の立場で参戦し、アイルランドの英雄とされたマックブライド少佐と結婚するあたりから、彼女の人生は大きく変わり、伝記の後半に入る。結婚は不幸な結末を迎えるが、そこで生まれた男子ショーンは後に母親同様、独立運動に挺身し、IRAの重要なメンバーともなる。本人もマックブライド夫人として、いろいろな運動に関与して行き、そのヴァイタリティには舌を巻く。イエイツとは、一時政治的立場の相違から袂を分かつが、生涯切れることなく、「二人の人生は、迷路のよう交錯しながら

、半世紀が経過した。」と著者は表現している。彼女86歳の波乱の生涯を描き切り、娘イズールト、息子ショーンの行く末も点描して、この伝記は終わっている。

西洋のBiographyの伝統を受け継ぎ、典拠についてこまめに脚注(それも当事者の手紙など一次資料をもちいて)を施し、立派な索引も付いた、見事な伝記である。

W.B.イエイツやアイルランド独立運動に興味のある者には勿論、それ以外の人も十分楽しめる。モード・ゴンその人が面白いのだが、これを描き出した著者も素晴らしい。

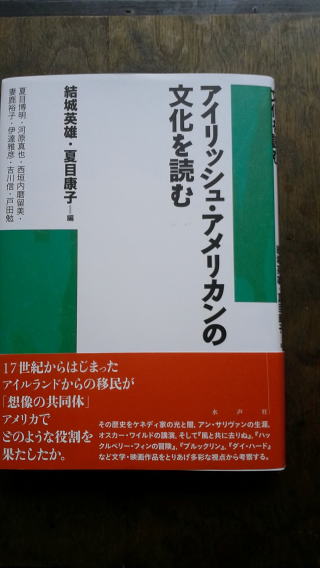

結城英雄・夏目康子編著『アイリッシュ・アメリカンの文化を読む』水声社2016

アメリカには4000万人のアイルランド系の人がいて、この人たちの文化にスポットを当てた論文集である。アイルランド人蔑視の中、社会の底辺から、英語が話せることが武器となって、他の移民よりやや有利に浮上していった人々、またそれが叶わなかった人たち、様々な姿が描かれていて、一読して、目からウロコの新鮮さがあった。『ハックルベリー・フィンの冒険』のハックがアイリッシュであることをはじめとして、『風と共に去りぬ』のスカーレットの家族やケネディー家の話など、ああ、そうだったのかと思うような興味深い話が沢山あって飽きない。夏目康子の「アイリッシュ・アメリカンの歌におけるバラの表象」は、民衆に歌われた歌謡に表れるアイリッシュ・ローズを追いながら、アイルランド女性の象徴であるバラが、アメリカの地に馴染んで行った姿を示し、その頂点の一つとして、ジョン・F・ケネディーの母、ローズを取り上げている。アイリッシュ・ローズ ― アイルランド女性 ― 母性 ― 祖国 とアイリッシュ・アメリカンの郷愁の源を巧みに捉えてあり感動する。私は、わずか40日のアイルランドに滞在しただけだったが、今もアイルランドを懐かしく思うのだから、アイリッシュ・アメリカンたちの望郷の念はどんなであろうかと思う。移民の状況、アイルランド人蔑視の様相、アメリカ映画に活躍する警官、刑事、消防士など、サリバン先生をはじめとする女性の活躍など多面的なアプローチで、アメリカン・アイリッシュという視点から見るとよくわかることが分かった。どのエッセイも面白かった。最後の戸田勉の「帰郷するアイルランド人」はアイリッシュ・アメリカンの屈折した心情を写し出して、この論集に濃い陰影を添えている。

映画「静かなる男」1952は、アイルランドの人間、自然を描いて心に残る作品ですが、監督ジョン・フォード、主演男優ジョン・ウエイン(ショーン)、主演女優モーリン・オハラ(ケイト)で、いずれもアイリッシュ・アメリカンですね。この映画で、娘役のケイトが結婚に際して、持参金を持っていかないことを恥じることが、大きなテーマになっています。こんな慣習が今のアイリッシュ・アメリカンのなかでも受け継がれているのか興味深いところです。(社会学的に)

(この本は編著者の夏目康子先生から頂いた。)