【我が家の絵画】

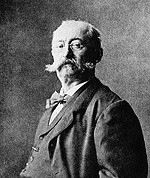

TANOUX(Henri Adrien)

TANOUX(Henri Adrien)(1865〜1923)

「鍋を磨く農婦と猫の会話」

アンリ・アドリアン・タヌー

フランス人肖像画家

1865年10月10日、マルセイユ生まれ

1923年パリにて58歳で没

1905年からArtistes Francaisの会員

1888年、サロン選外賞

1889年、サロン選外賞

1894年、サロン3等賞

1895年、サロン2等賞

1895年、給費留学

【美術館】

仏・シャンベリー美術館

「L'oiseau bleu(青い鳥)」CHAMBERY(シャンベリ)はフランス東南部(リヨン東方の山岳部)のSavoie(サヴォア)県の県庁所在地。

仏・パリ・プチパレ美術館

「Le chaudronnier(鋳掛け屋)」

「Trois hommes de l'asile des vieillards(老人ホームの3人)」

思えば、子供の頃から絵を見ることは好きだったのですが、自分で絵を所有するようになるとは夢にも思いませんでした。

鑑賞に耐えられる絵は美術館にあり、我々が買える絵はろくな絵ではないという思い込みがあったからです。

だから、横浜の「カミラ」という西洋美術商で何枚かの絵を見たときも、とても手が出ない値段だろうと思っていました。

ところが店主の藤原さんが告げた価格は思いのほか安く、自分で絵画を所有することがにわかに現実味を帯びてきました。

その日、初対面の藤原さんと絵画談義が弾んで、私の絵の好みなどをお話しすると、藤原さんは奥の倉庫から一枚の絵を持ってきました。

それは多分19世紀頃のイタリアの絵画で、小品ではありますがしっかりと描かれた出来の良い母子像でした。(この絵については別の機会にお話します)

大きさも手頃だし価格もそこそこなので、手始めに一枚買ってみようかと思いました。

しかし、我が家のインテリアは女房殿の守備範囲なので、意見を聞かなくてはなりません。

次の土曜日、女房殿を「カミラ」に連れていくと、女房殿は店に入るなり一枚の絵を指さして「この絵が素敵」と宣言しました。

それは私が買おうと思っていた絵ではなく、店の一番奥の一番良い場所に展示されていた少し大振りの絵でした。

それは私が買おうと思っていた絵ではなく、店の一番奥の一番良い場所に展示されていた少し大振りの絵でした。それは確かに素晴らしい絵で、私も前日にその絵を見たときに「こんな絵が飾れるような家に住みたいな」などと思ったものです。

「そりゃあ確かに良い絵だけれど、架ける場所があるのかい?」と女房殿に聞くと、「玄関なら大丈夫」と言います。

それにお金の方も「へそくりで何とかなる」と胸をたたきました。

「そうか、それなら」と話がトントン拍子に進み、あっと言う間に我が家の玄関に納まったのでした。

その後調べてみると、タヌーはサザビーズやクリスティーズなどのオークションに時折出品されている中堅どころの画家だと言うことが分かりました。

若いころのタヌーは我が家の絵のような農村で働く女性を描いた作品が多く、独特の味を持っています。

ところが晩年のタヌーはオリエンタルムードに毒されて、怪しげな作品が多くなったのは残念でなりません。

サロンで2位まで行き、国費留学までしたのに、その後は伸び悩んでしまったのはどうした事でしょう。

さて、我が家のタヌーです。

写真では分かりにくいのですが、右下の猫がしっかりと女主人を見上げているのがこの絵のアクセントになっています。

それではタヌーの作品を何枚か紹介しましょう。

この絵は「休息」という題名の個人蔵の絵です。

若いころのタヌーはこうした働く農婦を好んで描いていました。

この作品はなかなか出来が良く、アメリカの「絵画コピー販売」のカタログに出ていました。

「絵画コピー販売」というのは、インターネットに何百枚もの絵のカタログを載せていて、注文をすれば好きな大きさの写真にしてくれるのです。

この2枚の絵は我が家の絵と共通点がたくさんあります。

農家の屋内の情景、金色に光る鍋、緑色の壺と茶色の水差し・・・きっと同じ年に同じ場所で描いたのだと思われます。

殊に右側の絵はサインの書体も同じで1908年という年号が入っています。

タヌーが43歳の時の作品です。

我が家のタヌーもきっとその頃に描かれたのでしょう。

HENNER(Jean-Jacques)

HENNER(Jean-Jacques)(1829〜1905)

「水浴」

ジャン=ジャック・エンネル

フランス人画家

1829年3月5日、アルザスのライン上流地方のベルンヴィレールの生まれ、

1905年7月23日、パリにて76歳で没

1846年以来パリに出て、国立美術学校に学ぶ

1855年〜1857年、母の看病のためアルザスに戻る

1858年、ローマ賞

1859年〜1864年、給費留学生としてローマに滞在

1863年、サロン第3席

1873年、レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ章を受賞

1873年、サロンの審査員

1878年、レジオン・ドヌール勲章

1878年、パリ万国博美術展・1等賞

1879年、学士院会員に推挙

1889年、アカデミー会員

1898年、レジオン・ドヌール勲章

1903年、レジオン・ドヌール勲章コマンドール章を受賞

【美術館】

仏・エンネル美術館

「アルザス」1871年のサロン出品作

「Portrait de Mme,...(某婦人の肖像)」1874年 143.5×81.5cm oil/canvas 1874年のサロン出品作

仏・国立美術学校

「アベルの遺体を見つけるアダムとエヴァ」147×113cm 1858年のローマ賞受賞作

仏・オルセー美術館

「スザンヌの水浴」1863年のサロン出品作

「スザンヌの貞節」1865年のサロン出品作

「牧歌、または泉」1872年のサロン出品作

「水の精」1875年のサロン出品作

「エミール・ヴェルニエ夫人像」

「エレーヌ・ロエブ嬢像」

仏・プチパレ美術館

「ジャントー夫人」1875年のサロン出品作

「牧歌」1879年のサロン出品作

ウンターリンデン美術館

「悔恨のマグダラのマリア」1861年

「眠る若き勝利者」1863年のサロン出品作

ディジョン美術館

「ビブリス」1862年のサロン出品作

アンジェ美術館

「ローラ・ル・ルー」1898年のサロン出品作

リール美術館

「墓の中のキリスト」

ミュールーズ美術館

「マグダラのマリア」1878年のサロン出品作

トリード美術館

「マグダラのマリア」1880年

仏・ファーブル美術館

「善きサマリア人」1874年のサロン出品作

仏・オーギュスタン美術館

「Madeleine dans le desert(砂漠のマグダラのマリア)」100×137cm oil/canvas 1874年のサロン出品作

仏・ストラスブール近代美術館

「Portrait de Gregoire Henner(グレゴワール・エンネルの肖像)」1875-80年頃 55×38cm oil/canvas

「Crucifixion(磔刑)」1890年頃 203.5×139cm oil/canvas

東京・国立西洋美術館

「夫人の肖像」

東京・村内美術館

「Un chale rouge(赤いショール)」27×22cm oil/panel

「Femme nue se couchant(横たわる裸婦)」39.0×65.5cm oil/canvas

「少女」oil/canvas

J.J.エンネルの「水浴する裸婦」は、私が持っている絵画の中で最もメジャーな画家の作品です。

エンネルは上に列挙したように世界中の美術館にその作品が収められています。

特筆すべきは「エンネル美術館」の存在で、自分の名が付けられた美術館(それも国立の)を持つ数少ない画家の一人です。

この美術館はパリのエッフェル塔にほど近いところにあるそうなので、ぜひ機会を作って行ってみたいと思っています。

「水浴する裸婦」はそれほど大きな作品ではありません。

モチーフはエンネルのお得意とするもので、青白い肌をした赤毛の裸婦が描かれています。

空の青さもいかにもエンネルらしく素敵です。

それではエンネルの作品を何枚か紹介しましょう。

これはニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵されている絵です。

赤毛、青白い肌、夕暮れの水浴、偉大なるマンネリ画家ですね。

エンネルは肖像画家としても定評があります。

私が一番好きなエンネルの肖像画は村内美術館にある「少女」という作品です。

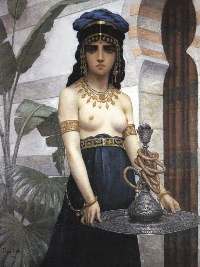

TROUILLEBERT(Paul-Desire)

TROUILLEBERT(Paul-Desire)(1829〜1900)

「漁師の小屋」

ポール・デジレ・トゥルイユベール

バルビゾン派のフランス人画家

1829年、パリに生まれる、

1900年6月28日、同地にて71歳で没

国立美術学校でエルネスト・エベールやジュラベールに師事する

1865年、肖像画でサロンに初入選

1882年、サロンに出展した「水浴びする女の像」が絶賛される

トゥルイユベールは、バルビゾン派の画家の中でも、コローの影響を最も多く受けた画家でした。

それを表すエピソードがあります。

アレクサンドル・デュマ(息子)のコレクションの中に、コローの作品と思われていた絵が、実はトゥルイユベールが描いたものだと分かったのです。

皮肉なことに、この出来事がかえってトゥルイユベールの評価を高めたのですから不思議なものですね。

トゥルイユベールがコローの影響を強く受けたのもそのはず、実はトゥルイユベールはコローのアトリエでコロー自身からレッスンを受けていたのです。

コローのレッスンの方法は、コローが描いた絵をイーゼルに乗せて、それを模写させるという方法でした。

時にはコロー自らが自分の絵を模写したと言いますから、よほど自分の作品に自信があったのでしょう。

この絵は右下隅の署名の横に、1874年の日付が入っています。トゥルィユベール、45才の時の作品です。

トゥルイユベールは、既にこの絵の9年前にサロンに初入選していますが、当時は主に人物画、歴史画、風俗画を得意としていました。

しかし1869年に風景画を初出品した頃から、コローに学び、1880年以降はもっぱら風景画に専心したそうです。

バルビゾン派には、ミレーのように農民が働く姿を好んで描いた画家と、コローやルソーのようにフォンテーヌブローの森とその周辺の自然をこよなく愛していた画家たちがいますが、トゥルイユベールは師匠のコローの影響を受けたのか、この絵のような自然の中に共生する人々を好んで描いていました。

「La Chaumiere du Pecheur」と題されたこの絵は、中央の林の中に一軒の小屋があり、その家の主が小舟で漁をしている姿が絵の左下に描かれています。

それではトゥルイユベールの作品を何枚か紹介しましょう。

この絵は我が家のトゥルイユベールと雰囲気が良く似ていますね。

岸辺の家と川に浮かぶ小舟、トゥルイユベールは同じような絵を何枚も描いていたのですね。

トゥルイユベールといえばいちばん有名なのはこの絵でしょう。

「ハーレムの召使」という題名で、当時のヨーロッパで流行ったオリエンタルムードの作品です。

SCALA(Vincenzo)

SCALA(Vincenzo)(1839〜1893)

「昼下がりに水を汲む農婦」

ヴィンセンツォ・スカーラ

イタリア人画家

ナポリのアカデミックで学ぶ

1876年ナポリのサロンに出展

1880年トリノで展示会を開催

ビエナ(オーストリア)、フランス、ベルリンの各地でも名高い

この絵を描いたのはスカーラというイタリア人の画家です。

スカーラについてはナポリの画壇で活躍していたという以外、あまり詳しい情報はありません。

きっとそれほどメジャーな画家ではなかったのでしょう。

それに54歳で亡くなっていますから、円熟期の作品はそれほど多くはないのかもしれません。

そんな画家なのに、この絵の素晴らしさはどうでしょう!

絵の右側に一人の女性が描かれています。

彼女は貧しい農家の娘のようで、足元を見ると裸足です。

顔はと言うと、井戸から水汲みをする後ろ姿なので顔は隠れていて見えません。

この絵を私に売ってくれたカミラの藤原さんは絵をしげしげと見ながら「この女性はきっと美人に違いありません」とつぶやきました。

「そんな、顔も見えないのに」と思いつつ、私も女房殿も「確かに・・・」と賛同したものです。

足元の数羽のニワトリもいきいきと上手に描かれています。

こんな素敵な絵を描く人が無名に近いなんて、イタリアの画壇の実力を思い知らされました。

それでもスカーラは全くの無名というわけではなく、画家検索のバイブル書である「ベネジット」に名前が載っております。

また、クリスティーズなどの有名オークションでも何度か取引されています。

下の絵はそうしたオークションで取引された絵の一枚です。色使いや家畜の描写などよく似ています。

GILLISSEN(Karl)

GILLISSEN(Karl)(1842〜1885)

「宿を探す兵士」

カール・ギリッセン

ドイツ人画家

1842年、アーヘンで生まれる、

1924年、デュッセルドルフにて82歳で没

軍事風俗画を得意とした画家

ベルリン、ドレスデン、デュッセルドルフで活躍

カール・ギリッセンは19世紀末頃にドイツで活躍をした画家で、軍事風俗をモチーフにした絵を得意としていました。

この絵も、一日の行軍を終えた騎馬兵が今宵の宿を探している場面を描いています。

兵隊が手に持った紙片には宿の名がを記されているのでしょう。

指定された宿は余り高級ではないようで、窓の桟が折れ、鎧戸が傾いています。

雨上がりらしく、地面が濡れています。

兵隊に曳かれた馬が、きょとんとした顔でこちらを見ています。

この絵は、タテ27.5cm、ヨコ23cmの小さな絵で、板に描かれています。

右下にはギリッセンのサインの他に、1882年の年号と、デュッセルドルフという地名が書かれています。

作者不明

作者不明19世紀頃のイタリア絵画と思われる

この絵の作者は誰だか分かりません。

絵の左下に目立たない色でサインが入っていますが、それはKupperというように読めます。

いずれにしても無名の画家だろうと思います。

この絵を初めて見たとき、母親の優しい顔に較べて、膝に抱かれた子供の表情がきついように感じました。

それは鳩を恐れての表情なのですが、何度も見る内にむしろそれが自然な表情だと思われるようになりました。

写真では分かりにくいと思いますが、母親の表情や衣服などが丁寧に書き込まれた絵です。

また、この絵には対になったもう一枚の絵があり、それは母子が一通の手紙を読んでいるというモチーフの絵だったそうです。

山洞 石永(さんどう いしなが)

山洞 石永(さんどう いしなが)日本人の現代作家

この絵には「早春賦」という題名がつけられています。

東京都在住で千葉県にアトリエを持つ山洞石永氏の1997年の作品です。

千葉県・佐倉市の「川村記念美術館」を訪れた折に、ギャラリーで展示即売会が開かれており、購入したものです。

そこに展示してあった山洞氏の大きな絵は、九十九里浜の廃船を描いたもので、静かな色使いと、時が止まったような空間が印象的でした。

私が購入したこの2号ほどの小さな絵は、山洞氏が千葉県の田舎道を自転車で通っていた時に、ふと目にした光景だそうです。

落日直後の川のほとりに咲き乱れる菜の花が、まるで明かりを灯したように見えます。

奥の森はもうすっかりと闇に閉ざされています。