| 「 エンジニアの成長戦略 」 一生食べていけるキャリアをつくる 匠 習作 著 日本実業出版社 刊 |

●先輩方からは、「身につければ一生食っていけるぞ」などと言われますが、どれだけ一生懸命にやれば良いのか分からない方が多いと思います。●本書では、エンジニアとして成長するために必要なもの、能力、発想法、知識を得ることの重要性、キャリアアップ、技術者倫理といった幅広い視点から、エンジニアとしてのあなたの成長を助けてくれます。

■時には苦しいこともある。しかし、最先端の技術を駆使して、知恵を絞って、安全で快適な社会作りに貢献できるこんな楽しい職業はほかにない。ぜひ、宝石になって、自分の夢を実現して欲しい。■エンジニアを取り巻く環境は厳しい。要求品質はますます上がり、コスト競争は激しくなるばかりだ。また、かつて、技術を持つ人間は一生食いっぱぐれがないといわれていたが、エンジニアもリストラのなかで戦々恐々としながら、業務を行なっているという状況だ。

■今後求められるエンジニアは、自分の判断で自分の人生を設計し、PDCAで見直しながら、自分の夢を実現しようとする積極的なエンジニアである。自分の興味と能力、夢、特技、これを仕事のなかで表現する。■21世紀のエンジニア像はそうあって欲しい。 そのために、日進月歩の技術のなかで自己研鑚を続け、楽しく学びながら設計図通りの人生を歩んで欲しい、本書ではその具体的な方法を教えている。

■技術者=エンジニアである。 では、エンジニアとは何か、一言でいえば、発明する人である。■エンジニア(Engineer)のEngine-の部分の語源であるラテン語ingeniumは、-gen-の部分が「生む」行為を意味している。同じ語源でIngenious(独創的な)という単語もある。■加えて、1818年にイギリスで結成された世界最初の土木工学会では。エンジニアリング(工学)のことを「自然にある大きな動力源を人間に役立つように支配する術」と定義している。■この本では、現代に生きるエンジニアに対し、どんな計画を立てればエンジニアとして生きがいのある人生を送ることができるのか提案している。もっといえば、エンジニアなのだから、計画を立てるというより、まさに自分の人生を設計することを提案している。

■エンジニアは、次々と出てくる新しい技術を学び続けなければならない。エンジニアになった限り一生勉強を続けることになる。そんな人生を選んだあなたに、少しでも効率よく学び、少しでも楽しく(ラクにではない) エンジニア人生を全うして欲しくてこの本を書いた。■楽しくエンジニアとして成長して欲しい。そして、自分自身、家族、所属する会社や組織、社会全体のためになる何かを作って欲しい。もちろん、自分の専門分野に関することで結構だ。

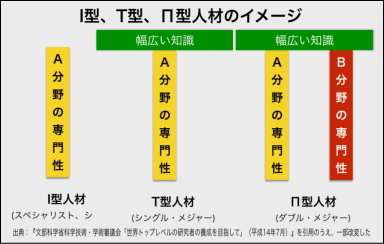

I型からT型、そしてπ型へと成長しよう

■日本技術士会では、現在、エンジニアの成長過程として3段階の成長を目指すことを指針としている。第一段階として、専門分野に精通したI型エンジニア(20代)、次に専門以外の広い視野も持つT型エンジニア(30代)、専門とは別の領域(近接領域)を極めたπ型エンジニア(40代)。もちろん、年齢はおおよそだ。また、所属した組織によっては退職するまで同じ部署で同じ業務ということもあり得る。

■ただし、これは業務経験によって培うだけでなく、自ら積極的に学び、研鑚することも含めている。さらにいえば、エンジニアとしてその生涯を全うしたいと思ったら、自己研鑚は止めることができない。逆にそれが嫌な人はエンジニアにならないほうがいい。■知りたい、調べたい、どうしてなんだろうという、激しい知的好奇心がなければエンジニアの仕事は苦痛でしかない。これは、技術士であるなしに関係ない。全てのエンジニアに共通する。

π型エンジニアに込められた意味

■ところで、このπ型の意味だが、字のかたち通りに考えれば、2つの専門(縦に長い)のほかに、広く浅い(横の波線)知識という意味だ。しかし、ここで誤解しないで欲しい。広く浅い知識と2つの専門分野をマスターすればよいという訳ではない。技術士会もそうはいってない。むしろ、円周率に終わりがないように、終わりなく学び続けるエンジニアであって欲しいという意味が込められている。■割り切れず、何時までも続く円周率は疎ましくもあるが、技術とはそういったものである。

■技術の進歩にも終わりはない。エンジニアの道を歩くと決めたのだから、生物としての一生を終えるまで、学んで考えることを喜びにしよう。■π型のエンジニアには、そんな意味もある。

■ここで、よく受ける質問に答えておきたい。■「自分の専門分野を掘り下げるのはわかるのですが、2本目の分野は何を学ぶのがよいのでしょうか?」。この質問はとても多い。技術士試験の対策講座でもよく受ける質問だ。別に正解はないから、自分で考えればよいのだが、質問された時は、技術の歴史を学ぶことをお勧めしている。特に、事故や失敗の歴史だ。歴史を学ぶと、その技術がどういった経緯で必要とされ、考えられ、進化してきたのかよくわかる。

■人によって、「π」の2本目はマネジメントだという方もいる。それはそれで正しいのだと思う。しかし、技術とは危険なものを安全に使うための知識体系であることを思い出して頂きたい。加えて、技術者倫理とは「安全な製品を作るために全力を尽くすこと」であるなら、事故や失敗の研究・調査はエンジニアとして生きていくために必要なことだ。■そのために、自分の専門領域に関して技術上の歴史を学ぶことは重要である。