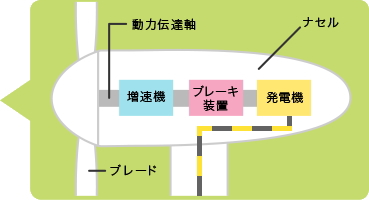

■風力発電は、風力発電機と呼ばれる設備を使って発電します。■風力発電機の上部に付いている「ブレード」と呼ばれる羽の部分に風が当たると、「ブレード」が回転し、その回転が「動力伝達軸」を通じて「ナセル」と呼ばれる装置の中に伝わります。■「ナセル」の中では、まず「増速機」という機械が、ギアを使って回転数を増やし、回転速度を速めます。その回転を「発電機」で電気に変換しているのです。

■風力発電は、風力発電機と呼ばれる設備を使って発電します。■風力発電機の上部に付いている「ブレード」と呼ばれる羽の部分に風が当たると、「ブレード」が回転し、その回転が「動力伝達軸」を通じて「ナセル」と呼ばれる装置の中に伝わります。■「ナセル」の中では、まず「増速機」という機械が、ギアを使って回転数を増やし、回転速度を速めます。その回転を「発電機」で電気に変換しているのです。■発電された電気は「塔体」の中を通って「トランス(変圧器)」で昇圧され、送電線(または配電線)を通って届けられます。■ちなみに「ナセル」の中には、台風や点検の時には、危険なのでブレードの回転を止める必要があるため「ブレーキ装置」も付いています。

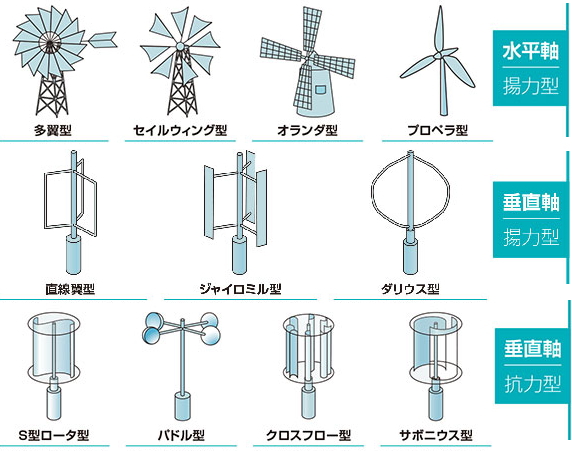

★風車の種類★

■風車の種類は水平軸風車と垂直軸風車の2種類です。風車が地面に対して垂直にまわるのが水平軸風車で、地面に対して並行横に回転するのが垂直軸風車です。垂直軸風車は風向きに左右されず騒音をあまり出さないというメリットがありますが、大規模化には向いていません。■商業用の風力発電機として導入されているのは専ら、水平軸風車です。その代表にプロペラ型とオランダ型がありますが、普及しているのはプロペラ型の方です。

■風車の種類は水平軸風車と垂直軸風車の2種類です。風車が地面に対して垂直にまわるのが水平軸風車で、地面に対して並行横に回転するのが垂直軸風車です。垂直軸風車は風向きに左右されず騒音をあまり出さないというメリットがありますが、大規模化には向いていません。■商業用の風力発電機として導入されているのは専ら、水平軸風車です。その代表にプロペラ型とオランダ型がありますが、普及しているのはプロペラ型の方です。 ■飛行機のプロペラに形状が似ており、高速で回転することができるのが特長です。発電効率がよく、設備の大規模化にも向いています。一方、騒音や振動が大きいという欠点もあります。

■飛行機のプロペラに形状が似ており、高速で回転することができるのが特長です。発電効率がよく、設備の大規模化にも向いています。一方、騒音や振動が大きいという欠点もあります。■羽根のない風力発電機もあります。これは、羽根の回転エネルギーを電気エネルギーに変える従来の風車とは異なり、風の渦を利用したものです。■開発中のプロトタイプ(100W、高さ3m)はトップの大きい円柱の形で炭素繊維とガラス繊維からできており、風を受けると柱の反対側に渦を巻き、柱が振動し、柱の基にあるリング型の磁石を動かす事により発電します。

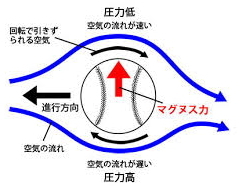

■「垂直軸型マグナス風力発電機」は、プロペラではなく、円筒を気流中で自転させたときに発生する「マグナス力」により動作する次世代風力発電機です。■プロペラ式と比べ、安全性の向上、低コスト化、静音化が期待できることに加え、理論上は台風のような強風時にも発電することが可能です。

★マグヌス効果★

■マグヌス効果(Magnus effect)は、一様流中(速度ベクトルが一定の流れ)に置かれた回転する円柱または球に、一様流に対して垂直方向の力(揚力)がはたらく現象のことです。一般的にはマグナス効果とも言われます。

■マグヌス効果(Magnus effect)は、一様流中(速度ベクトルが一定の流れ)に置かれた回転する円柱または球に、一様流に対して垂直方向の力(揚力)がはたらく現象のことです。一般的にはマグナス効果とも言われます。■飛行中に回転している物体の軌道が曲がる現象がベンジャミン・ロビンスによって観察され、1852年にドイツの科学者ハインリヒ・グスタフ・マグヌスによってはじめて認識されました。■円柱または球が回転しながら、粘性を有する流体中を一定速度で移動または一様流中に置かれた場合、円柱または球表面に接する流体が粘性によって回転運動に引きずられ、回転速度および粘性に相応する循環が周りに発生し、移動方向または一様流に対して垂直の力が発生します。

■ディンプル(表面のくぼみ)は、物体の臨界レイノルズ数を下げます。つまり、より低い速度で乱流が発生し、乱流は気流の物体表面からの剥離を防ぎ、マグヌス効果を維持します。